ROCK FIREBALL COLUM by NANATETSU Vol.68

ROCK FIREBALL COLUM by NANATETSU Vol.68

|

昨年末からわしはチトこのコーナーでアメリカに入れ込み過ぎておったようじゃ。 アメリカ大陸の各都市を唄ったナンバー、69年のビッグ野外ロックフェスの数々、そして前回は「アメリカ」「USA」をタイトルに冠したロック・ナンバー。 まあこれはオバマ新大統領就任で盛り上がるアメリカへのご祝儀としておいて、ここらでフンイキをガラリと変えてみようかのお〜。 |

まずアメリカにおいてはだな、音楽理論的な部分は別として、ロッカーの名のもとにクラシック音楽の大々的な導入にチャレンジしたもんはほとんどおらんな。 我らがブライアン・セッツァーを除くアメリカのロッカーの99パーセントは、ブルース、R&B、カントリーらのアメリカン・ルーツ・ミュージックの影響下にあるからじゃ。 一方ヨーロッパ系のロッカーは、元々はクラシック音楽家を志望しとった者はぎょうさんおる。 中にはクラシック音楽では食えんようになったからロックに転身したなんてもんも珍しくはないんじゃ。 ここら辺がアメリカとヨーロッパとの音楽文化の大きな違いなんじゃな。 だから今回取り上げる作品にアメリカン・ロッカーは登場せんから、諸君には馴染みの薄い作品ばかりかもしれんが、まあ新しい風を受けるつもりで新着ナッソーの品定めをしながらリラックスして読んでくれたまえ。  ■ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト派 ■ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト派〜ファルコ/♪ロック・ミー・アマデウス まずはクラシック界の「神童」モーツァルトからじゃ。 日本人がもっとも好むクラシック音楽はモーツァルトと言われておるしな。 なんでも、モーツァルトを聞けば「貴族気分」に浸れるからだそうじゃが、そんなことはわしにはどうでもええ! モーツァルトは35年という短い生涯の中でバイオリンにピアノにオペラに、協奏曲に歌曲にソナタに、縦横無尽に作曲しまくったその数は700強! 現代音楽、ロックやジャズを含めたポピュラー音楽、流行りのヒーリング音楽まで、ヨーロッパ系の音楽でモーツァ  ルトの影響を受けていない曲はないとまで言われておる。 ルトの影響を受けていない曲はないとまで言われておる。さて、そんなモーツァルトを大々的に取り上げたナンバーっつうのは、おそらくクラシック音楽の本場オーストリアから登場した異色のロッカー、ファルコの「ロック・ミー・アマデウス」だけじゃろう。 86年の世界的な大ヒット・ナンバーであり、ラップ調でモーツァルトの生涯をドラマチックに、かつパロディー・テイストたっぷりに表現しており、偉大なるモーツァルトへの敬意をオリジナルの音楽でやってみせるなら、もはやこの手しかない! クラシック愛好家からは、「モーツァルトの尊厳を冒涜する」として非難轟々じゃったが、パロディでも何でもいいから、何とかしてモーツァルト愛を歌いたい!という情熱が伝わってきて、わしは結構気に入っとったぞ!  ■ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン派 ■ルードヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン派〜レインボウ(リッチー・ブラックモア)/♪治療不可 モーツァルトが誰からも愛されるクラシック界のアイドルなら、「楽聖」と讃えられるベートーベンは聞く者の襟元を正させ、直立不動の姿勢で聞かにゃならんような近寄り難いイメージがあるな。 このお顔、わしより頑固そうじゃ! そりゃそうじゃ、音楽家として致命傷である難聴の病と闘いながら作曲を続けた奇跡の音楽家なのじゃ、ベートーベン殿は。 ベートーベンの音楽は聖域であり、誰も近づくことを許されないものなのじゃが、一人だけとんでもない暴挙(?)をやらかしたモンがおる。 ハードロック史上に残るギタリスト、リッチー・ブラックモアじゃ。  ベートーベン晩年の力作であり、コーラスを導入した交響曲「第九番:歓喜の唄」のメインパートを、リッチーはギターとオーケストレーションによるインストで披露してしまったのじゃ。

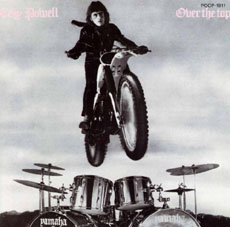

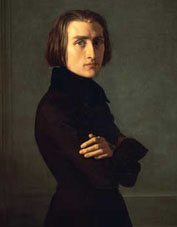

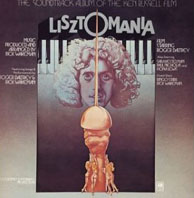

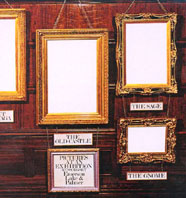

ベートーベン晩年の力作であり、コーラスを導入した交響曲「第九番:歓喜の唄」のメインパートを、リッチーはギターとオーケストレーションによるインストで披露してしまったのじゃ。そしてリッチーのバンドであるレインボウの最終公演地・日本においては、新東京フィルハーモニック・オーケストラを従えて演奏してみせたのじゃ。 リッチーのギタープレイは冴えておったが、オーケストラの演奏はへロへロであり、更に呆れたのはその模様がライブ盤に収録されて発売されたことじゃった。 リッチーはクラシックの造詣が深いロッカーとして有名じゃがのお・・・。 ■  ヨハン・ゼバスティアン・バッハ派〜ジョン・ロード/♪バッハ・オントゥ・ディス ヨハン・ゼバスティアン・バッハ派〜ジョン・ロード/♪バッハ・オントゥ・ディスモーツァルト、ベートーベンの大先輩に当たり、「近代音楽の父」という称号で奉られておるのが、バッハさんじゃ。 ベートーベン同様、バッハに対してもロッカーの珍演奏がひとつある。 前出のリッチー・ブラックモアとともにディープ・パープルで活躍したキーボード・プレイヤー、ジョン・ロードは、バッハの「トッカータとフーガ二短調」をロック・ヴァージョンに仕立て直して、タイトルも「バッハ・オントゥ・ディス(バッハに捧ぐ)」としてシングル盤にまでしてし  まったのじゃ。 まったのじゃ。バッハが生きた時代は18世紀であり、まだクラシック音楽というより宮廷音楽、宗教音楽としての色彩が濃い頃であり、この曲の元曲は教会のパイプオルガンで聞くのが相応しいような荘厳なオーラに包まれておる。 それがロックに変換された訳じゃから、わしも最初はとまどってしもうたが、約9分間に亘って暴れまくるドラムは聞きごたえ十分じゃ。 80年代最高のスタジオ・ドラマーと言われたサイモン・フィリップスが、キャリアの中でもベストと思えるプレイを披露しており、そんな聞き方をすればこのナンバーも楽しむことが出来るぞ。 ■ピョートル・チャイコフスキー派〜コージー・パウエル/♪オーバー・ザ・トップ  「くるみわり人形」「眠れる森の美女」「白鳥の湖」など、親しみやすい作風の楽曲と理路整然とした重奏形式で「交響曲の巨匠」と呼ばれるチャイコフスキー。 ロックコンサートやミュージカルのステージでは、スケールを大きく感じさせるためにチャイコフスキーの作品は重要なBGMとして使用されることも多い。 そんなチャイコフスキーの作品がもっとも効果的にロックに使われたのが、70〜80年代のスター・ドラマーだったコージー・パウエルのドラムソロ後半のBGMじゃ。 「くるみわり人形」「眠れる森の美女」「白鳥の湖」など、親しみやすい作風の楽曲と理路整然とした重奏形式で「交響曲の巨匠」と呼ばれるチャイコフスキー。 ロックコンサートやミュージカルのステージでは、スケールを大きく感じさせるためにチャイコフスキーの作品は重要なBGMとして使用されることも多い。 そんなチャイコフスキーの作品がもっとも効果的にロックに使われたのが、70〜80年代のスター・ドラマーだったコージー・パウエルのドラムソロ後半のBGMじゃ。 曲は「序曲1812年」。 無敵を誇った時のフランスの皇帝ナポレオンが、ロシアとの戦争に敗れて大雪原を撤退する場面を壮大なスケールで描いた交響曲であり、コージー・パウエルはこの曲をバックにシンバルを壁のように並べたドラムセットを叩きまくるド迫力のドラムソロを披露しておった。 このアイディアが好評だったので、コージーはファーストソロアルバムのラストナンバーでもこのドラムソロを収録しておったな。 ■フランツ・リスト派〜ロジャー・ダルトリー/映画「リストマニア」  まず左の凛々しい肖像画をご覧あれ。 うーん、ガウン・ナッソーが似合いそうじゃの〜。 クラシック史上最高の超絶テクニシャン・ピアニストとして名高いリスト。 その凄まじいピアノテクニックはもとより、ハンサムでスタイリッシュだったリストは19世紀中期の最大のスター・プレイヤーでもあり、リストのコンサートには貴婦人たちが殺到! 彼女達は「リストマニア」と呼ばれて、今でいう“おっかけ”のはしりだったのじゃ。 そんなリストと群がる貴婦人たちが繰り広げる享楽の世界をパロディ風に描いた映画が、その名もずばり「リストマニア」じゃ。 まず左の凛々しい肖像画をご覧あれ。 うーん、ガウン・ナッソーが似合いそうじゃの〜。 クラシック史上最高の超絶テクニシャン・ピアニストとして名高いリスト。 その凄まじいピアノテクニックはもとより、ハンサムでスタイリッシュだったリストは19世紀中期の最大のスター・プレイヤーでもあり、リストのコンサートには貴婦人たちが殺到! 彼女達は「リストマニア」と呼ばれて、今でいう“おっかけ”のはしりだったのじゃ。 そんなリストと群がる貴婦人たちが繰り広げる享楽の世界をパロディ風に描いた映画が、その名もずばり「リストマニア」じゃ。リストに扮するのは、ザ・フーのヴォーカリスト、ロジャー・ダルトリー。 ロックスターのロジャーでも  、さすがにリスト様を演じるのはちょっと役不足の様な気もしたが、リストの伝記映画ではなくて、リストを取り巻く凄まじい状況の描写が作品のメインなので、悪ガキ風でありながらどこか気品を漂わせるロジャーはハマり役じゃった。 、さすがにリスト様を演じるのはちょっと役不足の様な気もしたが、リストの伝記映画ではなくて、リストを取り巻く凄まじい状況の描写が作品のメインなので、悪ガキ風でありながらどこか気品を漂わせるロジャーはハマり役じゃった。 シナトラよりもエルヴィスよりもビートルズよりも遥か昔に存在した伝説のスターの一端を是非鑑賞してもらいたい、といいたいところじゃが、残念ながら現在までDVD化されておらん。 これを観ると、オカタイと思われて敬遠されてしまうクラシックの世界が一気に身近に感じることが出来るんじゃがの〜。 ■モデスト・ムソルグスキー派〜エマーソン・レイク・アンド・パーマー/♪展覧会の絵  チャイコフスキーと並ぶ、ロシアの大作曲家ムソルグスキー。 こちらは複雑な構成による芸術性の高い組曲が名高く、また未完成の作品が多いこともあり、後続の作曲家たちによる編曲、改訂、補筆が頻繁に行われることでも有名じゃ。 そして代表的組曲「展覧会の絵」においては、発表(1874年)から約100年後、ロッ チャイコフスキーと並ぶ、ロシアの大作曲家ムソルグスキー。 こちらは複雑な構成による芸術性の高い組曲が名高く、また未完成の作品が多いこともあり、後続の作曲家たちによる編曲、改訂、補筆が頻繁に行われることでも有名じゃ。 そして代表的組曲「展覧会の絵」においては、発表(1874年)から約100年後、ロッ カーの手によって大々的に改訂されることになった。 それがプログレッシブ・ロック界のスターバンドだったエマーソン・レイク・アンド・パーマー(通称EL&P)によるロック版「展覧会の絵」じゃった。 カーの手によって大々的に改訂されることになった。 それがプログレッシブ・ロック界のスターバンドだったエマーソン・レイク・アンド・パーマー(通称EL&P)によるロック版「展覧会の絵」じゃった。ハモンドオルガン、シンセサイザー、エレクトリック・ギター、ベース、ドラムによってオーケストラによる長大な組曲を完璧にロック風にアレンジして、オリジナル曲やブルース・セッションなどを加えて鮮やかに20世紀後半の蘇らせたのじゃった。 思えば、ロッカーが本格的にクラシックを導入した一番最初の作品じゃった。 ■二コロ・パガニーニ派〜ライ・クーダー/映画「クロスロード」、 ローリング・ストーンズ/セッション「ロックン・ロール・サーカス」  前述のリストがピアノ・プレイヤーのキングなら、ヴァイオリンのゴッドはパガニーニじゃ。 神業的なテクニックは今だに解明されていないパートもあると言われており、まさに永遠に空前絶後の存在であり、ロック界で言えばジミ・ヘンドリックスに相当するようなプレイヤーじゃ。 前述のリストがピアノ・プレイヤーのキングなら、ヴァイオリンのゴッドはパガニーニじゃ。 神業的なテクニックは今だに解明されていないパートもあると言われており、まさに永遠に空前絶後の存在であり、ロック界で言えばジミ・ヘンドリックスに相当するようなプレイヤーじゃ。そのパガニーニの影響をもっとも受けたと思われるロックの作品は、映画「クロスロード」じゃろう。 エ  ンディングのシーンにブルースのギターバトル・シーンがあり、凄まじいブルースギターテクニックをかます相手を、主人公がパガニーニ作曲のナンバー「24の奇想曲」の一部を超高速テクニックで弾きまくってブチのめすというシーンがある。(音楽はライ・クーダー担当) ンディングのシーンにブルースのギターバトル・シーンがあり、凄まじいブルースギターテクニックをかます相手を、主人公がパガニーニ作曲のナンバー「24の奇想曲」の一部を超高速テクニックで弾きまくってブチのめすというシーンがある。(音楽はライ・クーダー担当)またローリング・ストーンズが68年に企画した豪華セッション「ロックン・ロール・サーカス」においてもパガニーニが神格化されたような演出がある。 ジョン・レノン、エリック・クラプトン、ザ・フーら超大物ロッカーが招待されておったが、その中に当時パガニーニ弾きとして世界的に名高いイヴリー・ギトリスなるイスラエル人の天才ヴァイオリニストもおり、アヴァンギャルドなナンバー2曲に合わせて演奏しておった。 こんなところからも20世紀のプレイヤーのパガニーニへの敬意を感じ取ることができるってもんじゃ。 今回のクラシックとロックとのハードな関係物語、どうじゃったかのお〜♪ 作曲家たちの肖像画を見ていると、小中学校時代の音楽室を思い出さんか?(笑) わしは正直言ってガッコの音楽の授業が退屈じゃった。 午後の1時間目なんかに授業があったら、給食で腹いっぱいになっとったからクラシック音楽の鑑賞は眠くて拷問じゃったな。 あの頃のセンセ方が、今回のようなオハナシをしてくれたら、もっと早いうちにクラシック音楽にも興味を示したものの、おっと、わしの小中学校時代は、ロックはまだ・・・え〜い、わしの歳なんざどうでもええわい! もしわしが教職の身にあって、生徒たちにクラシック音楽を教えにゃならんなら、こんなカンジで手ほどきしたことじゃろう! 今までクラシックなんざまったく縁がなかったが、これを読んで少々興味が湧いた、なんてお方が諸君の中に一人でもいたらわしは嬉しいぞ! さてクラシック音楽で気分一新、頭ん中も視界もビシッと澄み切った状態になったことじゃろう。 再びロック・スピリッツを全開して、新作ナッソーの元へ突っ走るようにな! |