| NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN Vol.331 |

七鉄コーナー331回目って、今年中に350回に達してしまうではないか! 急に得体の知れない焦りやプレッシャーを感じてきたわい。 「このまま350回に行ってしまっていいのか」「349回目で“はい、ご苦労さん”ってボスから簡単に解雇されてしまうか」 何を恐れおののいておるか自分でもよう分からんけど、とりあえず行ってまうぞ331回「憧れのギタリストたちに捧ぐ~Vol.3」じゃ。 七鉄コーナー331回目って、今年中に350回に達してしまうではないか! 急に得体の知れない焦りやプレッシャーを感じてきたわい。 「このまま350回に行ってしまっていいのか」「349回目で“はい、ご苦労さん”ってボスから簡単に解雇されてしまうか」 何を恐れおののいておるか自分でもよう分からんけど、とりあえず行ってまうぞ331回「憧れのギタリストたちに捧ぐ~Vol.3」じゃ。前2回は、ジョージ・ハリスン&ブライアン・ジョーンズ、世界三大ギタリスト(クラプトン、ベック&ペイジ)と超メジャー・クラスに飾って頂いたんで、今回はマーク・ボランとポール・コゾフっつう多少マニアックなギタリストをセレクトした。 両者とも年若くして亡くなってしもうた天才であり、ってそんな70年代的解説のノリは一切止めて、ただただ七鉄が感じたボラン像、コゾフ像を書いてみるのでヨロシュー。 マーク・ボランは、デビッド・ボウイと並ぶ70年代のグラムロックのスターじゃったんで知名度は抜群じゃけど、ボランがギタリストとして取り上げるられる機会は稀じゃろう。 一方ポール・コゾフはフリーというブルースロックバンドのギタリストであり、活動期  間も短かったので、やはりマニアックな存在じゃ。 そしてキャラも音楽性もロック史の中での立ち位置も全然違うこのお二人ではあるが、わしにとってはまさに「ギターと一体化した肉体をもったギターマン」として心の深~い所に生き続けておるのじゃ! 間も短かったので、やはりマニアックな存在じゃ。 そしてキャラも音楽性もロック史の中での立ち位置も全然違うこのお二人ではあるが、わしにとってはまさに「ギターと一体化した肉体をもったギターマン」として心の深~い所に生き続けておるのじゃ!ギターを弾く者は一般的には英語で“ギタリスト”って呼ばれるな。“ギターマン”なんて呼ぶヤツはほとんどおらんじゃろうけど、古い黒人ブルースのギター弾きはアメリカでは大凡ギターマンなのじゃ。(エルヴィスの編集版で『ギターマン』ってあったが、アレはわしとしては違和感大あり。エルヴィスはキング・オブ・ロックンロールじゃ!) 要するに昔ながらの“ギターマン”ってのは、演奏楽器がギターの人、ではなくて、本人そのものがギターであり、ギターを演奏しなけりゃ夜も日も明けない、生きていけない、そんなニュアンスであるとわしは勝手に定義しておる。 白人ギタリストの中でギターマン的存在は誰か?って言われると、わしにとってまずはこのお二人なのじゃ! |

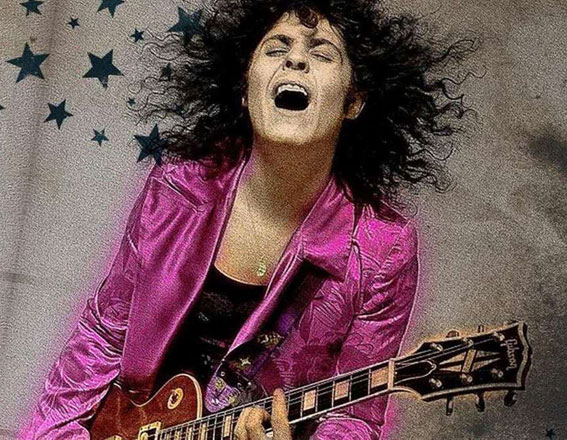

| 憧れのロックギタリストたちに捧ぐ~Volume 3 「ギターと一体化した肉体をもった白人版ギターマン(電気弦楽器人間)」~マーク・ボラン&ポール・コゾフ |

■ マーク・ボラン ~甘美なる緩慢な死の中でロック界を生きた「電気の武者」 ■ 取り上げておいて何じゃが、マーク・ボランをギタリストとして論じるのは超ムズカシー! だって、上手いんだか下手なんだか(多分下手!?)、それ以前にちゃんと弾いてんのかそうじゃないのか、弾けるのか弾けないのか、さっぱりわかんないんだもーん! 1974年の日本公演を観たわしの古い知人なんか、「あんまりにもギターが下手過ぎて呆れたよ。あれで人から金とって聞かせるプロなんだからロックってオモシロイ」ってミョーチクリンな事を言っておったんが忘れらんわい。 残された音源も、実際にマーク・ボランがどこまで弾いておるのか誰も分からんという。モンキーズみたいに、ステージでは完全“弾きパク”、レコードではギターは完全吹き替え説も強い。 今思い出しが、わしの記憶ではボランが活躍した70年代、実は日本での人気は大したことはなかったぞ。 それはとりもなおさず、「ギターが下手」っつう日本における絶対的なマイナス評価が下されておったからじゃ。 ビートルズだって同じ理由でバカにする野郎がいっぱいおった時代じゃから致し方ないわい。 ギターが上手いか下手なんかどーでもいい。でも弾いてんのか弾いて無いのか?これに関しては私論を述べよう。 「弾いてます」じゃ! 昔は映像が乏しかったから音楽雑誌の写真をまさに穴が開くほど凝視し、レコードをそれこそ擦り切れるほど聞いてきたわしによると、マーク・ボランの歌い方っつうのはギターを弾きながらの歌い方であり、歌とギター同時進行のスタイルなのじゃ。 顎や俯く角度、両脚の広げ方、両腕の肘の位置等、それらは“弾きパク”状態ではありえないスタイルである! 「ギター弾けないクセに分かんのかよ!」って、あのなあ~言ったろう。 穴が開くほど、数限りないロックンローラーの写真をチェックしてきたって! その経験、鑑識眼による判断じゃ。 ということで、マークボランが実際に「歌って踊って」じゃなくて「歌って弾いて」をこなしておったと信じるならば、その演奏は驚異的じゃ。 その驚異とは、アクロバット的なニュアンスではなくて、歌と演奏で二重の生、または二重の死をやっておることじゃ。 マーク・ボランが歌い、ギターを弾くと、彼の生は「1プラス1が5にも6にもなる」のじゃ! そして死もまた然りじゃ。 これはギターと肉体が一体化した「ギターマン」のみが成せる業なのじゃ。 だからマーク・ボランの作品には、ポップ調であろうがマイナー調であろうが、得体の知れない霧の様な呪縛性に覆われており、聞く者はその中で我を忘れ、方向を見失い、マーク・ボラン・ワールドで引きずり込まれてしまうのじゃ。 爆発的なフレーズを弾くことも無く、印象的なリフを炸裂させることもないが、この霧の様な呪縛性こそが彼のギターの真骨頂であり、理由なき魅力の骨格なのじゃ。 下手は下手でも、ただの下手ではなくて、とてつもなく魅力的な下手くそなのじゃ!  一方ボーカルじゃが、彼の声帯はエレクトリックギターなのじゃ。 彼の魂の鼓動がギターのリズムに反映され、そいつが歌となってマークボランの口から発せられるのじゃ。 名盤のひとつに『電気の武者(Electric Warrior)』というタイトルがあったが、まさに言い得て妙!マークボランの存在そのものを抽象的に表現したピッタリの表現じゃ。 もうこんなタイプのギタリストって二度と現れないんじゃないか?って思う。 何かとせっかちな現代人は、マーク・ボラン・サウンドのフックラインをコピーするだけで、退屈で神経がモタナイからじゃ(笑)なんつうか、大酒くらって頭ン中がグルングルン回っている時に生まれてきたような朴訥ながらも非現実的な甘美性を伴ったリズムやリフがやたらと多い。 「それってドラッグ・ミュージックじゃね?」との指摘もあるじゃろうが、仮にそうだとしても酔いに溺れることなく、その静かなる快感を現実的の世界まで引っ張り出してきてみせた強靭なロックンロール魂もまたマーク・ボランの再評価のポイントとして掲げておきたい。 まさに「電気の武者」じゃった。 ■ ポール・コゾフ ~キング・オブ・“泣きのギター” ■  The-Kingのお客様のほとんどはポール・コゾフなんて聞いたこともない名前じゃろうから、一応簡単なプロフィールから。 フリーというイギリスのブルースロックバンドのギタリストとして1969年メジャーデビュー。 アルバム5枚を発表してフリーは解散。 その後コゾフはソロアルバム『バックストリート・クローラー』を発表し、やがて同名のバンドを結成。 1976年ドラッグの過剰摂取により25歳で夭折。 フリーは今やロックの古典的名曲となった大ヒットシングル曲「オールライト・ナウ」が超有名じゃが、コゾフの真骨頂は「オールライト・ナウ」の曲調とは真逆の「泣きのギター」。 フリーはデビュー直後ブライド・フェイス(ギター:エリック・クラプトン)の前座をやっておったが、コゾフのハンドビブラートの凄まじさに名手クラプトンが仰天して教えを請うたっつう伝説が残っておる。 先述の通り、ポール・コゾフといえば「泣きのギター」。 まあこの手の名手はエリック・クラプトンをはじめとして何人もおるけど、わしの感覚からすれば“ギターそのものを泣かせられる”のはコゾフだけ! 例えクラプトンといえども、他の名手たちは“音を泣かせている”だけなんじゃ。 もっと分かりやすく言うと、コゾフギターを“泣かせる”のではなくて“号泣させる”じゃ! エレクトリック・ギターという楽器のボディ、システムの根底から泣かせる、すさまじい存在感のある泣きのギターなのじゃ。 例えば楽曲の中間部のギターソロが泣きのフレーズだとすると、ソイツをコゾフがやってしまうと、ギターソロが終わってもその余韻が演奏終了まで続いておるって感じなのじゃ! その昔、わしがあまりにも「コゾフってスゲエ、スゲエ」って連発するもんだから、知人のギター弾きが興味を持って聞いてみたらしく、その時の感想は今でも覚えておる。 「いやさ、アレは昔のエレキギターのサイコーの音だよ。 昔のエレキってそんな簡単にきちんとした音なんか出せなかったんだよ。 今は随分と改良されて音が出しやすくなったけどさ。 だから昔のエレキを弾きこなせた時ってのは、それまでエレキと格闘してきたその人固有の手癖とかセンスが音にちゃんと反映されているんだよ。 だから昔のギタリストって、一聴して誰が弾いているか分かったんだよ。 ポール・コゾフってその典型だな。 いい音が出せなくてエレキに悪戦苦闘している間にギターの神様が降りて来て“泣きのギター”を伝授された、そんな音だな!」 う~ん、分らん様で分かる(笑)素晴らしいご意見じゃ! ポール・コゾフのすさまじい泣きのギターに関して、その昔オモシロイ噂があれこれ流れておった。 「指立て伏せでもやって、指の腹を鍛えてんじゃないか?じゃなきゃ、あんなチョーキング音出せねえ!」 「チョーキングとビブラートが凄過ぎて、ステージでは2~3曲ごとに弦を張り替えるらしいぜ」 「どう聞いても、マーシャルのアンプにレスポール直差しだろう、あの音は」 「エフェクター無しでどうやったらあんな澄んだトーンが出せるんだ?いや、イギリスに新しいエフェクターあんのか?」 とかなんとか。 まあ映像が少ない時代だっただけに、ギター野郎にとってはポール・コゾフは謎多き  ギタリストだったわけじゃが、ギターが弾けんかったわしとしては一番最初にご紹介した知人の説を信じてみたい。 コゾフのトーンっつうのは小手先のテクニックとか文明の進歩によって到達できる類のシロモンじゃねえってことじゃ。 だから「ギターマン(ギターと心身が一体化した者)」の称号を与えたいわけなのじゃ。 後に命を落とす引き金となったドラッグでさえ、独自のギタースタイルを身に付けるまでには効果的に作用していたに違いない! ギタリストだったわけじゃが、ギターが弾けんかったわしとしては一番最初にご紹介した知人の説を信じてみたい。 コゾフのトーンっつうのは小手先のテクニックとか文明の進歩によって到達できる類のシロモンじゃねえってことじゃ。 だから「ギターマン(ギターと心身が一体化した者)」の称号を与えたいわけなのじゃ。 後に命を落とす引き金となったドラッグでさえ、独自のギタースタイルを身に付けるまでには効果的に作用していたに違いない!なお余談ながら、先述した大ヒットシングル「オールライト・ナウ」が収録されたアルバム『ファイヤー&ウォーター』は名盤とされておるが、コゾフの泣きのギターはほとんど聞けないのが難点。 コゾフ・サウンドを楽しむにはファーストの『トンズ・オブ・ソブス』か『フリー・ライブ!』がオススメじゃ。 |

| GO TO TOP |