NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN Vol.290

アフターGW、諸君はいかがお過ごしか! 「ビバラス」参加を成功で終わらせたThe-Kingだけに、これからハイパワーな新作が続くからいつまでもGWの余韻に浸っておってはいかんぞ!

この七鉄コーナーも、ここんとこ、メジャーリーグ大谷選手の活躍に触発されたことでメジャーリーグネタを続けたが、今回はロックに戻るぞ! 40年前/1978年に発表されたロックアルバム10選じゃ。

記憶されておる方も多いことじゃろうが、この年のミュージック・シーンはロンドン・パンクとアメリカン・ディスコ・サウンドに席捲されてしもうたような年じゃった。 まあこのわしがそんな流行に乗っかって浮かれていたはずもない! ロンドン・パンクは、後年になってその良さが分かるようにはなったがな。 ラジオの音楽番組をエアチェックすると、必ずパンクとディスコが大量にかかるもんじゃから、正直ウンザリしておった。 だから好みのロック・アルバムを探すために音楽雑誌を懸命にチェックしていたと記憶しとる。

あらためてロック年表を確認してみると、1978年という年は、流行は別としてそこそこの数の傑作アルバムがあった。 優れたニューフェイス、頭角を現し始めたヤングのアルバムが多かった。 さすが世界は広い。 流行がどんなに強烈でも、別種の才能をもった新人ってのは必ず現れてくるもんなのじゃ。

またその一方で、ライブ盤の傑作もあった。 傑作としたのは、録音状態が良くて人気曲が多いという基準ではなく、従来のライブ盤の有り方から逸脱した、新しい価値を提唱したライブ盤ということじゃ。 そこで、スタジオ盤5枚、ライブ盤5枚というセレクトにしたぞ。 ニューフェイスたちの瑞々しい才能や、ライブ盤の新しい価値については、出来る限り分かりやすく書かせてもろうたんで、どうかご賞味あれ。

※写真~1978年の代表的ロック・ヒロイン、ブロンディのデボラ・ハリー(上)とケイト・ブッシュ。

2018年ロック回想録④ 40年前/1978年のロック

パンク&ディスコと共存したスタジオ盤と新しい価値を提唱したライブ盤の名作10枚

1 荒波の中での大漁!ストーンズここにあり!! 2 二度と出現しない、超天才少女

■女たち/ローリング・ストーンズ■ ■天使と小悪魔/ケイト・ブッシュ■■

パンクロックとディスコミュージック大旋風の中で、「オールド・ウエイブ」と揶揄されていたストーンズが放った起死回生の作品。 「ぽっと出のガキんちょどもに甞められてたまるか!」と、ストーンズのロックンロールが炸裂!と言いたいところじゃが、チャッカリと流行音楽の要素も吸収した、誠に新鮮味のあるストーンズ・ロックを展開してみせたところがサスガ。

70年代後半、ストーンズは本作と前作「ブラック・アンド・ブルー」(76年発表)の2枚しかアルバムを発表していないが、本作は当時のいかなるミュージックブームの中でも通用するだけの幅広い時代性をまとっておると言えるじゃろう。

ミュージックシーンの勢力図が凄まじい勢いで変化する中、実はストーンズは音楽活動以外で様々なトラブルに巻き込まれながらの本作の製作とプロモーションを行っておった。 キースのドラッグ所持事件やヘロイン中毒、数々の女性スキャンダル、メンバー間の不和等、とても音楽活動に集中できる状態ではなかったのじゃ。

しかし、こういう危機状態にストーンズは本領を発揮出来る恐るべきバンドなのじゃ。 そんじょそこらのバンドなら跡形もなく空中分解してしまうような逆境こそ、ストーンズが光り輝く時なのじゃ。

その荒波の航海を司ることが出来るのがミック・ジャガー! あえてセッションメンバーを最小限に留め、自らをサード・ギタリストにセット。 “喧嘩セッション”の中でテンションを上げ、流行の吸収にも努めるバンドの舵取り全てはミックの力業じゃ。 「俺はただギターを弾いてるだけのポン中だったしな」というキースのコメントもあるほど、ミックが命がけでストーンズを運営しておるのじゃ。

“喧嘩セッション”故にライブ向きの楽曲が多く完成したことも本作の特徴であり、本作の成功によってストーンズのライブはメンバーの重齢と逆行するように猛々しさが増し、やがてライブ映画の傑作「レッツ・スペンド・ナイト・トゥギャザー」(83年公開)に代表される、以降末永く続く「グレイト・ロックンロール・ショウ」への道が切り開いていくのである。未曾有のハイトーン・ボイス、独自の世界観が展開される前代未聞の楽曲、異次元動物的なライブ・パフォーマンス、70年代最高の天才少女シンガーソングライターのケイト・ブッシュの全貌がここに明らかになった!

15歳の時に製作してEMIに売り込んだデモテープは当初見向きもされなかったらしいが、EMIのオフィスを訪れたピンク・フロイドのデイブ・ギルモアが、ゴミ同然に扱われていたデモテープを偶然発見、試聴した途端にビックリ仰天! 「テメーラ、こんなスゴイ音楽をなんでゴミにしているんだ」と叫んだエピソードは有名じゃ。 デイブの物凄い剣幕に驚いたEMI幹部が、慌ててケイト・ブッシュ育成プログラムを製作し、約1年かけてケイトに正式な音楽、ダンス、パントマイムのレッスンを受けさせた後に本作のレコーディングに臨ませたんだそうじゃ。

本作発表当時の評判は凄まじく、「この娘は人間なのか!」「こんな歌世界は人類史上初だ!」「19歳の小娘が音楽史をひっくり返した!」等と驚愕コメントのオンパレード。

本作の音楽性に的確な表現はないと思われるが、強いて言えば基本はヨーロピアン・ムードポップスとブリティッシュ・トラッド辺りであり、そこにケイト独自の世界観と死生観がまるで絵巻のように色鮮やかに展開する。 少女が詩歌を音読するような甘く切ない声と、脳天から空に向かって突き上がっていくような高音域の声で自由自在にケイト・ワールドが歌い上げられていく。 アイルランド系の妖精物語が音楽化されたような、美し過ぎて、悲し過ぎて、そして清廉過ぎる収録曲ばかりじゃ。

ケイトの出現に刺激を受け、以降奇抜なファッションやオタクチックな美意識で個性をアピールしてくる新人女性シンガーは未だに後を絶たない。 ロックシーンにおける女性シンガーたちの自由な精神による活動権利が、本作の大成功によって認められたのじゃ。

しかし、ケイトの後にも先にも、ケイト無し! イギリスのロック史上、もっとも高い位置でその個性を光り輝かせることが出来た空前絶後の女性シンガーがケイト・ブッシュである。

3 理想的なアフター・パンク

4 ロック史上最大に誤解され続けるバンド・・・

■恋の平行線/ブロンディ■ ■苦悩の旋律/ジャパン■

NYパンク・バンドとして1976年にデビューしたブロンディのサード作品。 パンク系バンドの作品としては、もっとも流行のディスコサウンド導入に成功した一例じゃろう。

ヴォーカルのデボラ・ハリーが放つ“気怠いセックス・シンボル”としての魅力もさることながら、大ヒット曲「ハート・オブ・グラス」「サンデーガール」を初め、5枚ものシングルがカットされるほど時代の需要と一致した。

彼らは元々パンクバンドだったとはいえ、過激性よりもちょっとドラッグ臭もする虚脱性というか、不貞腐れ性がバンド全体から滲み出ているカラーがわしは好きじゃった。

デボラばかりが話題になりがちじゃが、バックの野郎どもも、名声よりもリラクゼーション、流行よりも嗜好、音楽よりもセックス?といった匂いがしていて、愛すべき怠け者の様! まさかまさか、そんなバンドが時代性と合致するとは想像も出来なかったもんじゃ。

「ハート・オブ・グラス」に代表されるように、本作収録曲のオモシロサは、デボラのボーカルとバックのプレイのトーンが別次元なところ! テキトーな演奏をしておるバンドに女の歌手がテキトーな態度で乱入してきて、いつの間にかフィットしてしまう様な不思議なコラボレーション。 転調が無ければどこがサビなんだが分かんないようないい加減な浮揚感が、意外とディスコチックなリズムを生んでおるのじゃ。

唯一生真面目に仕事をしておるのは、プロデューサーのマイク・チャップマン。 “ヒョロヒョロ”サウンドを生み出す各楽器演奏の輪郭をしっかりと捉えることで、サウンドにロック的なアクセントをさりげなく作り出しておる。 いいセンスしとるなって感じじゃ。

そしてこのブロンディ・サウンド最大の特徴が、やがてパンクの次のブームとなる「ニューウエイブ」サウンドの基調になっていくのだから、これまたオモシロイ!

ロックだ、パンクだ、などと気合を入れて構えて聞く必要なんかまるで無し。 主食にはならないが、酒の肴としては最高の前菜みたいな楽曲が揃っておるぞ。 パンクをやり過ぎて疲れちゃった諸君が、その疲労感を包み隠さず出してしまえばこんな風になる場合もあるんじゃないか!

“パンク/ニュー・ウエイブ系でわしが当時もっともハマッタバンドがジャパン! 美形でファッショナブルなメンバーが揃い、日本では完全にアイドルバンド扱い。 また複雑怪奇なサウンドは、本国イギリスでも酷評オンリー。 勿論アメリカでは見向きもされんかった。

当時の日本の男性ロックファンの間で「ジャパンっていいぞ」なんて口走ったら、それこそ村八分(笑) 今ではすっかり忘れ去られたバンドであり、再評価の形跡も皆無。 ルックスにキャーキャー言っておった日本女性以外では、なんであんなに嫌われておったんじゃろう。

本作はジャパンのセカンド作品。 同年にファーストも発表されておるが、その激務の原因は知らんけど、「もうちょっと、分かり易い音楽をやれ」という指示がレコード会社からあったのか!? ジャーマン・ビート、レゲエ、ファンク、グラムロック、時にはヘビメタの要素まで盛り込んだ、得体の知れない闇鍋のような音楽性は、ファーストと何ら変わりない。 これが彼らの個性なのじゃ。

ホント、暗闇の中でヘッドフォンで聞いていたら、酒もドラッグも効かなくなるような精神状態に追い込まれる彼らのスウィング感は異様過ぎる! けどわしは大好き。 酒が効かなくなるのは困ったもんじゃけど(苦笑)

いわば、『天使と小悪魔/ケイト・ブッシュ』と並ぶ「ニュー・プログレ」。 音楽性はまったく違うが、誰も到達出来ないテンション、誰も思い描くことすら出来ない音楽観は大いに共通しておる。

ネットで隠れファンのレビューを見つけたが、彼らは展開の早いファーストを好んでおるご様子じゃが、わしはこのセカンド派。 コアなプログレ・バンド的に、やっとこさ到達した精神的境地、音楽的着地点において、さらに前進するためにしぶとく居座り続けて瞑想に耽っているダウナー状態真っ只で製作されたような不気味な静寂観と覚醒感があり、まともな音楽が聴いてらんなくなりそう!

またヨーロッパの耽美的音楽のバックサイドから送りこまれたような独特なポップ感すら漂っておる。 アバンギャルド(前衛)に成り切れないところが酷評の対象なんじゃろうが、こんなバンドがあってもいい、ロックなんだから。

5 ハードロックの復権

6 新しいブルース愛

■炎の導火線/ヴァン・ヘイレン■ ■ブルースは絆/ブルース・ブラザーズ■

ヴァン・ヘイレンのデビュー作じゃ。 好き嫌いは別として、エディ・ヴァン・ヘイレンのハードロックギターには誰もが度肝を抜かれたはずじゃ! ジミー・ペイジもリッチー・ブラックモアもマイケル・シェンカーも、宇宙の果てまで吹っ飛ばしてしまったようなプレイじゃ。

何はともあれ、キンクスのカバー「ユー・リアリー・ガット・ミー」が凄まじ過ぎる! 原曲に潜む野性味を極限まで炸裂させたロック史上最強のカバーじゃ。 インスト「暗闇の爆撃機」におけるライトハンド奏法の嵐は、世界中のギターフリークが言葉を失うほどの衝撃を受けたはず!と各曲の魅力を順繰りに挙げて行ったら、その衝撃性はキリがない。

わしの様な保守的なロックファンは、当初は本作にいい顔を出来なかった。 本音を言えば、ヴァン・ヘイレンの新しいハードロック・フィーリングに付いて行けなかったのじゃ。 エディの超絶バカテクを初め、冗談ぶちかましているのか歌っておるのかよお分からんデイブ・リー・ロスのボーカル・センスも、缶からぶっ叩いておるようで重量感のまるでないアレックス・ヴァン・ヘイレンのドラムもまったく受け入れられなかった。

しかし彼らのこの演奏スタイルこそ、来たる80年代に大きく花開くことになる明るく無邪気なワイルド・ロックの原型であり、エディ&デイブのコンビネーションは、古くからのロック・ライブの華であるギタリストとボーカリストによる「デュエイズム」の新しい継承スタイルだったのじゃ。

またアルバム終盤には意外なカバー曲があるが、1940年代から活動しておった黒人ブルースマンのジョン・ブリムの名曲「アイスクリーム・マン」じゃ。 ホンキートンクなふざけ気味でデイブがブルースを歌い喋った後に、エディがギターを炸裂させてクライマックス! 胸がすくような見事な楽曲構成じゃ。 後にロイ・オービソンの「オー・プリティ・ウーマン」をヒットさせるなど、彼らは古き良きアメリカン・ソングの愛好者でもあったのじゃ。 こんなセンスも、彼らがハードロック馬鹿ではなく、全米で愛される存在になった要因でもある!

パンクに押され気味で時代遅れとされていたハードロックが、やがてヘヴィメタルと呼び名をチェンジしながら新しく生まれて変わっていく起爆剤となった作品じゃ。

ジョン・ベルーシ&ダン・エイクロイドのコンビによるブルース・ブラザーズのデビュー作じゃ。

当時日本では無名だったものの、彼らは既に全米の大人気バラエティ番組「サタデーナイト・ライブ」の初代レギュラーを張っており、本作によってバンドとしてもレコード・デビューを果たした。

コメディアンとしてのイメージが強すぎる彼らじゃが、そのブルース・スピリットは本物であり、バックメンバーも、スティーブ・クロッパー(G)、ドナルド・ダック・ダン(B)、スティーブ・ジョーダン(Ds)等のメンフィスの超一流どころばかり。 「サタデーナイト・ライブ」で獲得していた知名度もあって、本作は全米ヒットチャートでNo.1アルバムに輝いた。

本作の爆発的ヒットの功績とは、それまでブルースという音楽にまとわりついていた、黒人の情念が渦巻くディープでソウルフルなサウンドといったイメージを払拭し、誰もがご機嫌で踊り狂うことのできるハッピーな音楽としてブルースを世の中に提示してみせたことじゃろう! 頑迷なブルース・フリークでさえ、本作のニュースタイルなブルースには参ったはずじゃ。

かく言うわしもそう!それまでブルース・フリークとして、マニアックな優越感に浸っておったものの、ここまでハッピーにやられちゃあ、世間様と一緒にブルースを楽しもうじゃないか!って気分にされたもんじゃ。

実際のところ、ベルーシ&エイクロイドのボーカリスト(時にはハーピスト)としての力量は決して一流レベルではないんじゃが、そんな事は本人たちも十分に承知しており、キャリアの短さやテクニックの未熟さを、独自のブルース(&ロックンロール)スピリットで超越してしまえ!ってな物凄い肉体的なエネルギーが炸裂しとる。

超一流のバックメンバーたちが、フロントに立ったずば抜けたセンスで突っ走る素人さんに引っ張られておる! 後にも先にも、こんなブルース・アルバムは存在しないんじゃなかろうか。

7 ライブ音源による新しいスタジオ盤!? 8 美し過ぎる、完璧過ぎる解散コンサート

■ライブ・ブートレッグ/エアロスミス■ ■ラスト・ワルツ/ザ・バンド■

相当な箇所の音源がスタジオでいじくり回されたライブ・アルバムに違いない。 しかし、それが最高なのじゃ! ライブ録音盤ではなくて、ライブ音源をベースにした新しいスタジオ盤であ~る。 当時のプロデューサーだったジャック・ダグラスのスゴサに関しては何度か強調してきたが、ジャックのスタジオ・ワークの最高傑作が本作じゃ。

「彼らはアーティストじゃない。 ロックンローラーだ」と信じる当時のエアロスミスのファンなら誰しも、スタジオ盤を聞いてイライラしていたはずじゃ。 エアロスミスのロックバンドとしての本質的なダイナミズムが、スタジオ盤では(恐らく意図的に)オミットされていたからじゃ。 そうしたフラストレーションが一気に開放されたと断言できるほど、本作に充満したエアロスミス・エネルギーは凄まじいのじゃ! バンドのビジネス上、良い子のロックファンにもアピールせにゃいかんスタジオ盤における苦渋の方法論を全て捨て去り、ライブ・フィーリング全開のスタジオ盤をジャックが完成させたのじゃ。 バンドの人気が巨大化していた証拠であろう!

従来のライブ盤ってのは、バッド・アンサンブルやミス・トーンなんかをスタジオ再録テイクに差し替えたりするのが通例じゃったが、本作ではそのまんま!当時のエアロスミスは深刻なドラッグ問題がバンド内で蔓延しておったんで、時にはひっちゃかめっちゃかなプレイもあったことは容易に想像できるが、それすらも綿密なスタジオワークにてロックなエネルギーに変えてしまっておる。

質の悪いブートレッグ(海賊盤)まで買ってしまうほど、バンドにのめり込んでおる熱狂的なファンの視点に立って磨き上げられたライブ音源であり、ロック史に新しいライブ盤のあり方を示したアルバムじゃ!

なおエンディング間近で、ブレイク前の瑞々しいエアロスミスのブルース・プレイが聞くことが出来る(1973年録音)。 どこかブルース・ブラザーズっぽいハッピー・フィーリングが漂っており、彼らがブルースに対して独自で異例なスタンスを持っていたことが分かる!

本作の成功後、エアロスミスは諸問題に飲み込まれて失速してしまい、人気も急降下して解散に追い込まれることになる。 エアロ&ジャックという太陽が、沈みゆく直前で巨大な輝きを放ったような1枚じゃ。

事実上の解散コンサートとして開催された1976年シスコ・ウインターランドでのライブと、同名映画収録用に追加演奏されたスタジオ・ライブを収録したアルバム。

エリック・クラプトン、ニール・ヤング、ボブ・ディラン、マディ・ウォータース、ジョニ・ミッチェル、ヴァン・モリソン、ニール・ダイヤモンドら、ザ・バンドと所縁の深い大物ゲストとの共演があり、選曲もファンにとって人気曲ばかり。 解散記念コンサートのライブ盤に相応しいクオリティじゃ。

後に多数の関係者から明らかにされた通り、数々の機材トラブルがあったコンサートじゃが、映画監督のマーティン・スコセッシとリーダーのロビー・ロバートソンが、スタジオワークを駆使して一級品のライブ・アルバムに仕立て上げておる。 ハイライト・シーンばかりの映画だけでは物足りなかったファンにはロックンロール・フィーリング溢れる映画未収録の演奏まで存分に楽しむことが出来る。

本作をザ・バンドの単なるライブ盤として位置づけした場合、その魅力は彼らが正真正銘のロックンロール・バンドだったことを世に知らしめた事じゃ。 ロックン・ローラーというよりも、アメリカン・トラディショナル音楽家として真面目なイメージでシーンに君臨してきたザ・バンドじゃが、本作によって彼らの本質が露わになったライブ盤じゃ。

スタジオ盤では、トラディショナル・フィーリングを優先して、懐古趣味的にアレンジされていた各曲が、本作においては全てロックンロールに大変身! 全編胸のすくようなプレイで統一されておる。 各曲を最初からこんなテイクで発表しておれば、彼らの人気はもっとアップしておったじゃろう。

解散コンサートっぽい湿っぽさもまったく見受けられず、まるで全盛時代の絶好調ライブじゃ。 まあバンドのピークをもって終わりにしたいという、ロビー・ロバートソンの意向が強かったのじゃろう。

考えてみれば、超一流ロックバンドは落ち目になってから解散するパターンが殆どなので、美しい解散劇、素晴らしい解散コンサートってのは無いに等しい。 またロビー・ロバートソンは映画の中で「永遠のロックンロール・ライフなんてありえない」と語っておった。 ロックバンドとして、最高の幕の引き方をロック史に提示してみせてザ・バンドはシーンから去って行ったのである。

9 ファンの期待に異次元から応えたライブ 10 バンドの運命を激変させたライブ!

■ステージ/デヴィッド・ボウイ■ ■ライブ・アンド・デンジャラス/シン・リジー■

1978年に至るまでのボウイは、「美少年フォークシンガー」「ケバケバしいグラム・ロッカー」「オシャレなヤング・アメリカン」そして「気難しいヨーロピアン実験ロッカー」といった様々な仮面をかぶり続けてきた。 本作はその異種仮面時代の代表曲が全てフォローされたファンサービス度満点の収録内容じゃが、楽曲の扱われ方がオリジナル・スタイルとはまったく違う当時としては衝撃的なライブ盤じゃった。

こざっぱりとしたヘアスタイルとファッションに変身したボウイは、十八番だった特殊な芝居っけがまったく無く、唱法も極めてオーソドックス。 かつてハイトーン・ボーカルで聞かせたグラム時代の名曲もオリジナル・トーンの低音域で淡々で歌われていく。 芝居っけのないボウイはボウイなのか!って思われる方もいるじゃろうが、どっこい楽曲実体が素晴らしいので、どんなスタイル、トーンで歌われても聞く者を魅了してしまうのじゃ。

バックバンドは、主に「気難しいヨーロピアン実験ロッカー」時代のアルバムを支えた面々じゃが、本作においては正統的なロックンロール・プレイを披露しておる。 観客の歓声もオミット気味であり、シンガー・デヴィッド・ボウイの実力をじっくりと堪能させるような出来栄えじゃ。

こうした少々ニヒリスティックなビジネスのやり方が、ボウイを長らくカルト・ヒーローの座に押しとどめておった要因でもあるが、「ライブ盤はロッカーの休息期間の時間稼ぎ繋ぎ用アルバム」「ファンサービス用アルバム」といった扱いを覆すことになったのは事実じゃ。 ライブ盤によって、ロッカーのイメージを一新させたんじゃからな! 奇抜なファッションや激しく変化し続ける音楽性だけではなく、こうしたイメージ転換としてライブ盤を利用するアイディア等も含めて「ボウイは鬼才」と呼ばれ続けてきたのじゃ。

実は同年に行われた日本公演をわしは体験しており、本作と寸分たがわぬライブだったのをこの耳で確かめているので、あまりスタジオ処理が加えられていない正真正銘のライブ盤に近いという価値も付け加えておこう。 また二部構成からなる1983年の日本公演も体験したが、ソングリストの構成の性格や演奏スタイルが本作に非常に似通っておった。 当時のボウイの根本的な嗜好性、好みのコンサート構成や演奏スタイルが本作に詰まっておるようじゃ。

バンドの音楽性もライブ盤の意味合いも全く異質じゃが、前述の『ラスト・ワルツ/ザ・バンド』と本作は、音楽的アピールの種類が似通っておる。 本作も、スタジオ盤では味わえないシン・リジーのロックンロール・スピリット(かなりハードロック寄り)が炸裂しとるのじゃ。

彼らもまた(アイルランドの)トラディショナル・ミュージック的バンドであり、明確な音楽の歴史軸をなぞるような作品を発表し続けてきた。 そこがアメリカや日本といった他国では馴染まれにくい要因だったのじゃが、本作においては既出の楽曲群がハードロックというフォーマットに乗ってプレイされることで見事に生まれ変わり、ご機嫌なチューンを発揮しまくっておる。 彼らのライブを体験したことのなかったわしも、同一バンドなのか!と驚いた記憶がある。

トラディショナル・ミュージックがハードロック化しとるとはいえ、彼らの持ち味である美しいツイン・リード・ギターの掛け合いやリリカルなボーカル・ラインは失われてはおらず、スタジオ盤から想像もできないほどスケールの大きかったアイルランドNo.1バンドの実像が見事に収録されておる。 本作発表後シン・リジーの人気はアメリカや日本でも急上昇し、後続のスタジオ盤も俄然ハードロック化していくのじゃ。

70年代までのロックバンドはライブ盤の発表は活動中期以降がよろしい、といった不文律があった。 本作もまた、シン・リジー活動10年目、アルバムとしては第9作目に当たる。 しかしバンドの評価と人気を上げた本作が引き金となり、以降のロックシーンではニューバンドの早めのライブ盤発表がシーンで頻繁に試みられるようになったものじゃ。

なおシン・リジーが活動期に残したもう1枚のライブ盤がある。 これまた『ラスト・ワルツ/ザ・バンド』同様の解散コンサート記念盤。 しかしこちらの出来は「?」であり、ヘヴィ・メタル・ブームに飲み込まれてしまったような散々な出来栄えにわしには聞こえる。 本作によってハードロック化を果たして成功を収めた彼らが、まるで策に溺れるがごとく、メタル化によって自らの首を絞める結果を招いたような演奏じゃ。

そう考えると本作は皮肉な結末をバンドに暗示した作品の様じゃが、日の出の勢いにあったシン・リジーの絶好調の様子が余すことなく収録されておることだけは間違いなし。

以上の10選から漏れた主な作品は下記の通り。

『ニューヨーク52番街/ビリー・ジョエル』

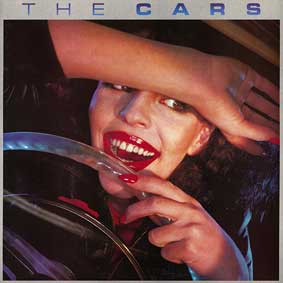

『錯乱のドライブ/カーズ』(右写真)

『新惑星着陸/ボストン(セカンド)』

『イースター/パティ・スミス』

『闇に吠える街/ブルース・スプリングスティーン』

『憂国の四士/UK』

『甘い罠/チープ・トリック』

『ブルー・バレンタイン/トム・ウエイツ』

『アウトランドス・ダモール/ポリス』

『バック・オン・ザ・ストリート/ゲーリー・ムーア』

『ダイアーストレイツ(ファースト)』

『囁きのブロンディ/ブロンディ』

『果てしなき反抗/ジャパン』

『テイク・ノー・プリズナー/ルー・リード(ライブ)』

『未来への回帰/トッド・ラングレン(ライブ)』

等、いずれも選モレが申し訳ないようなオキニのアルバムばかりじゃ。

選モレの15作品を含めた計25枚のアルバムを見渡してみると、パンクやディスコのブームに翻弄されることなく、わしの嗜好性を駆使して好きなアルバムを探し当てておったことがよお分かる! あの頃は、時代性とか流行とかにあえて逆らってみせる事がカッコイイと信じておったからな~♪

しかし1978年から40年という歳月は、わしに一体何をもたらしたんじゃろうかのお~(笑) ひとつだけ言えることは、当時の反骨精神の欠片ぐらいは今でも残っておることじゃ!と信じてセレクトした10枚でありました。

ではまた、次回は「30年前/1988年のロック」といきたい!

GO TO TOP