| NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN Vol.255 |

このところThe-Kingのホームページは、新作のグレイトぶりもさることながら、熱いイベントの取材写真が多いのお〜。 よくもまあ、毎月毎月ロカ関連のイベントが関東地方で頻繁に開催されておるもんじゃと驚いてしまう。 しかも、The-Kingのカスタマーや協力者を含めて、皆さん揃いも揃って超クール! 年末に向けてますますヒートアップしていくんじゃろうな! このところThe-Kingのホームページは、新作のグレイトぶりもさることながら、熱いイベントの取材写真が多いのお〜。 よくもまあ、毎月毎月ロカ関連のイベントが関東地方で頻繁に開催されておるもんじゃと驚いてしまう。 しかも、The-Kingのカスタマーや協力者を含めて、皆さん揃いも揃って超クール! 年末に向けてますますヒートアップしていくんじゃろうな!ボスが撮影したイベント写真だけを見ておると、その内に大ロカ・ブームが爆発するじゃねえのか!って期待してしまうわな。 もちろん、そうあってほしいし、わしもそろそろって、え〜心配はいらんぞ!? 別に「次回からはわしも必ず!」って乱入宣言をしようとしておるわけではない。 年寄りは自宅でおとなし〜く一人酒ってそれも悪くないけど、わしは「温故知新」をモットーにしておるだけに(ホントかよ!)、新しいロックのお勉強も密かに続けており、少しでもロックの現状、メインストリームに近づこうとする努力を怠ってはおらんぞ。 そこで今回はその成果ってヤツを少しだけ披露してみるとするかのお。 「新しいロック」っつっても、現在チャートを賑わしておる若手現役連中ではない。 そこまではまだお勉強が進んでおらんのでな。 この度対象とするのは、1990年代以降にデビューして、現在もバンドが存続しとる「オルタナティブ・ロック」というジャンルで括られる連中じゃ。 1990年代というとわしは業界におったけれど、まったくロックの現状(新進ロッカーの動向)に興味が無くなってしまい、その状態は以降長らく続くことになる。 しかしながら、自分にとっての「ロックファンとしての新しい夜明け」を心の何処かでずっと待ち望んではおったんじゃ。 それがここにきてようやく一筋の光が見えてきたので、その光を素直に辿ってみることにするわい。 「オメエさん、それならニュー・センチュリー・ロカバンドに絞って探求しろよ!」ってお声が聞こえてくるが、はい、それはThe-Kingのホームページを隅々までチェックすれば資料として成立する立派な情報がたくさんあるし、しかも諸君の方がわしより詳しいじゃろう!(笑) このコーナーを介して諸君とニュー・センチュリー・ロカバンドの意見交換ができるならそれが理想なんじゃが、現状においては「恐らくわしの方が詳しいじゃろう」という情報を発信する方が相応しいんで、相も変わらず一方的にやらせて頂くことに致しやす! |

| 欲ボケしたオールド・ロックスターはもうご免だ! 世紀末から新世紀に咲いたオルタナティブ・ロックを見直そう! Volume 1 |

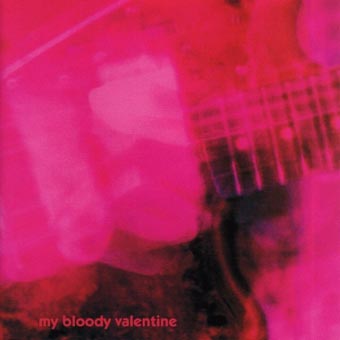

★★★ マイ・ブラッディ・バレンタイン My Bloody Valentine ★★★  新しいと言うべきか古いと言うべきか、ロックと言うべきかアンビエント音楽と言うべきか、そもそもバンドなのかプロジェクトなのか、そのあたりの定義付けが非常に難しいマイ・ブラッディ・バレンタイン(以下MBVと表記)から。 この名前を聞いて懐かしいと思う方自体がロックファンなのか否か!? 2013年、「22年ぶりのニューアルバム発表!」とロックシーンで大ニュースになったので、名前ぐらいは聞いたことがある方がおるかもしれん。 わしはこの報に正直なところ眉をひそめた。 かつてMBVのサウンドは典型的にダメなクチだったからじゃ。 MBVがシーンの話題をさらったのは超名盤(と言われた)『ラブレス』が発表された1991年からじゃ。 これは個人的な体験なのじゃが、当時命を削るような猛烈ハードな業界人業務の日々を送っておったわしにとっては、MBVサウンドはまだ自覚していない身体の奥底の疲労までひっぱり出され、僅かに残っておる“仕事への情熱”というパワーすら吸い取られるような存在じゃった。 周囲の若いロックファンが「マイブラ、マイブラ(MBVの日本での愛称)」とその名前を口にするだけで耳を塞ぎたくなるようじゃった。 空元気でも錯覚でもいいから、とにもかくにも明日の仕事を遂行できるパワーを切実に欲しておった当時のわしにとっての天敵ともいうべきサウンドだったんじゃ。  んで、MBVのサウンドはどんなもんなのか。 簡潔に述ると、異常なまでに多重録音が繰り返されたエレクトリック・ギターの洪水と、その隙間に甘ったるくて気怠いヴォーカルが流れ込んでくる「“アフター”トランスミュージック」とでも言うべきか。 サウンドの感触は極めて曖昧で実体が無い様に聞こえるが、得体の知れない存在感は強烈じゃ。 ギター、ベース、ドラム、シンセらの既製楽器のメロディーやらリズムやらを大鍋にぶち込んで長時間煮込んだその香りみたいな前代未聞の非直情的なフレーバー・ミュージックじゃ。 サイケデリック・トリップ・サウンドを最新の多重録音技術を極限まで使い倒して改良させた「ニュー・ロック」でもあり、正式にカテゴライズされたジャンル名は「シューゲイザー」という。 時の流れというのは誠に有難いものであり、22年ぶりの新作『mbv』をひょんな事から聞いてしまったわしは、「ほほぉ〜マイブラも悪くないではないか」と感じてしまったんじゃな。 それで試しに22年前の天敵アルバム『ラブレス』を聞き直したら完全にハマッタのじゃ。 最初は22年前のあの超疲労感と異様な日々の記憶が蘇ってきた。 忘れたくもありながら、もう一度思い出しておきたいような22年前の現実。 やがて『ラブレス』と『mbv』は、それを優しく包み込んで夜空の彼方へと供養してくれた(と錯覚させてくれた)のじゃ(笑) MBVのサウンドにおいて、ひとつ相応しくない表現があるので、わしなりに正しておこう。 それは“ノイズ”じゃ。 ノイズといえば一般的には雑音であり、変態的なリスナー以外には音楽において必要のない要素じゃ。 まあそれをウリとしておるロックも最近はあるらしいが、少なくもMBVはノイズではない。 尋常な回数ではない多重録音による同一系サウンドの“洪水”“波状攻撃”じゃ。 この多重録音による音響効果をノイズって一言で片付けてしまうと相当の誤解を生むはずじゃ。  まあその尋常ではない多重録音というMBVの方法論が、新作発表までに22年というかくも長きブランクをもたらしたようじゃ。 リーダーのケビン・シールズの発言によると「理想のサウンドを完成させるには、今までの録音技術の水準では不可能だった」とのことじゃ。 22年経って、ようやくケビンの理想にテクノロジーが追いついたって恐ろしいハナシじゃな。 まあその尋常ではない多重録音というMBVの方法論が、新作発表までに22年というかくも長きブランクをもたらしたようじゃ。 リーダーのケビン・シールズの発言によると「理想のサウンドを完成させるには、今までの録音技術の水準では不可能だった」とのことじゃ。 22年経って、ようやくケビンの理想にテクノロジーが追いついたって恐ろしいハナシじゃな。わしのような古いロック世代は、テクノロジーに固執するミュージシャンを本物のミュージシャンと認めない場合が多い。 「テクノロジーなんかにうつつをぬかしておるヤツは、曲を書いたり演奏するよりも機械いじりが好きな連中だ」「大したこともない曲を、チャカポコ、ドタバタ、ギュインギュイン唸らせて拡大アレンジしただけのカラッポな音楽」みたいな(笑) 実際にそんな程度の連中も少なくないと今でも思ってはおるが、MBVは実はメロディーメイカーでもあり、リフメイカーでもある。 だから『ラブレス』や『mbv』のデモテイク集なんかが日の目を見たら、彼らの音楽家としての本質が分かるかもしれない。 そう言えるのも、多重録音が徹底されていないファーストアルバム『イズント・エニシング』や未発表曲集『エクスタシー&ワイン』のポップ・ミュージックとしてのハイ・クオリティさが顕著だからなのじゃ。 決してテクノロジーへの完全依存によって成立しとるタイプのミュージシャンではないんじゃな。 『ラブレス』と『mbv』とを交互に何度も聞いておると、どっちが1991年発表なのか2013年発表なのか、まったく分からなくなることがある(笑) 22年もの期間、テクノロジーの進化を待つ必要があったのかと疑いたくもなる!? 強いて両アルバムを区別すると、『ラブレス』がミュージック・テクノロジーへの没頭であり、『mbv』はテクノロジーとの折り合いかもしれない。 長い間一緒に暮らしてきた伴侶に対して、愛憎を超越した新しい付き合い方を会得したような(笑)、テクノロジーとの潔いスタンスが『mvb』には見え隠れする、って言い切れるほどMBVを聞き込んでおらんけどな〜(笑) でも、かつての天敵が朋友になったような人生のオモシロサってヤツを只今堪能中であ〜る! なおMBVのサウンドを現代用語でジャンル分けしておる「シューゲイザー」なる言い方じゃが、 オールド・ロック・ファンには耳慣れないと思われるので、以下wikipediaを引用しておこう。  〜フィードバック・ノイズやエフェクターなどを複雑に用いた深いディストーションをかけたギターサウンド、ミニマルなリフの繰り返し、ポップで甘いメロディーを際立たせた浮遊感のあるサウンド、囁くように歌い上げるボーカルなどがシューゲイザーの一般的特徴として挙げられる。 「シューゲイザー」という言葉がメディアで初めて使われたのは、1990年初頭にイギリスの音楽誌『サウンズ』に掲載されたムースのライブについての批評記事上である。 このライブでムースのボーカル、ラッセル・イェーツは、曲の歌詞を憶えられずステージの床に貼り付けた歌詞カードを見ながら歌唱・演奏していた。 その光景はまるで靴を見つめているかのようであり、それを見た同紙の記者が前述の記事内で「シューゲイザー(靴を見つめる人)」と表現した。 そこから一部のメディアが揶揄を込めてシューゲイザー(シューゲイジング)と呼ぶようになったのが始まりである。 ドイツのシューゲル・アインシュタイン・ケリッヒが開発した音響装置に音が似ているためシューゲイザーと呼ばれたというジョークもある。〜 ★★★ クーラ・シェーカー Kula Shaker ★★★  1990年代のロック・ムーブメントといえば、イギリスは“ブリット・ポップ”、アメリカは“グランジ・ロック”。 いずれも知ってはいたが、当時のわしは興味まったく無し。 一応業界人だったからチェックはしとったけど、ブリット・ポップは口当たりが良すぎて、さらにカワイイ顔したお坊ちゃまが多くて「テメーラ、ブリットじゃなくてぶりっ子ロックじゃろう」状態(笑)。 グランジ・ロックは、古き良きロッカーを意識しているクセにリスペクトの念があまり感じられなかったから“小僧、ナメテんのか!”状態。 いやあ〜わしも世紀末的に荒れておったんじゃな〜。 1990年代のロック・ムーブメントといえば、イギリスは“ブリット・ポップ”、アメリカは“グランジ・ロック”。 いずれも知ってはいたが、当時のわしは興味まったく無し。 一応業界人だったからチェックはしとったけど、ブリット・ポップは口当たりが良すぎて、さらにカワイイ顔したお坊ちゃまが多くて「テメーラ、ブリットじゃなくてぶりっ子ロックじゃろう」状態(笑)。 グランジ・ロックは、古き良きロッカーを意識しているクセにリスペクトの念があまり感じられなかったから“小僧、ナメテんのか!”状態。 いやあ〜わしも世紀末的に荒れておったんじゃな〜。クーラ・シェーカーはブラー、オアシスが作り上げたブリット・ポップ黄金時代の第二次爆発期を担ったバンドであり、最盛期は90年代中期から後期。 じゃがこのわしが彼らを強烈に意識したのは、2006年に公開された元ローリング・ストーンズのリーダーだったブライアン・ジョーンズの死の真相に迫った 映画『ストーンズから消えた男』のサントラで、彼らがかつてカバーしたボブ・ディランの「やせっぽちのバラード」を聞いた時じゃ。 久々というか、90年代以降にメジャーシーンに登場した(わしにとって)若手ロッカーでは初めてハートを射抜かれたもんじゃ。 生の声、生のサウンドでロックのダイナミズムを表現出来る若手がいたのか!って衝撃を受けたもんじゃ。 それまでは、自分より年上か同世代のロッカーしか認めることができなかった狭小なロックフリークだったわしを打ちのめしてくれたのが、「やせっぽちのバラード」のカバーだったのじゃ。 クーラ・シェーカーのサウンド・ベースは60年代のポップなブリティッシュ・ロック風であり、そこにインド音楽やブリティッシュ・トラッドの要素が融合された、「黄金の60年代ロック」の21世紀型ニューモデル・ロックと言えよう。 60年代のラーガロック(インド音楽風ロック)を愛聴しておったわしにとって、クーラ・シ  ェーカーのインド音楽風のアレンジや歌詞の東洋哲学的思想背景は取り立てて目新しいとは感じなかったが、このバンドはリズムセクションが秀逸なこともあってか、スリリングな展開を繰り返す楽曲が非常に多い。 しっかりとしたリフとサビにキメのメロディのある一種パターン化した60年代ロックよりも聴き応えは充分! 3〜4分の楽曲の中にいくつかのドラマがあり、強固なリズムセクションが曲の根底をリード、抑制しておるだけに、完璧な様式美が完成されておる場合が多い。 ェーカーのインド音楽風のアレンジや歌詞の東洋哲学的思想背景は取り立てて目新しいとは感じなかったが、このバンドはリズムセクションが秀逸なこともあってか、スリリングな展開を繰り返す楽曲が非常に多い。 しっかりとしたリフとサビにキメのメロディのある一種パターン化した60年代ロックよりも聴き応えは充分! 3〜4分の楽曲の中にいくつかのドラマがあり、強固なリズムセクションが曲の根底をリード、抑制しておるだけに、完璧な様式美が完成されておる場合が多い。デビューアルバム『K』(1996年)、セカンド『ペザンツ、ピッグス&アストロノーツ』(97年)の二つの作品だけで、内容の密度はアルバム数枚分に相当するといっても過言ではないじゃろう。 憧れの60年代ロックの多彩な要素を“オレ流”もしくは“21世紀型”でやり尽くしてしまっておるような充実ぶりじゃ。 ボーカルのクリスピアン・ミルズの声質や唱法があまりブルース的、ハードロック的ではなく、ポップロック寄りであることも彼らが短絡的に懐古主義バンドとしてカテゴライズされなかった要因でもあるじゃろう。 ロックの原点回帰、古典的王道路線のバンドであることは間違いないが、かつての大物バンドの名前を引き合いに出されて○○的とは言わせないだけの高い完成度に達したオリジナリティがクーラ・シェーカー最大の魅力じゃ。 上記の2枚のアルバムを発表した後、クーラ・シェーカーはデビューわずか3年で解散。 解散の理由は諸説様々じゃけど、ここでは割愛しておく。 わしからすれば、デビュー直後にダブルの傑作、しかもアルバム数枚分のエネルギーを放出したと思われる彼らにとって、あっけない解散はむべなるかなじゃな。 2006年に再結成された後に、『ストレンジフォーク』(07年)、『ピルグリムス・プログレス』(10年)『K2.0』(16年)を発表。 かつての姿は希薄になり、アルバム発表ごとにトラッド色、オリエンタル色が強くなり、どうも従来のファンには不評のようじゃ。 「あの“3〜4分間のロック・ドラマ”を炸裂させていたク  ーラ・シェーカーではない」ってトコじゃろう。 ポップなメロディーも大幅に後退して、ファンが未踏の山頂から奏でられてくる太古の民族音楽のようなトーンが多くなっておる。 ーラ・シェーカーではない」ってトコじゃろう。 ポップなメロディーも大幅に後退して、ファンが未踏の山頂から奏でられてくる太古の民族音楽のようなトーンが多くなっておる。この再結成以降の3枚の作品は、メンバーの実験報告みたいなものか。 デビュー直後に一気に到達したあのハイ・テンションにもファンの知らない道程があるわけで、クーラ・シェーカーは現在、20年ぶりの新境地に向けて静かに新しいステップを登っておるんじゃと思う。 特に『K2.0』には、新しい爆発の予感を秘めた曲がいくつかある! なおクーラ・シェーカー初心者にオススメは、2003年発売のコンピレーション・アルバム『ザ・ベスト・オブ・クーラ・シェイカー』。 アルバム未収録のヒット曲「ハッシュ」(ディープ・パープルのカバー)やアルバム未収録テイクを含めた、デビュー後のダブルの傑作アルバムからセレクトされたナンバー全15曲収録。 60年代末期に激しい分裂状態を起こして百花繚乱の様相を呈したクラシック・ロックの様々なエッセンスを一手に引き受け、モダンロックとして再構築してみせた彼らの驚異的なマルチ・センスをこの1枚でも充分に堪能出来る! ★★★ リーフ REEF ★★★  いつの時代でも流行音楽に見向きもせず、ロックの古き良き時代からの王道路線を行こうとする若手バンドが現れてくるもんじゃ。 このリーフという名のバンドは90年代後期、ブリットポップ最盛期に登場した「ロック王道路線」のバンドであり、レッド・ツェッペリンやローリング・ストーンズの名前が引き合いに出されながら質実剛健な新人として脚光を浴びておった。 同系の賞賛を受けていたブラック・クロウズ、サンダーというバンドとともに、わしは年下のロック・フレンズから随分とススメラレタ覚えがある。 もちろん、当時はスルーしておったがな。 いつの時代でも流行音楽に見向きもせず、ロックの古き良き時代からの王道路線を行こうとする若手バンドが現れてくるもんじゃ。 このリーフという名のバンドは90年代後期、ブリットポップ最盛期に登場した「ロック王道路線」のバンドであり、レッド・ツェッペリンやローリング・ストーンズの名前が引き合いに出されながら質実剛健な新人として脚光を浴びておった。 同系の賞賛を受けていたブラック・クロウズ、サンダーというバンドとともに、わしは年下のロック・フレンズから随分とススメラレタ覚えがある。 もちろん、当時はスルーしておったがな。大体ツェッペリンはツェッペリン、ストーンズはストーンズであり、彼らの幻影を若手に求める事自体が間違っておる!○○的、○○の後継者みたいな言い方は止めろ!!ってのが本音じゃった。 遅ればせながらリーフの魅力に感づき始めたのは、ギミックの少ないストレートなファンキー・ロックンロール路線が徹底された2000年発表の4枚目のアルバム『ゲッタウェイ』。 元々演奏力では「ブリティッシュ・ロック界随一」との評判じゃったけど、わしはプレス側のこの手のザックリテキトー賛美を決して信用せん(笑) だから彼らがシンプル路線になってようやく認めることができた(って上から目線でスンマセン!) もっともデビュー当時の少々作為的なプロデュースが気に障って、サウンドの原型に気が付かなかっただけじゃけどな。 それから過去の作品を遡っていってリーフの真髄に触れることができたってわけじゃ(笑)  ツェッペリン的、ストーンズ的と言うならば、それは意外と幅広い彼らの音楽性じゃろう。 英ロック界随一と言われた演奏力に関しては、あえて過去のビッグバンド演奏を引き合いに出して例えるならば、わしはザ・フーを挙げたい。 もしくは曲によっては70年代のエアロスミスじゃな。 テクノロジーを使う前に目一杯バンドの生演奏でやってみせる。 それで物足りないならテクノロ君の力でも拝借してみっか?!っつった、あくまでも録音技術は助成に過ぎないのじゃ。 またアルバムを重ねる毎にヴォーカルのギャリー・ストリンガーがクラシックなロックシンガー的な唱法を会得していく経緯もいい。 さらにメンバーに突出したテクニシャンやスターキャラがおらんが故に放たれる“超二流”なオーラがクール! ちなみに彼らは、ブリット・ポップ、グランジを含めた「オルタナティブ・ロック」の第一線におったヤツラの中では、もっとも息の長いバンドじゃった。 2003年に一度解散するまで数枚のアルバムを発表しておる。 「オルタナティブ・ロック」の「オルタナティブ」という意味は、「過去に前例のない新しい」じゃけど、シーンで活躍した連中のほとんどは絶対的に崇拝する過去のロックンロール・スターがおったのは紛れもない事実。 中でもリーフは、サウンド的に過去の偉大な前例をもっともシンプル&ストレートなスタイルで激しく内包しておったバンドじゃろう。 (スピリチュアルなスタイルではニルヴァーナだったかもしれん)  あらためて彼らの全盛時代のレビューやネットの書き込みをチェックしてみると、“骨太”“エネルギッシュ”“泥臭い”といった表現が多用されておる。 わしよりもずっと下の世代の方の論評なんじゃろうけど、これはあんまり(笑) だって、わしらは生死の境界線でブチかまさたロックを聴いてきた世代なんで、リーフのサウンドを“骨太”“エネルギッシュ”と呼ぶにはトテモトテモ(笑) しかし前述のクーラ・シェーカーも含めて、一部では「20世紀末にやるような音楽か。 過去の復権でどこまで飯を食おうとしているのか」なんて非難も強かったんだそうじゃが、わしら世代が聞けば十分に「新しいロック」じゃよ(笑) なんつったって、楽器の音色が80年代以前のロックとまるで違う。 またスタジオ録音を聴いておると、酒、○ラッグ、○ックスの匂い、っつうか演奏者の生活臭が漂ってこない(笑) そう感じた時点で、わしら世代にとってクーラ・シェーカーもリーフも新しいロックなのじゃ。 時代の推移とともに楽器の進化もあるわけで音色が違って当然なんじゃけど、ここがまずオールドロックファンが新世代のロックに馴染めるかどうかのキーポイントじゃな。 更にヘルシーでプロフェッショナルな姿勢でのレコーディング・サウンドはどこか気恥ずかしく聞こえてしまって真正面から向かうことがはばかられてしまう。 オジサン、オジイサンのロックフリークが新し目のロックを受け入れられない理由は、こんなトコなんじゃねーのかな! ところが、この二つの壁をわしから取っ払ってくれたのが、クーラ・シェーカーとリーフの真摯なロックである!と強調させて頂こう。 なおリーフは2010年の再結成以降、大規模なロックフェスには頻繁に出演しとるが、肝心の新作アルバムは発表しておらん。 ところが本年において、ゴスペル調の新曲「ハウ・アイ・ゴット・オーバー」を発表して、往年のファンを唖然とさせておる。お遊びなのか、新境地なのか!? “知ったか”かましておる様に諸君が読めてしまったのであれば、それはそれは申し訳ない。 1990年代以降のオルタナティブ・ロックに真正面から取り組めるようになってたかだか3〜4年なので、紹介文、評論の書き方の学習が足りておらんってことで、どうかお許し下され。 しかし、この度ご紹介した3バンドのサウンドは毎日わしのアタマん中で鳴っており、単なる「興味」「好奇心」を越えた「純粋な嗜好」に発展しつつあることは事実じゃ。 「勲章欲しい」「爵位欲しい」「金欲しい」のオールドロッカーの「年金集め作品」よりも遥かにわしにとってリアルなんじゃ。 次回も「オルタナティブ・ロックを見直そう!」の続編をやらせて頂く予定なので、何卒お付き合いのほどを! |

| GO TO TOP |