NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN VOL.154

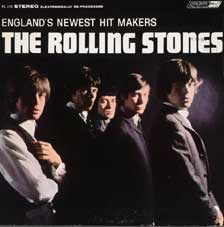

今回は継続中の「ロック・オリジナル・ファッション〜」とも、フィフティーズ的話題からも離れて、久し振りに旬のネタらしきものをテーマにしてみたい。 いちロックファンとして、2012年には決して無視出来ない話題がいよいよ本格的になってきおったからじゃ。 「ローリング・ストーンズ結成50周年」じゃよ。 10〜11月には「ヒストリーDVD大全集」とか「大写真集」とか「NEWベスト盤」らが発売予定であり、その収録内容に関して流言飛語が乱れ飛び、またツアーが始まるとか始まらないとか、ミックがツアーに否定的とかキースがヤル気マンマン!とか。 ロック総合商社・ローリング・ストーンズ株式会社、いよいよ営業再開じゃな! 今回は継続中の「ロック・オリジナル・ファッション〜」とも、フィフティーズ的話題からも離れて、久し振りに旬のネタらしきものをテーマにしてみたい。 いちロックファンとして、2012年には決して無視出来ない話題がいよいよ本格的になってきおったからじゃ。 「ローリング・ストーンズ結成50周年」じゃよ。 10〜11月には「ヒストリーDVD大全集」とか「大写真集」とか「NEWベスト盤」らが発売予定であり、その収録内容に関して流言飛語が乱れ飛び、またツアーが始まるとか始まらないとか、ミックがツアーに否定的とかキースがヤル気マンマン!とか。 ロック総合商社・ローリング・ストーンズ株式会社、いよいよ営業再開じゃな!わしも今年中にはこの話題を当コーナーで取り上げるつもりでいたが、どうにもテーマが決まらんかった。 というのも、活動歴50年、半世紀じゃ。 エルヴィスの2倍以上ときた。 まあわしの飲酒歴には及ばんものの(んなもんどーでもええ!)、どこをどう切り取り、絞り上げて書けば、フィフティーズ・ファンの諸君にストーンズの魅力の一端を伝えることができるか見当が付かなかったんじゃよ。 本格的な活動再開は迫っておるし、何とかせねば!ということで、タリナイおつむを絞って考えた挙句、ストーンズの結成者であり、初期のリーダーであったブライアン・ジョーンズに光を当てながら、ストーンズの魅力の一部をお伝えすることにした。 時期的にもっともフィフティーズに近い頃のストーンズに触れることでもあり、またブライアンはストーンズの中で飛びぬけてファッショナブルなヤツだったからじゃ。 この度The-Kingは、イタリアン・カラーシャツにおいて「アーガイル」なるイギリス伝統のタータン・パターンとアメリカン・フィフティーズ・ファッションとの融合作品を新作として発表しよった。 こうした異文化同士がクロスする斬新なファッションをいち早くサラリとキメるセンスも、ストーンズの中ではブライアンがピカイチ!じゃったこともあるな! 思えば、ストーンズ50年の歴史の中でブライアンが在籍していたのは、最初のわずか7年間強じゃ。 皮肉にも1960年代にストーンズの知名度が大きくなるにつれ、ブライアンの一般的な存在感は薄れていったもんじゃ。 その挙句、自ら結成したバンドを追い出されて間もない1969年7月3日に亡くなってしもうた。 また1970年以降、ストーンズの世界的なビッグバンドとしての絶対的な地位が  強固になればなるほど、ブライアンはロックファンの記憶の片隅へと押しやられていってしもうた。 もはや居なかったも同然の扱いになっていったのじゃ。 ストーンズの快進撃は、ブライアンの幻影を振り払うための儀式の様じゃったなあ〜。 強固になればなるほど、ブライアンはロックファンの記憶の片隅へと押しやられていってしもうた。 もはや居なかったも同然の扱いになっていったのじゃ。 ストーンズの快進撃は、ブライアンの幻影を振り払うための儀式の様じゃったなあ〜。わしはストーンズの歴史本を何十冊と読んだが、中にはブライアンを「重要だったセッション・ミュージシャン」程度にしか扱っていない物も少なくはない。 それだけに、来るべき「50周年企画」の中でもブライアンの扱い方に対してもあんまり期待はしておらん。 しかしながら、ストーンズのパーソナリティの揺るぎない骨格を作った最初のリーダーとしてのブライアンの再評価を、わしは心のどこかで望んでおる。 それはわし自身がストーンズの中ではブライアンにもっとも魅力を感じていたからじゃ。 ブライアンこそが、1960年代初頭のロックシーンの中では、スターとして、ロッカーとして、プレイヤーとして、すべての面において完成された唯一の存在の様に映っていたからであり、しかも見た目や理屈以上に、亡霊のようにまとわりついて離れない魔力を放っていたロッカーだからじゃ! ローリング・ストーンズ結成50周年に寄せて〜 バンドの創始者ブライアン・ジョーンズ。 ブルースに葬られた、その儚くも強烈な個性を偲ぶ ■ あえて“アンチ・アイドル”“アンチ・フィフティーズ”路線を提唱した反逆児 ■ |

ビートルズを皮切りにして1960年代初頭に続々とデビューしたブリティッシュ・ロック勢のほとんどは、アメリカン・フィフティーズ・サウンドに多大なる影響を受けてシーンに飛び出してきた。 彼らにとってエルヴィス、コクラン、ヴィンセントらはイエス・キリスト様以上の存在だったことは明白じゃ。 ローリング・ストーンズにとってもそれは同じ事なんじゃが、彼らが他のバンドと一線を画しておったのは、目指したサウンドが60年代的展開のフィフテ―ズ・ロックではなくて、白人の演奏する本格的な「ブルース」や「R&B」だったことじゃ。 憧れのエルヴィスらの音楽というよりも、その根底にあった音楽の方をストーンズは目指しておったのじゃ。 それだけに、バンドの“あり方”がストーンズだけは違った。 フィフティーズ・ロックバンドの基本スタイルはヴォーカル&バックバンドであり、ヴォーカルを盛り上げる事がバンドの仕事じゃった。 そのスタイルは60年代にも受け継がれていったが、ストーンズの場合はメンバー全員の演奏がもっと有機的に繋がっており、時にはヴォーカルよりもバンド演奏が前面に出てくるようなスタイルじゃった。 強烈な「ブルース」「R&B」嗜好。 そしてバンド・サウンドの追及。 これらを全て指揮していたのがブライアン・ジョーンズだったのじゃ。 アンドリュー・ルーグオールダムというビートルズを手がけた経緯のあるマネージャーは、デビュー前のストーンズにマネージメントを申し出てきた時にこう言ったそうじゃ。 「オマエラを第二のビートルズにしてやるぜ!」 しかし、 そこでリーダーのブライアンは敢然と言い放った。 「ビートルズなんかになる気はねえよ、失せろ!」。 そこでアンドリューは咄嗟に閃いた。 「ビートルズがキリストなら、オマエラはアンチ・キリスト(悪魔)でいこう!」。 ストーンズが反ビートルズ路線として売り出されたきっかけは、まさにブライアン・ジョーンズのブルース愛から生まれたんじゃよ。 誰もが、アメリカン・フィフティーズ・ロックの幻想が抜け切っていない時に、自らの嗜好とはいえ、まったく新しいバンド展開を示唆してみせたブライアン。 「アンチ・キリスト」というか、当時唯一の「アンチ・フィフティーズ路線」だったと言ってもいいじゃろう。 ■ “おたく”であり無頼派 ■ ストーンズの連中ってのは、一般的なイメージとは異なって、元々はそれなりに裕福な家庭の出身者じゃ。 親の職業を挙げて説明するのは避けるが、彼らが当時イギリスで入手困難じゃったアメリカ盤のブルースのレコードをティーンエージャーの頃から持っていた事実でも分かる。 今風の言葉で言えば「ブルースおたく」だったのじゃ。 幼馴染だったミック・ジャガーとキース・リチャーズがハイスクール時代に再会した時、ミックが米盤のブルースのレコードを持っていて、それにキースが素早く反応したというエピソードは有名じゃ。 その「ブルースおたく」の中でも、ブライアンはスペシャルなおたく君であり、1930年代にアメリカでひっそりと製作されていたロバート・ジョンソンやブライド・レイモンド・ジェファーソンのレコードまで持っておった。  そしてミックやキースはビックラギョーテンしながらブライアンのレコードを聞き、ブルースの手ほどきを受けたのじゃ。 キースにブルース・ギターを、ミックにブルース・ハープを仕込んだのは紛れも無くブライアンだったのじゃ。 そしてミックやキースはビックラギョーテンしながらブライアンのレコードを聞き、ブルースの手ほどきを受けたのじゃ。 キースにブルース・ギターを、ミックにブルース・ハープを仕込んだのは紛れも無くブライアンだったのじゃ。色々と調べたんじゃが、1950〜60年代初頭、ストーンズのメンバーの少年期のイギリスにおいて、1930年代にアメリカで製作されていたレコードを入手出来たのは奇跡に近い。 ありえん話じゃ。 本国アメリカでさえ廃盤同然の時期じゃぞ。 どうやってブライアンは入手したんじゃろうか・・・。ここら辺、誰も取材しとらんな〜。 わしならブライアンの親兄弟あたりに聞いちゃうがな! まあ“おたく”とはいえ、ブライアンは決して“ヒッキー”ではなかった。 なんせ高校生時代に14歳の女の子を妊娠させちゃったらしいからな。 ジェリー・リー・ルイス真っ青!のルール違反!! それで地元に居られなくなると、北欧を放浪してヤ○マクッタという確かな武勇伝も残っておる。 感性も精神も、かなりぶっ飛んだガキであったことは間違いない。 ■ 元祖“宇宙人”“不思議クン”ルックス ■

さて、ロックスターには不可欠のヴィジュアルじゃが、ブライアンはストーンズの中で唯一のイケメンじゃった。 とは言え、ハリウッド男優の様に大衆受けするグッド・ルッキングでもなく、エルヴィスやコクランの様によりダイレクトにセクシャリティーをアピールするタイプでもなかった。 いわばヨーロッパ映画に登場するような、ミステリアスで中性的な美男子じゃ。 60年代のイギリスのロックシーンを見てもブライアン・タイプの美男子は皆無じゃな。 いい子ちゃんのビートルズに対してワルに仕立て上げられたストーンズじゃが、ブライアンは浮世離れした宇宙人の様な容姿で女性ファンを魅了しておった。 アメリカではステージのフロントに立つミックに人気が集中したが、ヨーロッパでは断然ブライアンが人気者じゃったとか。 ドイツ人女優としてヨーロッパのカルト映画界のヒロインじゃったアニタ・パレンバーグが“ブライアン狩り”に自ら計画的に出向いたエピソードは、ヨーロッパでのブライアンの人気を証明しておるな。 またアニタのファンだったミックは「どうしてオレじゃねーんだよ!」と激しく嫉妬したってのも有名じゃな。  更にブライアンは自らのアピールの仕方も知っていた。 元々誰もが羨む金髪の持ち主じゃ。 そいつを両目が見えるか見えないかの微妙な位置で前髪を切り揃えたマッシュルームカットの威力は絶大じゃった! マッシュルームカットはビートルズのスタイルじゃが、「同じ事をやったって、オレとヤツラじゃレベルが違うぜ!」って少々屈折した自己アピールだったに違いない。 またジャケ写においても、誰もがスーツを着こなすのが精一杯なのに、一人だけジャケットを脱いだシャツ&ベストで降臨。 また皆イキガッタ視線を強調しようとする中で、一人座ってポーズをキメるなど、小憎らしいばかりのドヤ顔演技をしとる。 まだまだスターとしての振舞い方、アピールの仕方のフォーマットが存在しない時代にしては、彼は一人だけ別次元の演技が出来ていたわけだ。 「オマエのは演技ダア〜」などと意地悪なツッコミをされないだけの域に達していたのじゃ。 ■ 完全開花することなく散ったブルース・ギタリスト ■  ギタリストとしてのブライアンの力量に関して、正鵠を射た記述には出くわしたことがない。 センスとフィーリングで成立する黒人ブルース・ギターのコピーの域を出る前に彼は死んでしもうたからじゃろう。 まだまだソロギタリストが求められる時代でもなく、ストーンズ自体もソロギタリストなんぞは必要のないバンドだったこともあるな。 ただし、そうした時代背景や活動環境を考慮することなく、ブライアンを「コピーしか出来なかったブルース・ピュアリスト(純粋主義者)」って決め付けておる評論家が実に多いが、それはいかがなものか。 大体ブルースをやる者を20〜30歳代の段階で評価すること自体がおかしいのじゃ。 偉大なる先人のコピーが出来るだけでも十分に突出しておるのじゃ。 ことギタリストとしての腕前においては、ブライアンをロックの枠の中で語ってはならんのじゃ。 ひとつだけブライアンのギタリストとしての功績を紹介しておこう。 聴衆の熱狂とは別に、ミュージシャン仲間の間でブームを形成するほどの影響力があったことじゃ。 そう、ブリティッシュ・ホワイト・ブルースのブームじゃ。 ストーンズのデビュー以前から、ロンドン・ミュージックシーンの地下では、アレクシス・コーナー、ジョン・メイオールなる者が中心となって、密かにブルース愛好者たちが増えつつあった。 それはまだまだ愛好会のレベルのオハナシじゃが、ブライアンが華々しくブルースを演奏したことによって、ロンドンにホワイト・ブルース・ブームが生まれ、エリック・クラプトン、ミック・テイラー(後にストーンズに参加)、ピーター・グリーンらロック史に名を残す優秀なギタリストたちがデビューすることになるのじゃ。 この点に関してはブライアンのロック史上における功績は絶大と言えるじゃろう。 ブライアン・ジョーンズのプレイこそが、黒人ブルースをメジャーな存在へと導いたのであ〜る。 余談ながら、ブライアンのプレイヤーとしての力量を証明する事実がもうひとつ。 これは既に有名過ぎるオハナシじゃが、楽器の演奏に関しては、何でもござれ!の脅威のマルチプレイヤーだったことじゃ。 ギター、各種リュート、シタールの弦楽器はもとより、鍵盤楽器(ピアノ、オルガン等)や吹奏楽器(ハープ、フルート、サックス、リコーダー等)に至るまで、縦横無尽に多彩な楽器のプレイが可能じゃった。 これは決して伝説ではのうて、ストーンズのレコーディングの中で聞くことが出来るし、残された映像でも確認することが出来るのじゃ。 ところで、音楽家としてこれほどまでにずば抜けた才能の持ち主だったブライアンじゃが、唯一作詞作曲能力が乏しかったが故に、リーダーシップをミック&キースに奪われてしもうたってのが長らく定説になっておるが、これは疑わしい!とわしはにらんでおる。 でもこの点を追求すると、このコラムが到底終わらなくなるので、また機会を改めて述べることにする。 ■ Wild wild horses, You could't drug me away. 〜野生の馬よ。 さしものオマエも、オレを道づれには出来なかった〜 ■  ブライアン・ジョーンズのパーソナリティに関して4つのポイントに絞って好意的に書いてはみたものの、既に出版されておる書籍においては、ブライアンの人間性に対する記述はあまりにもヒドイ。 超自己中心的、救いがたい分裂症、度を越した目立ちたがり屋、破滅的なドラッグ中毒者等など、絵に描いた様な昔の退廃的ロックスターじゃ。 まあ、それはさておき、2005年に映画「ストーンズから消えた男」によって、ブライアンの謎めいた死の真相が映像作品として発表されておる。 これは死の直前にブライアンの周辺に居た人物たちの数々の証言をもとに製作された、ほとんどドキュメンタリーといってもいい作品じゃ。 実は身近な者による怨恨による他殺だったという事実や、当時のブライアンの生活状況やストーンズでの立場などが詳らかにされとるが、わしはまったく別の部分に興味を惹かれた。 この作品はブライアンの死の直前の日常生活がストーリーの大半を占めており、効果音としてブルースやオールドロックンロールのカヴァーが頻繁に挿入されておる。 特にブライアンが敬愛していたロバート・ジョンソンのナンバーは何度も使われ、そのタイミングが実にいい。 ブライアンにとってこのキング・オブ・ブルースのサウンドそのものが日常であり、ブルースが奏でる死生観そのままの日々を送っておったんじゃなあ〜と納得した。 しからば、ひととき栄光をつかんだものの、同僚(ミック)に主導権を奪われ、更に惚れた女も同僚(キース)に寝取られ、ついにはバンドを追い出されて命を落とした生涯も致し方ないと思えるな。 ロバート・ジョンソンの歌詞の中には、「朝起きたらブルースが横で寝ていた」とか「地獄の猟犬がオレを追いかけてくる」といった超然としたフレーズがよくあるが、それこそがブライアンの生そのものだったのじゃろう。 ブルースの世界は限りなく深く、そして罪深い。 その黒過ぎる負のスピリットを最初に体現した白人ロッカーがブライアン・ジョーンズじゃった、と言えば少しはこの人の真実をご紹介したことになるじゃろうな。 そして、こうした悪魔に憑かれてしまった人物の人間性を、一般的良識でもってアーダコーダ言うのはあまりにも非礼というものじゃ。 エルヴィスだって、ビートルズだって、ミック&キースだって、みんなブルースが大好きじゃ。 大好き  だからこそ、それを自分なりに踏み越えていこうしたから、その先のロッカーとしての新しい成功があった。 しかしブライアンはブルースに殉じて終わったようなものじゃ。 明らかに別の可能性があったにもかかわらず、じゃ。 だからこそ、それを自分なりに踏み越えていこうしたから、その先のロッカーとしての新しい成功があった。 しかしブライアンはブルースに殉じて終わったようなものじゃ。 明らかに別の可能性があったにもかかわらず、じゃ。 わしや諸君は、フィフティーズ・ロックの永続性とThe-Kingの絶えまない活動によって、ロックとロック・ファッションをこの先もずっとも楽しんでいけるじゃろう。 これは何て幸せなことじゃろう! でもな、ロックの歴史の中では、フィフティーズ・ロックの大きな恩恵を受けながらも、ロックと不幸な関わり方をしてしまったブライアン・ジョーンズの様なヤツがいたことも、出来れば覚えておいてほしい。 上記中見出しのフレーズ「Willd horses〜」は、ミックかキースかが、ヤク中になってしまった自分の女に捧げたバラード(曲名「Wild Horses」)の一節じゃが、わしはブライアンに語りかけられているように思えてならん・・・。 おっと、わしとしては珍しく湿っぽい〆になってもうたが、まっ、たまにはノーテンキ・ロック・ジジイの風評が少々くつがえる事になるじゃろう 誰も言うてくれん事は自分から言うしかない世の中じゃもんな! そして、七鉄は今日も「一生懸命営業中」じゃ!? 「ウルサイ! 黙って仕事しろ!」(by The-Kingのボス) |

|

七鉄の酔眼雑記 〜おじいちゃんの若い頃のロッカーはスゴカッタんじゃぞ! ローリング・ストーンズ結成50周年に際して、熱心なストーンズ・ファンでさえ、既に忘却の彼方にあるグループ創始者のブライアン・ジョーンズを取り上げたが、この悲劇の男の生涯とロッカーとしてのキャリアに興味を持って下さるお方が一人でも生まれることを望むばかりじゃ。 ところで、若い諸君もいずれは「昔のロッカーは凄かった!」って孫に言い伝える時が来ることじゃろう。 このわしも、もしも早々と結婚していたら、そろそろ孫の一人ぐらいはいてもおかしくない歳が近づいてきており、実際に孫がいたら、マゴマゴしながらも間違いなくそう言うじゃろうな。 スピードガンの無い時代に活躍した剛速球投手を、数字ではなくて美辞麗句でもって語り継ごうとする様なもんじゃ。 人は誰しも、自ら伝説を作り出す事はできなくても、伝説の存在した時代に生きたことを誇りにしたいものなのじゃ。 さて、本文でも取り上げたが、映画「ストーンズから消えた男」じゃが、ブライアン・ジョーンズの死後36年目にして、ようやく彼の死の真相を暴いてみせた作品じゃ。 ドラッグ中毒死ではなくて、実は他殺であったことは、熱心なファンの間では早くから噂されておったから、わしも公開当時は「何を今さら!」って気分じゃった。 問題なのは、何故真相が明かされるまでに36年もの、かくも長き歳月がかかったのか?ってことじゃ。 ブライアン・ジョーンズをはじめとして、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリスン。 示し合わせたかのように次々と逝ってしまった彼らの死には、例外なく「謎」が残った。 そして、その謎は決して解明、公表されることはなく、いわば公然と放置されてきたもんじゃ。 これは彼らの死の真実以上に「謎」じゃった。 何故なんじゃろうか。 それは一重に、彼らが危険過ぎる存在だったからなのじゃ。 彼らは世の中の調和を乱す不届きモノであり、もしも年頃の娘さんが彼らの名を口にしたならば、お父さん、お母さんから家に閉じ込められてしまったじゃろう。 彼らはそんなトンデモネー存在だったのじゃ。 だから、世の治安を守る立場にある者たち、いわゆる「当局」は、彼らの死をいわば当然の結果、見せしめとして、一切の同情が差し込まれないようにその死因すらも明らかにしなかったと言えるじゃろう。 いやはや、これ以上に凄いロッカーっておるかいのお? どんな極悪人ですら、死んでしまえば誰かの心の中に同情、憐れみの念は生まれてきて、世論の色合いも多少なりとも変わってくるというのに、彼らはそんなささやかな「恩赦」すらも許されざる者として、死の真相すら隠ぺいされてきたのじゃ。 ヒドイ話じゃ。 ロックと呼ばれる音楽から“危うさ”が消えて久しい。 ロックは既に形骸化された(表面だけそれっぽいが中身ゼロ)ツマンナイ音楽になってしまっとるなあ〜。 でもこれもロックの歴史のワンシーンだと割り切るしかなさそうじゃな。 待とう、再び「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」が来るまで。 そん時に自分が生きておるかどうかは知ったこっちゃあねえが、準備だけは怠ることのないように余生を過ごしたいと思うとる。 でも実際に孫ができてだな、そいつがロックに興味を示す年齢になったら、ブライアン・ジョーンズやジミ・ヘンドリックスのオハナシをするじゃろうか。 なんか自信がなくなってきたゾ。 そう考えると、やっぱり彼らはトテツモナイ存在だったってことが分かるな。 ではでは、今宵はこの辺で。 GO TO TOP |