NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN VOL.144

NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN VOL.144

春が来た!って実感するのお〜♪ 空は澄み渡り、陽光は優しく、花は咲き誇り・・・ってそれは有難いが、それだけではない。 The-King新作イタリアンカラーシャツ6連発じゃあ〜。 あの艶やかな装い、タマリマセン! 4月の季語には、桜、タンポポ、モンシロチョウ、かげろうなんかが使われるが、我らがロッカーには本年4〜5月の季語は「イタリアンカラーシャツ」じゃ! まさに温故知新、旧きを温めて新しきを知る!を地で行く傑作じゃわい。 よし、わしもロックの歴史へ熱く、深〜い切り込みをやるぞ! 春が来た!って実感するのお〜♪ 空は澄み渡り、陽光は優しく、花は咲き誇り・・・ってそれは有難いが、それだけではない。 The-King新作イタリアンカラーシャツ6連発じゃあ〜。 あの艶やかな装い、タマリマセン! 4月の季語には、桜、タンポポ、モンシロチョウ、かげろうなんかが使われるが、我らがロッカーには本年4〜5月の季語は「イタリアンカラーシャツ」じゃ! まさに温故知新、旧きを温めて新しきを知る!を地で行く傑作じゃわい。 よし、わしもロックの歴史へ熱く、深〜い切り込みをやるぞ!さて前回はわしの推薦する「ロック殿堂入りノミネートリスト第一弾」として、ロック界と深い関係のあったファッションデザイナーたちをご紹介した。 今後この「ロック殿堂入りノミネートリスト」はシリーズとして不定期に続けていきたいと思うておるところじゃが、まずは間髪入れずに第2弾をかますんで、どうかお付き合い頂きたい。 今回はロックのレコードの需要拡大に貢献したLPレコード・ジャケットのデザイナーとフォトグラファー(カメラマン)を一組づつご紹介することにするぞ。 ロックの歴史のスタートをエルヴィスのメジャーデビューの1956年とすれば、今年はゴロ合わせでもないが、56年目になるな。 振り返ってみればそのロック56年間の歴史の中で、LPレコードが活躍したのは1960年代末期から1980年代中盤までの、たったの20年弱じゃ。 じゃがそのわずかな期間の内でLPレコードのデザインはまさに百花繚乱時代を謳歌することになり、ロックのLPレコードは実質的に「レコード盤&ジャケット」という音楽史上初の複合商品として成立しておったのじゃ。 そのLPレコードが姿を消した時、何が寂しかったかって、新しく買ってきたレコードのジャケット鑑賞時間が日常からすっぽりと消えてしまったことじゃ。 LPレコード時代を体験した者にしたら、CDのジャケットはなんだか包装紙レベルに留まっておる頼りない感じがどうしても拭いきれんな  。 それにダウンロードでも音源が入手できる現代においては、もはやアルバム・ジャケットの存在意義はますます希薄になってきておる。 LPレコード時代は本当に遠い過去になってしもうたもんじゃ。 。 それにダウンロードでも音源が入手できる現代においては、もはやアルバム・ジャケットの存在意義はますます希薄になってきておる。 LPレコード時代は本当に遠い過去になってしもうたもんじゃ。じゃがロックビジネスが世の中に定着し、ロックという音楽が市民権を得る為にはLPレコードジャケットは無くてはならない歴史的アイテムだったことを決して忘れてはいかん! 素晴らしいデザインの数々があったからこそ、ロックはひとつの文化として根付くことになったのじゃ。 そしてLPジャケットを単なるパッケージ以上の、いわば芸術作品の域にまで高めたジャケット・デザイナー、ジャケット・フォトグラファーもまた、「ロックの殿堂入り」をして然るべきなのじゃ。 (写真は、上からヒプノシスのデザイン「聖なる館/レッド・ツェッペリン」、ヘンリー・ディルツ撮影「モリソン・ホテル/ドアーズ」) ロック殿堂入りノミネート・リスト第二弾! LPジャケットに新たなる生命を吹き込んだ 偉大なるアルバム・ジャケット・デザイナー&フォトグラファーたち |

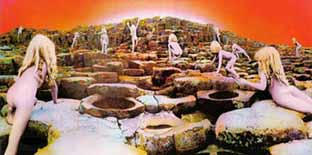

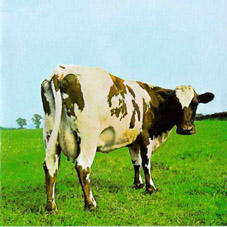

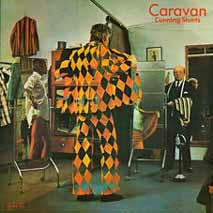

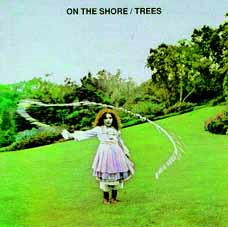

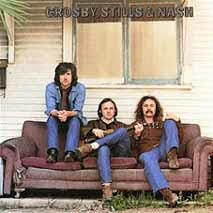

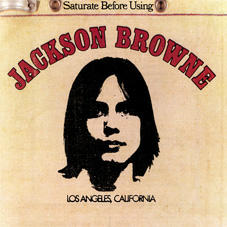

| ■ ヒプノシス ■ 〜ロック・サウンドの魅力を視覚化してみせた、歴史的天才デザイナー集団  ロックがシングル盤からLPレコード中心の時代を迎えるのとほぼ同時に、ブリティッシュ・ロック界は二大勢力「ハードロック派」「プログレ派」に大別されていくんじゃが、この両極端の流派のどちらのバンドにおいても引っ張りだこだったジャケット・デザイン・グループ、それがヒプノシスじゃ。 ヒプノシス登場以前のLPジャケットは、バンドメンバーのショットを主体としてデザインされるパターンが当たり前じゃったが、彼らの名を一躍高めたのは、担当したアルバムの音世界をデザインによって表現する画期的な方法じゃった。 しかも写実主義的、象徴主義的、パロディ的、拡大解釈的、暗示的等など、そのパターンは多彩を極めたのじゃ。 見ている者が「これは一体何じゃ?」と深く考えさせられるデザインばかり。 中には目を覆いたくなるようなグロテスクなものや、バンドロゴだけをフューチャーした一見シンプルなものもあったが、どれもこれもインパクトは強烈じゃった。 またデザインをより活かすために、ジャケットの紙質まで拘ったものもあったな。 凡庸な  デザインなど、まず無かったと記憶しておる。 まさにLPジャケットを芸術作品の域にまで格上げしたのがヒプノシスだったのじゃ。 デザインなど、まず無かったと記憶しておる。 まさにLPジャケットを芸術作品の域にまで格上げしたのがヒプノシスだったのじゃ。ヒプノシスが先導したアート・ジャケ  ット時代において、もうひとつのジャケット・ブームがあった。それは「アイディア・ジャケット」というものじゃ。 缶入りや箱入り、新聞の形態模写型、多面体型、セロハンの透視性や穴を利用した二重構造型、ジャケットの一辺や四隅を特殊な形にカットした物など、多くのロッカー(もしくは広報担当)は他のアルバムとの差別化を図るべく、ジャケットひとつに必死に知恵を絞っておったもんじゃ。 じゃがヒプノシスはこうした小細工を使用することはほとんど無く、純粋にデザイン力で勝負しておったもんじゃ。 ット時代において、もうひとつのジャケット・ブームがあった。それは「アイディア・ジャケット」というものじゃ。 缶入りや箱入り、新聞の形態模写型、多面体型、セロハンの透視性や穴を利用した二重構造型、ジャケットの一辺や四隅を特殊な形にカットした物など、多くのロッカー(もしくは広報担当)は他のアルバムとの差別化を図るべく、ジャケットひとつに必死に知恵を絞っておったもんじゃ。 じゃがヒプノシスはこうした小細工を使用することはほとんど無く、純粋にデザイン力で勝負しておったもんじゃ。 ヒプノシスがデザインを担当したジャケットの数は、恐らく200〜300枚は下らないじゃろう。 驚くのは、これだけの枚数のデザインを担当しておきながら、グループメンバーはストーム・ソーガソン、オーブリー・パウエルのたったの2人! よくもまあ2人で、あれ  だけ独創的で多彩なデザインを大量に生み出せたものだと、感服するしかないわな〜。 (78年からはもう一人加わったらしい) しかしデザインするのは不思議とイギリスのバンドが多く、当時はわしも疑問に思ったが、「実はたった2人しかいなかった」と知った時、そりゃ〜アメリカまでは無理じゃな、と納得したもんじゃった。 だけ独創的で多彩なデザインを大量に生み出せたものだと、感服するしかないわな〜。 (78年からはもう一人加わったらしい) しかしデザインするのは不思議とイギリスのバンドが多く、当時はわしも疑問に思ったが、「実はたった2人しかいなかった」と知った時、そりゃ〜アメリカまでは無理じゃな、と納得したもんじゃった。よく優秀なプロデューサーやエンジニアを「○人目の●●(バンド名)」とか言うが、ヒプノシスがジャケットデザインを担当したアルバムにおいては彼らはまさしく「  ○人目の●●」だったのじゃ。 少なくともレコードの売り上げにおいてプラスアルファ以上の効果を間違いなくもたらしておった。 ○人目の●●」だったのじゃ。 少なくともレコードの売り上げにおいてプラスアルファ以上の効果を間違いなくもたらしておった。しかしながら「ヒプノシス効果」は、あくまでもメディアがLPジャケットの場合なのじゃ。 30センチ四方のサイズ(ダブルジャケットなら30×60センチ)でこそ、彼らのデザインが冴え渡ってくるのじゃ。 彼らもまたそれを充分に自覚していたようであり、CD時代を迎えた1983年にひっそりと解散しておる。 2007年に彼らの作品集が出版されたが、そのタイトルは「For the Love of Vinyl: The Album Art of Hipgnosis」じゃった。 “LP”でも“Record”でもなく、あえて“Vinyl”(ビニール)という言葉を使用したセンスに、ヒプノシスが生きた時代への愛情、そしてヒプノシスのプライドの在り処を感じてしもうたな。 (写真は、上から「原子心母/ピンク・フロイド」「ロッキン・コンチェルト/キャラヴァン」「オン・ザ・ショア/トゥリーズ」「ファイブ・ブリッジズ/ナイス」「バッド・カンパニー/ファースト」「作品集For the Love of Viny」) ■ ヘンリー・ディルツ ■ 〜ロッカーの本質を知り抜いた、元祖ロックンロール・フォトグラファー  ブリティッシュ・ロックのジャケットがヒプノシスによって万華鏡の様相を呈していた頃、アメリカン・ロック界のジャケットは古くからの写真至上主義を貫いておった。 アイディアを駆使するよりも、一発勝負!ってワケでもないじゃろうが、音楽的に複雑化の一途を辿っていくブリティッシュ勢とは正反対に、伝統音楽から純粋培養したシンプルで内省的なサウンドへ走ったアメリカ勢にとっては、凝りまくりのジャケット・デザインはそぐわなかったということじゃろう。 そこでジャケット・デザインのために白羽の矢が立ったのは優れたフォトグラファー(カメラマン)じゃ。 その中でも、表ジャケットのショット約300点、ジャケット内で使用された点数700点という膨大な数の作品を提供したフォトグラファーがヘンリー・ディルツじゃ。(簡単なプロフはVol.138でご紹介済みじゃ) ウッドストックやモンタレー・ポップ・フェスティバルの公式カメラマンに抜擢された後、ドアーズの作品「モリソン・ホテル」のジャケット撮影で一気に知名度を上げたのじゃ。  ヘンリーのショットは、LPジャケットのみならず、アメリカの音楽雑誌を四六時中賑わしていただけに、ジャケ写撮影者というよりも、優れたオフショットを数多く残した私生活随行カメラマンの様な評価がアメリカでは強いようじゃ。 そこでジャケ写とオフショットとを併せて総合的にヘンリーの作品を検証した場合、被写体であるロッカーから“つっ ヘンリーのショットは、LPジャケットのみならず、アメリカの音楽雑誌を四六時中賑わしていただけに、ジャケ写撮影者というよりも、優れたオフショットを数多く残した私生活随行カメラマンの様な評価がアメリカでは強いようじゃ。 そこでジャケ写とオフショットとを併せて総合的にヘンリーの作品を検証した場合、被写体であるロッカーから“つっ ぱり”をとっぱらった、いわば“素の部分”を引き出しておるショットが多いことが分かるのじゃ。 ぱり”をとっぱらった、いわば“素の部分”を引き出しておるショットが多いことが分かるのじゃ。 素の部分などと言うと、緊張感から解放されて200%スーパーリラックスして、一般人と同じような顔つきで立ち振舞っているようなショットと勘違いされてしまうが、そうではない! 本物のアーティスト、本物のロッカーというものは、たとえオフであってもアーティストであり、ロッカーなのじゃ。 そこには我々がまとっている「日常」とか「生活臭」とは別物のそれがあるのじゃ。 彼らだけにしかない「日常」や「生活臭」をとらえることが「素の部分の撮影」というこっちゃ。 そしてそれを捉えることのできる写真家というのは、感性や思考回路が撮影するロッカーと極めて近くなければ不可能であり、ヘンリー・ディルツはそれが出来た数少ないロック・フォトグラファーだったのじゃ。 本来オフショットなるものには、我々ファンの知らない、パブリックイメージとは異なるロッカーの姿があり、非コマーシャル  的なのじゃ。 ヘンリーの作品に映るロッカーの目つき、顔つき、動きもコマーシャル的ではないが、ロッカー本来の「アーティスティック」な部分の“一発撮り”であり、ジャケ写として採用されてもおかしくないだけの完成度を保っておるのじゃ。 的なのじゃ。 ヘンリーの作品に映るロッカーの目つき、顔つき、動きもコマーシャル的ではないが、ロッカー本来の「アーティスティック」な部分の“一発撮り”であり、ジャケ写として採用されてもおかしくないだけの完成度を保っておるのじゃ。 しかしそれは現代だから言えることなのじゃ。 当時は、笑顔無し、ポーズ無し、服装や背景等の決定的ポイントも無しのショットがLPジャケットを飾る時代ではなかっただけに、そこに風穴を開けて、ロック・ジャケットへの新しい美意識、方法論をシーンにもたらしたヘンリー・ディルツは、やはりロック史上でより讃えられて然るべきじゃ。 (写真は、上から「ならず者/イーグルス」「スゥイート・ベイビー・ジェームス/ジェームス・テイラー」「クロスビー・スティルス・ナッシュ・ファースト」「ジャクソン・ブラウン・ファースト」)  ヒプノシスやヘンリー・ディルツのお陰でロック・レコードのジャケット鑑賞はわしの中で完全に日常化しており、まさに美術品や骨董品のごとく隅々までチェックしていたものじゃ。 中にはデザインのクオリティを保つためじゃろうが、アーティスト名や曲目、レコード番号等の印字が一切無いノークレジット・ジャケットもあったのお。 そして、お気に入りのジャケットは額に入れてお部屋のインテリアとしても活躍させたもんじゃ。  まあ余談ではあるが、アート・ジャケットのお陰で、わしは日本盤レコードの「帯」ってのが大嫌いでな。 原題とかサウンド内容とは無関係の大袈裟な日本語タイトルやキャッチコピーは、ジャケットデザインの統一感を損なうこと著しく、しかもデザインの左端を隠してしまう「帯」はレコード購入後ゴミ箱に直行じゃった。 ところがこの帯ってのが、現在では海外の日本盤LPコレクターの間で注目されており、帯の有る無しで価値が全然違ってくるらしいんじゃな。 そして「帯」という日本語は、今や「Obi」という国際語になっとるらしい。 わしにとって無用だった物が・・・まったく、世の中ってえのは何に価値が発生してくるのか分からんもんじゃのお〜。 総じてヒプノシスやヘンリー・ディルツがジャケットを担当することは、そのレコードの品質保障にもなっておった。 実際にこのわしも若かりし時には、音を聞いたこともなければアーティストの名前も知らないのに、ジャケットに彼らの名前のクレジットを見付けただけで買ってしまったことが 何度もあったほどじゃ。 まあ、そういう盲心的なトコは、The-Kingのタグを見ただけで「ぉおっ!」ってコーフンしている現在でもあんまり変わっておらんがな! でもヒプノシスやヘンリー・ディルツに“ハズレ”は極めて少なかったと記憶しとるし、The-Kingに至ってはハズレ一切なしじゃ! The-Kingのタグは、わしや諸君にとって、もはや「信用状」じゃ。 やはり信じる対象が間違っていなければ救われるっつうか、人生を豊かにしてもらえるもんじゃ。 でもそんな幸福を与えてもらえるのも、ロック・アイテムの中ではLPレコードが存在しないから、今はThe-Kingアイテムしかないのお〜。 ボスよ、今までの情熱と調子で、これからもハイ・クオリティ・アイテムを頼むぞ! |

|

七鉄の酔眼雑記 どうもこの2〜3年、休日は真昼間からビール飲んでダラダラと過ごしてしまう習慣が続いておる。 それが“老い”のスピードを加速しているような気分になってきた! そこで一念発起してだな、休日は必ず1〜2時間のウォーキングをすることにしておるのじゃ。 ジョギング(ランニング)ではないぞ。 そんなもんやったら、生き倒れになってしまうからのお〜。(ってシャレにならんが) しかしウォーキングといっても漫然と歩いておるのではなくて、ちょっとした競歩ばりの早足を心がけておる。 お蔭で少々息が上がってくると、忘れかけたスポーツの快感が思い出されてきて、というのは言い過ぎかもしれんが、ひと月以上続いておるので、この習慣は是非とも続けたいと思っておる次第じゃ。 さてそのウォーキングのコースの途中に、川沿いの土手があるのじゃ。 土手といっても立派に整備されておって、綺麗に舗装されたサイクリング・ロードや桜の並木道もある。 すぐ横にはいわゆるリヴァーサイド・マンションとでもいうべき瀟洒な大マンション群がただ今建築中じゃ。 そういえば以前、チラシ広告で入居者募集ってヤツをみたことがあるが、まあわしなんか宝くじ一等賞でも当たらん限りは入居不可能なトコじゃ。 「ほほぉ〜、これがあのリヴァーサイド・マンションか」などと馬鹿ズラこいて見上げながら、桜の咲き誇る並木道をぜえぜえと早足で歩いておるワケじゃ。 今さら人様を羨んだり、ひがんだりする歳でもないわい! 先日のウォーキングでは、この人工的に美しく整備された土手、川が目前まで迫った川っぺりのベンチで一休みしてみた。 天気が抜群に良かったんで、水面で鯉でも跳ねるのを期待してタバコに火をつけようとしたその刹那、事もあろうに強烈なドブ川臭が漂ってきた! よく見てみると、川はドス黒く濁っておって、まず泳ぎたいと思うような川ではないわな。 鯉なんざ生息できるような川ではないわな。 今までは離れた高い位置にある並木道から見ており、川の水面は太陽の光を反射させておったんで、ここまで汚く見えたことはなかったもんじゃ。 う〜ん、近くまで来過ぎて有難くない現実を見てしまったような気がするのお。 これでもリヴァー・サイドか・・・。 まあリヴァー・サイドに違いはないが、なんだかチラシで想起させられたイメージとはかけ離れている気がするぞ・・・。 そこでわしは、タイ国の首都バンコクの超一流ホテル群のある一帯を思い出してしもうた。 バンコクの中央を流れる大河チャオプラヤー川の畔に超一流ホテルがひしめいておる所があるのじゃが、どのホテルも高価な宿泊料なのに、さらにシティー・ビュー(街が見える側)とリヴァー・ビュー(チャオプラヤー川が見える側)との部屋では値段が異なる。 当然リヴァー・ビューの方が高いんじゃが、このチャオプラヤー川っつうのが、絶対に落っこちたくないようなドブの大河であり、悪臭もヒドイ。 こんな川に面していることがなんでセールス・ポイントになるのか不思議じゃった。 何でも最近の河川浄化技術というのは、一般人には計り知れないほどのスピードでレベルアップしておるそうじゃ。 例えば現韓国の大統領様は、首都ソウルの河川を短期間のうちに見事に浄化することでソウル全体のクリーン化を成し遂げたことが国民の支持に繋がったという話を聞いたこともある。 ひょっとしたら、わしのウォーキングコースの中にあるこの川も、何年かかけて浄化計画が進められており、それが建築中の豪華マンションの入居希望者様への大事なお題目なのかもしれんな。 それならチラシ広告でみた○○○○万円という金額も納得・・・つか、わしにそんなことを判断する資格があるわけもない! 人様が何に大金を払うのか、大金を持ったことのないわしには分からんが、そこには「明るい未来」という投資先が確かにあるのじゃろう。 もはや大都会の中で清く澄んだ川を見ることは望むべくもないから、河川浄化技術力もまた投資の対象になるのだろう。 そして、日本の21世紀の“準セレブ”たちが今まさに集おうとしているそのリヴァーサイドを、一人のロックオヤジが老いへの抵抗を胸に秘めてウォーキング!? う〜ん、実にシュールでレア〜な光景じゃあ〜。 この両者が描く構図こそ、日本の21世紀の真実なんじゃないかい!? わしはどこまでも、悲劇、いやいや、喜劇の男なのかもしれんな〜♪ GO TO TOP |