|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.8 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.8 |

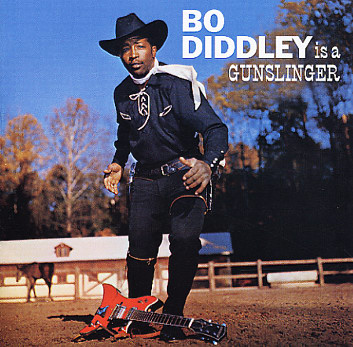

良識ある「ロックの神様」(ボ・ディドリー) ごんぬつぱあ!頑固8鉄です。 ロック音楽のかっこよさは、音楽だけでなく、アーティストのかっこよさ、でもあるのは、THE KINGのファンならみなさんご存じのとおりです。 でも、ファッションや外見だけでなくて、人柄もずいぶん大きな要素なのではないでしょうか? さて、今、どんな人が流行っているのか、わたくし、具体的に知りませんが、ロック・ミュージシャンって、昔から全然変わらないんだなあ、と思うことがしばしばです。洋の東西、プロ、アマを問いません。 ファッションも髪の毛の長さも歌詞も曲もさまざまですが、エレクトリック・ギターを低く構えて、挑発的にステージを動き回りながら、シンプルでブルージーなコード弾きで爆音を鳴り響かせる、というパターンですね。 それは、わたくしが10代だった70年代に流行ったレッド・ツェッペリンもディープ・パープルもそうでしたし、今の人たちも同じ。 そしてまた、ツェッペリン当時の人たちも、60年代のローリング・ストーンズと同じ。じゃあ、ストーンズは? どこが一番本流の出発点だったのか? というと、それは間違いなく、50年代中期のボ・ディドリーです。 ディドリーは本名をエラス・マクダニエルという男で、地元シカゴの、マディ・ウォーターズやエルモア・ジェイムズといった、エレクトリック・ブルーズの先駆者たちがいたチェス・レコードから風変わりなブルーズマンとしてデビューしました。 その当時の、残っている映像を見る限り、ド派手なアクションと爆裂ギターは、明らかに今日見られる「ロックミュージシャン」のパターンそのままです。1955年のことです。 この人自身ははじめから、そうだったし、それ以後も、全然かわっていないわけです。(現在は残念ながら病気療養中)。「ボ・ディドリーこそが、真のロックのオリジネイター(元祖)だ」、とよく言われるのはそんなわけからなのです。  この人がやったことは極めてシンプルなことです。「PAが未発達だった50年代当時、ギターを、リバーブやディレイ回路などを組み込んだ特注のエレクトリックに改造し、それを駆使して、ギミック満載の演奏をし、独特のジャングルビートで唄い踊りまくった」ということにつきます。 まさにこれが「ロック」でしょ? コードをたたきつけるように弾くシンプルなギター、吠えまくるヴォーカル、クネクネと踊りまくり、ジャンプし、ロックするステージアクションなど、やってることはシンプルかつワイルドで、同時期のビル・ヘイリーやチャック・ベリーが小粋なジャズマンに見えるくらい。 実際、ディドリー本人が、「俺はチャックみたいに器用なことは出来ねえ。がんがん鳴らすだけだ!」と言っておりました。 極端な言い方に聞こえるかもしれませんが、昔も今も、「エレキぶら下げたロック野郎」はぜーんぶ、ボ・ディドリーのマネをしてるだけだとも言えます。 この人は「原型」なのですね。あとはいろんな人が「型抜き」をして複製してるだけ。 「音楽の本質」からみれば、そういえると思います。 あとは、ディドリーみたいに、めちゃくちゃ愉快な明るい人柄の、ごっつい黒人のおっさんより、「挑発的で暗い目をした、細身でセクシーな白人の色男の方が素敵だわ!」という、おばさん的ミーハーレベルの話に過ぎません。  そして、面白いのは、その人柄です。たいていの人は、この人は極めて風変わりな人だと思っているはず。まったく、独特の演奏スタイル(当時としては)、異様なグレッチ製の四角い特注ギター、まるで西部劇の悪漢のような黒づくめのカウボーイ・ファッション。牛乳瓶の底みたいな黒縁眼鏡に、ニコリともしない仏頂面。 それに、今日では、合衆国のほとんど主要な音楽賞で殿堂入りした上、「ボ・ディドリーの日」まで制定されている(ニューメキシコ州)神様ですから、普通の人間扱いされません。 しかし、そうした一般的な認識とは違い、この人は、良識に満ちたまともな人なのです。この人のインタビューなどの語録をみるとよくわかります。極めてまともなことしか言っていません。むしろ、正当過ぎて、世間一般のほうがよほどおかしいことがよくわかるという感じなのです。 特に印象として残るのは、よくある「ロック・ミュージシャンにまつわる伝説や幻想」(繊細で自滅的で神がかっていてロマンチックみたいな)をことごとくぶっこわしてくれる頼もしいおっさんだということです。 「歩くロックの歴史」みたいな人だし。 「緑色の長髪男がいても、そいつの勝手だ。好きにすればいい。他人がとやかく言うもんじゃない。だけど、そいつが俺の目の前に現れて、家に入れてくれといったら、帰れ! 2度と来るな! と言ってやる。」  「おれは、無一文だ。印税をもらえないから。不勉強だったせいで、当時チェスレコードにだまされた。おまけに海賊版だらけ。名前だけの王様だよ。だから、子供や孫には、しっかり社会で生きていけるように、一生懸命勉強しなさいといっている。孫を大学に入れてあげるのが夢なんだ。」 「俺のバンドには、マラカスがいるのはなぜかと尋ねられるが、あいつ(ジェローム・グリーン)は、馬鹿で、マラカスくらいしかできねえから、やらせてるだけだ。深い意味なんかないよ。」 「なぜ、ギターが四角いのかって? 目立つほうがうけるじゃねえか! それだけだよ。」 ね、まともでしょ? だから、ドラマチックな「ボ・ディドリー・ストーリー」なんてないのです。この人の経歴は、ひたすらレコーディング歴と、アウォードの受賞歴で埋め尽くされています。 それ以外で、ゴシップ的なネタにされたこともなければ、おかしな言動をしたこともありません。 奥さんを何回もかえてはいますが、アメリカではよくあることですから、別に不思議なことでもおかしなことでもありません。おやじ、おじいちゃんとしてはまっとうな行動をとってきた人ですし、誰からも愛されていました。 要するに、この人は、「ギター芸人」の道をまっすぐに進んできた、良識を持ったまともな人なのです。 「元ミシシッピ出身のブルーズマン」なんて言うと、「片田舎で差別された貧乏な黒人が〜魂がどうしたこうした〜苦労の末〜云々」というドラマが思い浮かぶのは日本だけで、このひとも実際は子供のころにシカゴに引っ越して、ちゃんと普通の高校もいけば、まっとうな職業についてもいた普通のおじさんです。 アマチュアのボクサーだった前歴もある。 最も初期の「エレキ・ギターマニア」だったと思えば近いのではないかと思います。  1974年に作られたドキュメンタリ映画「レット・ザ・グッドタイムズ・ロール」は、50年代ロックのリバイバルショウをとらえた映画として有名ですが、ステージだけでなく、楽屋裏の風景もとらえています。 そんななかで、印象に残るのは、この人。 電気式のホットプレートを楽屋に持参して、大量のチキンを焼いているのです。そして、パンにはさんでチキンサンドを作り、スタッフ他、楽屋のみんなに「おまえも食べなさい」と配っているのです。 インタビュアーが「ロックスターがなぜ?」という調子でインタビューするのですが、「食中毒が怖いんだよ。昔の黒人向けの安食堂はよく食中毒を起こしたもんだ。だから、それ以来、ずっとこうしているんだよ。」 DVDに納められた80年代のステージショーの打ち上げ風景でも、この人は、唄いながら、ひたすら料理をしまくって、全員に食べさせている。 また、ストーンズのロン・ウッドとともに日本に来たときは、下町の横町でうまそうに蒲焼きを食って、くわえ楊枝で、通りがかった三輪車の子供に笑顔ふりまいてました。 全然、「セレブ」なんて感じじゃない、あの気さくさとサービス精神、そして、庶民感覚あふれるフツーの人! なんて、まともな人だろう!と痛感しました。 これが世界的知名度を誇る「ロックの神様」だと思うと、純粋に「音楽」としてのロックのおもしろさが初めて見えてくる、そんな感じの人物なのです。 さて、50年代アメリカの格好良いロックスターでも、 日本のサラリーマンのおじさんでも、良識ある人もいれば、非常識な人もいる。 格好いい音楽、格好いいファッションも大切ですが、多くの人に愛される良識も大事です。 「ホンモノの不良は、おばあちゃんの手を引いて、一緒に横断歩道を渡ってあげる」と言われる ような、そんなことを改めて教えてくれる、ボ・ディドリー大先生なのでした。 |