|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.74 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.74 |

|

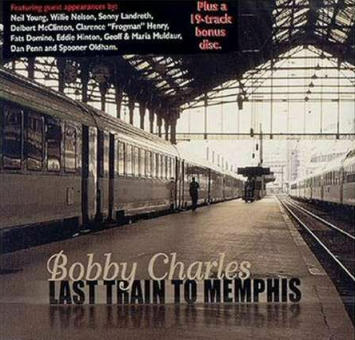

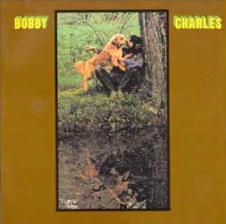

ラスト・トレイン・トゥ・メンフィス - ボビー・チャールズ  1956年。ルイジアナ。 18歳になったばかりのロバート・チャールズ・ギドリーこと、ボビー・チャールズは、戸惑っていた。 1年前に書いた「シー・ユー・レイター・アリゲイター」が空前の大当たりをとったからだ。 1955年、チャールズは、電話でシカゴにあるチェス・レコードのオーディションを受けた。合格した彼は、自分のルーツである、ケイジャン・スワンプをベースにした、ニューオルリンズR&Bの曲をたくさん書いて、アルヴィン・レッド・タイラーやアール・パーマー、フランク・フィールズ、ファッツ・ドミノといった、ニューオルリンズの最高のセッションメンと一緒に、音楽的には最高の、非の打ち所のないレコーディングをたくさんしたのだけど、どれも全然、当たらなかった。 「シー・ユー・アリゲイター」は、「ロック・アラウンド・ザ・クロック」で大当たりをとった北部のウエスタン・スイング・バンド、ビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツがカヴァーして、全米トップ10に入った。 それは、驚いたことに、連続76週間もチャート入りするモンスター・ヒットになり、結局、ミリオンセラーになったのだ。 ・・・・・・・・・・・・・ 2010年1月、小さな扱いながら、ボビー・チャールズに関するニュース記事が報道された。 「かつて、ファッツ・ドミノ、フロッグマン・ヘンリー、ビル・ヘイリーなどに大ヒットを提供したことで知られるルイジアナのソングライター、ロバート・チャールズ・ギドリー氏が、ルイジアナ州アベヴィルの自宅で倒れ、亡くなりました。71歳でした。 ギドリー氏は、1970年代に、ボビー・チャールズの名で、ウッドストックを中心としたロック・ムーブメントの中心人物のひとりとして活躍したことでも知られていますが、そもそもは1950年代に、「ウォーキン・トゥ・ニューオーリンズ」、「バット・アイ・ドゥー」、「シー・ユー・レイター・アリゲイター」といった、初期ロックの代表的な曲の作者として有名になりました。1976年のザ・バンドの解散コンサート(映画「ラスト・ワルツ」)以降は、全く消息不明になっていましたが、実際は、ルイジアナの小さな自宅で静かな暮らしをしていたということです。 また、ギドリー氏は、近年も時々レコーディングを発表し、健在ぶりを示していましたが、私生活では、自然災害で被災し全財産を失ったり、重い病気にかかるなど、たくさんのトラブルを抱えていたようです。2007年に開催されたニューオーリンズ・ジャズ・フェスティバルでは、ステージにカムバックする、と公言していたのですが、健康問題から出演できなくなり、マック・レベナック(ドクター・ジョン)、サニー・ランドレスなど、チャールズ所縁のアーティストが彼の曲を歌い演奏しました。」 ・・・・・・・・・・・・・  1955年、ルイジアナ。 チャールズは、楽器を演奏したり楽譜を読んだりすることは出来なかった。彼は思いついた歌をただ歌い、電話で人に聴かせた。 「僕の頭の中にはコードも鳴っているんだけど、それがなんというコードなのか教えることが出来ないんだよ。」 ある晩、カフェを出たところで、17歳のボビー・チャールズは、友人に別れ際、「シー・ユー・レイター、アリゲーター」と声をかけた。ドアが閉まる直前、店内にいた見知らぬ酔っ払いが、なにやら大声で返してきた。とって返したチャールズは、その酔っ払いに「今、なんて言ったんだい?」と尋ねたところ、酔っ払いはすかさず、「アフター ホワイル、クロコダイル」と言ったのだ。これはなかなかおもしろいやりとりだと気づいたチャールズは、すぐに曲にし、「シー・ユー・レイター・アリゲーター」と名付け、シカゴにあるチェスレコードに電話をし、その場で、電話で歌って見せたところ、即採用となった。 しかし、シカゴにやってきたチャールズを見て、チェス・レコードの幹部は、唖然とした。オーナーのレナード・チェスは、叫んだ。「なんてこった、あいつは黒人じゃないじゃないか!」 チェスとしては珍しい、ハンサムな若い白人アーティストであり、ティーン・アイドル路線で売り出すこととし、ツアーにも出した。しかし、白人はチャールズだけ。逆差別で、銃で狙われたこともあり、安全を図るためにも、チェスはチャールズを首にせざるを得なくなった。結局、1つもアーティストとしてのヒットは出ずじまいとなってしまった。 しかし、チャールズはそんなことには何の関心もなかった。 ボビー・チャールズは、1938年ルイジアナ州アベヴィルの生まれだが、父はガス会社のトラック運転手で、貧しい部類の家庭出身である。 1950年代の一般的な例にもれず、チャールズも14歳で学校のダンスバンドに加入。 「家族は、誰も僕が音楽業界に入ることを望まなかったけど、僕は好きだったんだ。最初にショックを受けたのは、ハンク・ウイリアムズとファッツ・ドミノで、もう彼らには参ってしまった。ガキのころから、彼らのようなソングライターになりたいと切望していた。だから、僕は、1度だってスターになりたいと思ったことはない。ただ、曲が書ければそれでよかったんだ。そしてその通りになった。他の多くのアーティストが僕の曲をとりあげて、ヒットにしてくれて、本当に感謝してるよ。」 「シー・ユー・レイター・アリゲイター」をビル・ヘイリーがヒットさせたことがきっかけとなって、ファッツ・ドミノが「ウォーキン・トゥ・ニューオルリンズ」を、クラレンス・フロッグマン・ヘンリーが「バット・アイ・ドゥー」をとりあげ、これらも大ヒットになった。  こうして、チャールズは、若干10代で、ニューオルリンズきっての売れっ子ソングライターになったのだけれど、同時に、ライブ活動などで、表舞台に出るのをひどく嫌うようにもなった。 幸いなことに、チャールズには、何もしなくても暮らしを支えていけるだけのロイヤリティが入ってきており、50年代に書いた「シー・ユー・レイター・アリゲイター」1曲だけで食べるのに困ることはなかった。 それに、もともとのんびりした人柄のチャールズは、あくせくツアーをすることなど念頭になかった。 他人がヒットにしてくれるなら、自分がやる必要もない。ルイジアナのスワンプにある自宅から出るのが好きじゃなかった。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1976年、ニューヨーク州ウッドストック。 1970年代に入り、ルイジアナからニューヨークのウッドストックへ移住したチャールズは、そこで知り合ったザ・バンド関係の連中とレコーディングを始めた。レコーディングは面白い。大勢の観客にこびる必要もないし、  大変な労力を要するツアーに出ることもない。 大変な労力を要するツアーに出ることもない。大好きなファッツ・ドミノだってそうだ。彼もツアーに出るのが嫌いで、実際に、ニューオーリンズから出ることはほとんどなかった。 結果として、のんびりとしたチャールズの個性が存分に活きた傑作が、1976年に、とうとう出た。 ベアズヴィル・レコードの「ボビー・チャールズ」は、彼自身が書いた、70年代を代表する名作「スモール・タウン・トーク」を含んでいて、当時のたくさんの一流ミュージシャンに支持された。 さらに、当時のチャールズが書いた「ジェラス・カインド」をジョー・コッカーが、続いてレイ・チャールズ、エッタ・ジェイムス、ジョニー・アダムスなどがヒットさせた。さらに、クリス・クリストファーソン、ゲイトマウス・ブラウンが、「テネシー・ブルース」をカヴァーしてヒットさせるなど、ソングライターとしての存在感はますます増していった。 ザ・バンドの解散コンサートに参加したチャールズの役割を、ザ・バンドの面々は、「ボーカル」ではなく、「人柄」とクレジットした。  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ベアズヴィル・レコードとけんか別れしてルイジアナに舞い戻ったものの、チャールズの自宅は火事で焼け、トレイラーハウスで暮らすはめになった。やっと静かな暮らしを取り戻した2005年には、ハリケーンがルイジアナを襲い、再び自宅を失った。 結局、ふるさとであるアベヴィルの実家へ戻った彼は、電話も住所も秘密にし、そこで残る生涯を犬と静かに暮らすことになる。 一方、彼がもっとも愛したレコーディングのほうはちゃくちゃくと進んだ。ただし、チャールズのレコーディングは風変わりなもので、ミュージシャンに楽譜が事前に手渡され、十分に組織だって構成される、ナッシュヴィルなどで行われていた主流とはかけ離れていた。  2003年、チャールズとマネージャーのジム・ベータマンは、過去20年間のベスト盤2枚組「ラスト・トレイン・トゥ・メンフィス」を制作すべく、レコーディング・スタジオにこもった。新録には、生涯の友人でもある、たくさんの偉大なミュージシャンたち(ニール・ヤング、ファッツ・ドミノ、ウイリー・ネルソン、マリア・アルダー、デルバート・マクリントン)がゲストとして参加した。 続いて、古い友人のマック・レベナック(ドクター・ジョン)との共同プロデュース作品「タイムレス」をレコーディングし終えた矢先、チャールズは自宅で、倒れ、帰らぬ人となった。 ・・・・・・・・・・・・・・・ 亡くなる少し前まで、一人暮らしの彼は、アベヴィルにあるおきまりのシーフード・レストランで食事をするのが日課だった。 そんな淡々とした暮らしの中、2007年、67歳のチャールズはつぶやいた。 「僕には、誰もいないんだ。昔の同級生は大好きさ。だけど、あいつらと話すことなんか何もないんだよ。共通の話題もない。僕の人生で起こったいろいろなことの半分も信じてもらえないしね。」  そして、こう付け加えた。 「だけど、マック・レベナックやファッツ・ドミノと一緒だと、ああ、ここは僕の世界なんだ、って感じるんだよ。」 大好きなミュージシャン仲間と乗り込んだメンフィス行きの最終列車は出てしまって、もう二度とやっては来ない。 だけど、ボビー・チャールズの、土臭い、まったく構えない、時代を超越した音楽は、いつまでもルイジアナの湿地帯に漂い続けている。 |