|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.295 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.295 |

|

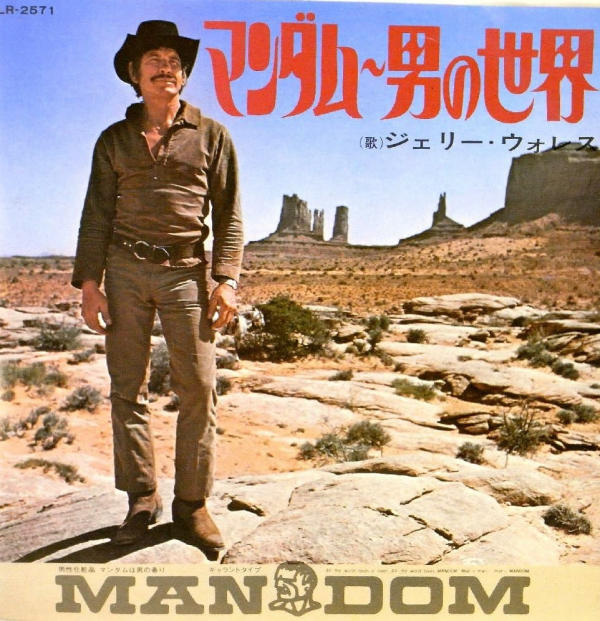

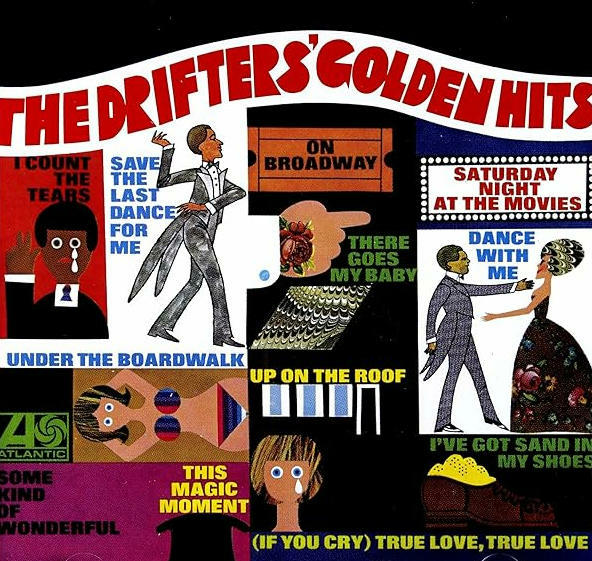

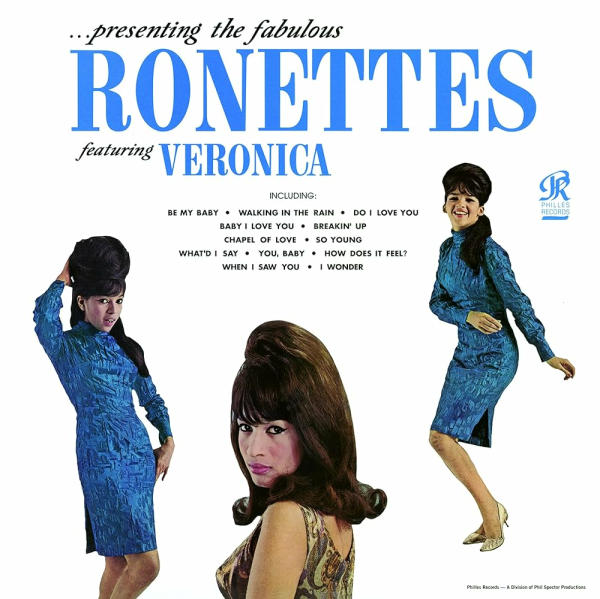

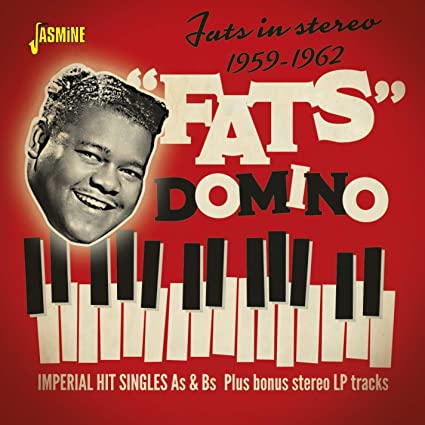

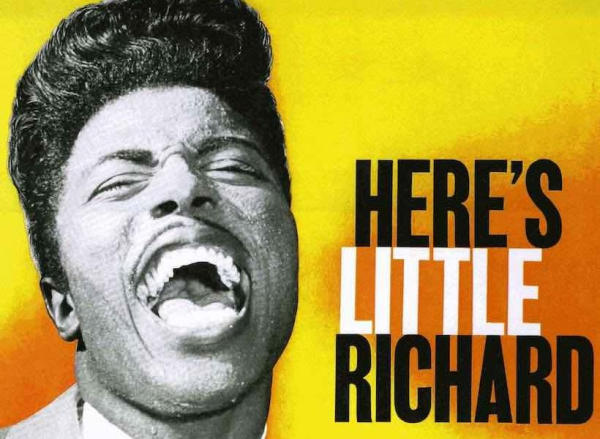

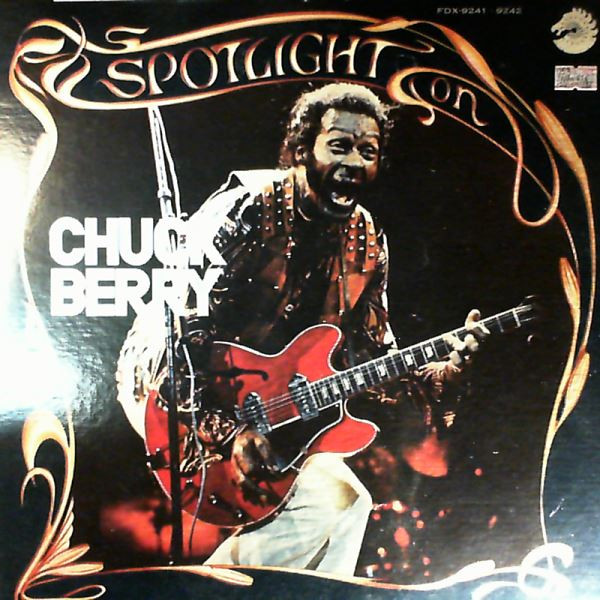

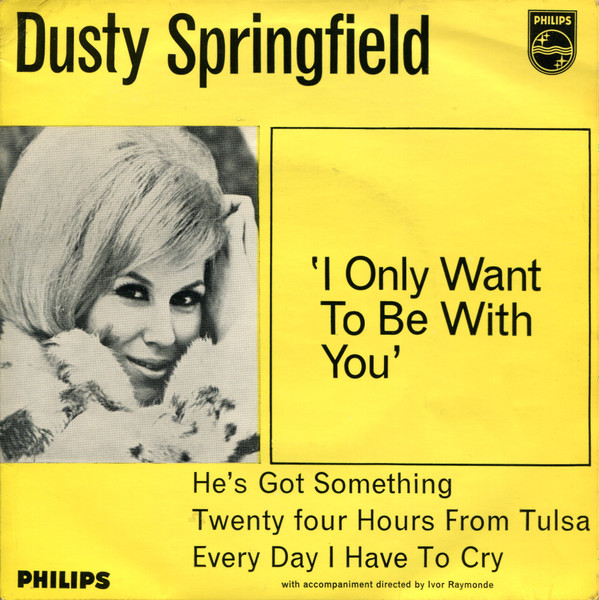

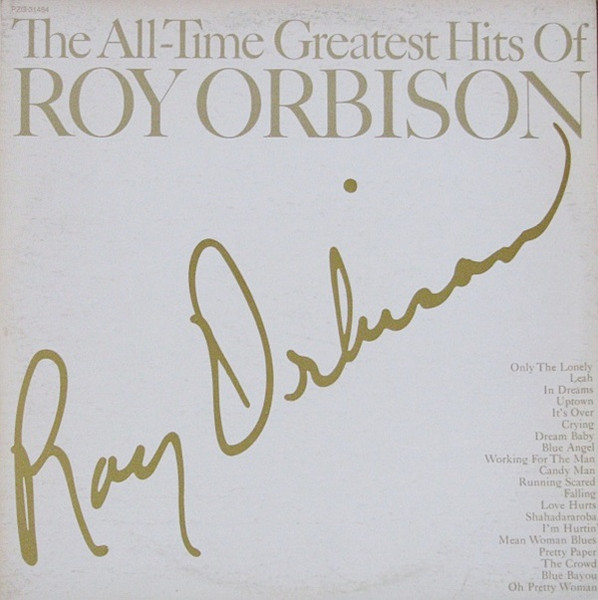

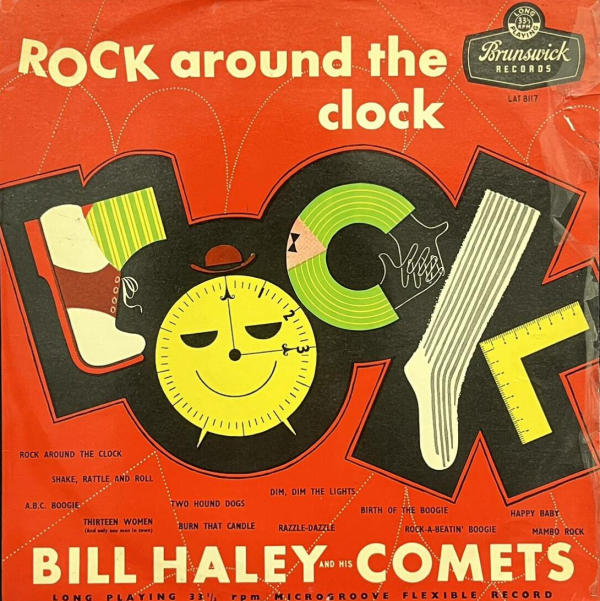

ライフタイム トップ 10 こんばんは、頑固8鉄です。 温故知新などと申しますが、自分の歴史を振り返るのも温故知新。 還暦をとうに過ぎたわたくしが振り返ってみた名曲大全集。 今回のコラムは、最も古くから、最も長く、現在でも聴き続けている曲 個人的トップ10をお送りします。 昔聴いて印象に残った曲より、昔からずっと聴いている曲、 飽きずに聞き続けている曲でとりわけ思い浮かぶものを取り上げてみました。 第ゼロ位(トップオブザトップ)「男の世界」(ジェリー・ウォレス 1970年)  資生堂マンダムのコマーシャルを見た途端、忘れられなくなり、 四谷の小さなレコード店ではじめて買ってもらった洋楽シングル盤。 9歳のときです。 西部劇に出ていた、渋いチャールズ・ブロンソンがよかったけれども 、なにより音楽がよかった。 ギター、ベース、ドラムス、詰め込まれたサウンドは 今聴いても最高のものだと思います。 もう、これは、当時の男の子の夢。 男の世界に理屈はいらない。ひたすら荒野を行くのみ。 ところが、この歳になると、本当の意味で理解できるんですよ。 人生は山あり谷あり苦難の連続。 でも、その行く先には愛する誰かが、何かが待っている。そう信じるしかない。 だから、人生は続けられるのではないでしょうか。 10位 「ゼア・ゴーズ・マイ・ベイビー」(ドリフターズ 1964年)  最初に買ったドゥーワップレコード、ドリフターズベスト盤の最初の1曲目。 リーバー&ストーラーのオーケストレーションも素晴らしい。 アカペラこそが本懐だというドゥーワップ純粋主義者もいますが、 わたしにとってはそんなことはどうでもよいのです。 よくできた楽曲、舞い上がるオーケストラの流麗な響きと 分厚いコーラスワーク、そしてベン・E・キングの素晴らしいリードボーカル。 こんないいものは、そうありません。 第9位「ブルー・スエード・シューズ」(カール・パーキンズ 1956年)  ギター小僧だった中学生時代、最も心をつかまれたのは、 ロッキングギターマン、カール・パーキンズ。 兄貴のジェイが弾くシンプルでがっしりとしたアコースティックギターのリズム、 カールの弾く簡潔で説得力あるリードギター、ともに毎日コピーしたものでした。 ロカビリーギターのお手本。今でも音楽をやっている友人に披露すると、 これはいったいなんだ、かっこいい、と言われる。 いえ、わたしがすごいんじゃありません。カール・パーキンズがすごいのです。 第8位「ウォーキング・イン・ザ・レイン」(ザ・ロネッツ 1964年)  スペクターの手がけたロネッツは全曲大傑作。 10代のころ、レコード店で試聴したときの衝撃が忘れがたい。 その最初の1曲目。 今でも思いますが、本当にキャッチーな名作は、最初の数秒で すぐにわかるんだとそのとき知りました。 ゴロゴロとなる雷鳴とともに、それはやってきたのです。 第7位「マイ・ブルー・ヘブン」(ファッツ・ドミノ 1957年)  オリジナルがジーンオースティンであるとか、そんなことはどうでもよくなるくらい、 ドミノ盤は見事。どんなバージョンより、ドミノ版がすごい。 途中に挟まるハーブハーデツィのサックスは、 ペーソスあふれる器楽演奏のお手本といった感じです。 パラノイアじみた几帳面な完璧さとか、計算ずくな珍奇さとは 無縁の世界を聴きたければ、50年代のニューオーリンズだなあと思うのです。 第6位「ロング・トール・サリー」(リトル・リチャード 1957年)  リチャードは、化け物である。ほかに比較しようがない。 強烈なシャウトとなだれ込むサックス。 ニューオーリンズ最高のセッションメンによる、とてつもなくスイングするバンド。 凡百、の反対。 歴史上、この人より後は、小手先で目新しさを狙う小物しかいないように見えてしまいます。 アール・パーマーの前のめりに突っ込んでくるドラムスも最高。 第5位「メイベリーン」(チャック・ベリー 1955年)  ベリーはジョニーBグッドより、ロールオーバーベートーベン、 それより好きなのがこれ。 なんといっても、途中のギターソロは、 わたしがロックギターソロベストを選んだらトップ10に入ります。 サックスホンキングをギターに移し替えたものだけど、 チョーキングではなく、グリッサンドだというのが素晴らしい。 第4位「リトル・デビル」(ニール・セダカ 1961年)  70年代にはいったころ、一番最初に買ったアメリカンポップのLPは セダカのベスト盤(日本盤)で、とにかく明けても暮れても 我が家のレコードプレイヤーでかかりっぱなしでした。 今でも、わくわくするブリルビルディングポップの金字塔。 第3位「アイ・オンリー・ワナ・ビー・ウイズ・ユー」(ダスティ・スプリングフィールド 1964年)  亡くなった母から聞いたのですが、わたくし、物心つくまえから、 赤いベークライトでできた真空管ラジオでFENを聴いていたらしい。 そんななかで、3歳までにしみ込んでしまう洋楽というとまず、この曲を思い浮かべます。 まだ小学生のころから知っているメロディなんですよ。 だから、自分にとっては、なにしろ、ひとつも違和感がありません。 三つ子の魂100まで、というやつでしょうか。 第2位「オー、プリティ・ウーマン」(ロイ・オービソン 1963年)  高校生のころ、新宿レコードでモニュメントベストのUK盤で主要なヒットすべてを手に入れるまでは、 ラジオで時々流れるこの曲を暗記するまで聴いたものでした。 ラジオで聴いてハマった洋楽の筆頭という感じです。 エルビスでもビートルズでもストーンズでも、当時流行だったレッドゼペリンでもなく、 当時の自分にとっては、オービソンがアイドルだったのです。 カツラっぽい頭とめちゃくちゃかっこいいサングラスのオービソンは、 外見からしてミステリアス。わたくし、ミステリーには弱い。 遺作となったアルバム「ミステリー・ガール」もよかったけど、 オービソン自身がミステリーというわけです。 第1位「ロック・アラウンド・ザ・クロック」(ビル・ヘイリーと彼のコメッツ 1955年)  歴史的詳細よりも、一撃で入ってくるインパクトの最大のポイントは、 ヘイリーの甲高いハスキーなおっさん声ですね。 カントリーにこんな歌い方をする人はいません。 リズム&ブルースの粘っこい歌い方でもない。 半ば叫ぶようなポイポイとボールを放り投げるような歌い方。 そもそもの器楽編成もあらゆる大衆音楽のミックスになっています。 (ドラムス(スイングジャズ)ベースとギター(カントリー)、 アコーディオンとスティール(ウエスタンスイング)、サックス(リズム&ブルース))。 2つめのブレイク(リフソロ)のカッコよさは、 のちのどんなロックンロールも超えられないんじゃないでしょうか。 カバーを含めれば、2億枚を売ったそうで、 ロック音楽最初で最大のヒットは今でも記録が破られていないんだそうです。 「アメリカン・グラフィティ」のヒットでリバイバルした15歳のときに、 赤坂のレコード店で購入してから、わたしにとっては、ほぼ自分の一部という感じですね。 さて、いかがでしたか。まったく個人的な好みで選んだトップ10、 次回は少し視点を変えて、別枠トップ10をお送りする予定です。 では、また。 |