|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.259 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.259 |

|

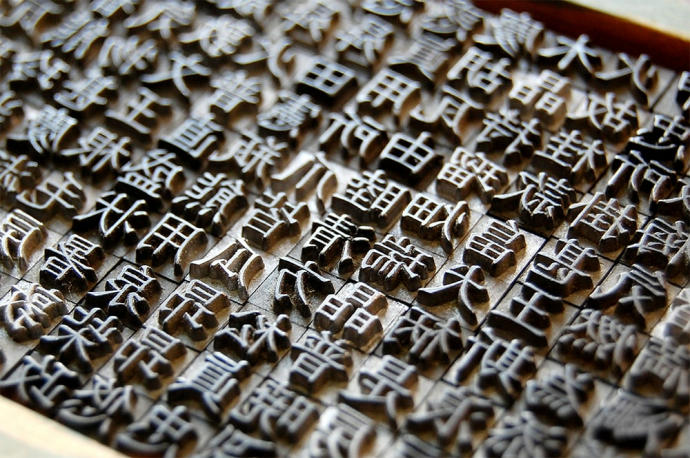

シリーズ 頑固8鉄のOSHIGOTO OSHIGOTO NO.8 派遣NO.1 (2022)「電通オヤジは今日もしゃべる」  派遣、というのを初めて体験した。 かつて長年働いた組織では、よく派遣社員を雇っていて、 わたしが面接をしたりした。面接までいって断ったことは一度もない。 わたしは相当ヤバいことがないと人を切り捨てたりしない。 人柄もいっさい見ない。なんとか普通に過ごしてくれるのなら、たいして職能が豊かでなくてもかまわない。 今風の考え方でいえば、ワークシェアリングである。 職能で物事を図る時代はもう100年以上前のことであって、 現代社会は人がみなで助け合って暮らしていくために、役割を分担しあって、 人として豊かに生きていけるようにするのが社会の目的だと考えるのが普通だ。 それは、相手を生身の人間として見るということからスタートする。 かつて、わたしの時代遅れの上司たちはたいていわたしとは真逆だったので、 あえてそうしていた、というのもある。 まして、派遣社員は派遣会社の社内選考等を通ってきている人である。 そんなに物騒な人が来るはずないと考えるのが常識にかなっている。 それはさておき、初めて派遣の立場になってみて、いろいろと感想をもったのだけど、 なにせ、現代は、守秘義務というのがキツい。 猛烈にキツい。で、派遣はさらにキツい。どこで何の仕事をしたか、 SNSやブログ等にちょっとでも書いてあるのが見つかったら、警察に通報され、 刑務所に送られ、何十億もの賠償金をとられるそうである。 いやはや、すごい世の中になったものだ。 どこかひと昔前の中東あたりの過激派に拉致されたような気分になる。 なにかしゃべったら銃殺、みたいなもんだろう。 日本っていったいいつからここまでキツい国になったのだろう。 そういうわけで、派遣で何をしていたのか、どこにいたのか、いっさい話さない。 家族にすら話したことはない。わたしは真面目で律儀で規則をばかみたいに守るのだ。 だから、この話は、特定の派遣仕事の話ではなくて、 日本社会全体にかかるたとえ話のような「お話」である。 (この話は事実をもとにした架空のものです、ってやつだ。) 「おはようございます。席はここですかね。」 「おー、そうだそうだ、合ってますよ。わたしの番号のとなりだから、大丈夫。」 「はじめまして。お仲間ですね。派遣が初めてなんですけど。」 「おー、わたしはね、もう長年派遣やってます。」 「こういうのって、よくあるんですかね。それに次があるのかどうか不安です。」 「あるある。よくあるよ。で、期間が終わりそうになったら、 その前に似たような案件に応募しまくって、抜けるんだよ。」 「慣れていらっしゃるようだから、ぜひ、その際はわたしにも教えてくれませんか。」 「いいですよ、もちろんだ。よくあるんです。 期限満了前にごそーっといなくなるの。別に現場にいくと、あれ?また会っちゃったね!なーんてさ。」 「へえー、時代劇に出てくる、人足、ってやつみたいだね。」 「そうだよ、そんなもの。いろんな人がいるんだよ、こういうところって。 まさに坩堝だよね。ルツボ。」 「ルツボかあ。よろしくお願いします。」 そのおやじは、わたしと同じくらいか、ちょっと上くらいという感じで、 全身黒づくめの、よくとおる声でよくしゃべる男だった。われわれはなんとなくすぐに仲良くなった。 「そろそろ、1週間か。だいぶ慣れましたよね。」 「これくらいなら、ぜんぜん。ところで以前はどちらに?」 「わたしはね、もともとは電通に長くいたんですよ。」 「そりゃすごい。大手企業じゃないですか。」 「そちらは?」 「わたしは、団体職員で、いろいろなことをしました。永田町にいたんです。」 過去の話をしてみても、現在置かれた状況の話をしてみても、 まあまあ、同世代は似たようなものだ。 しかし、この男、なじんでくるととてつもなく、よくしゃべる男だとわかってきた。 ちょっと一言で済みそうな話でも、尾ひれがついて、とても長くなる。 おまけに、人生訓みたいなものとか処世訓みたいなものが必ずくっついてくるようになった。 よほど、人が好きか、よほど話すことに飢えてるのか、単におしゃべりが止まらない体質なのか。 静かな、誰も話をしない仕事中に、すぐ隣の席に話しかけてくる電通オヤジがだんだん鬱陶しくなってきた。 わたしがむっつりしていると、鋭い電通オヤジは、 別の席に獲物を見つけ出しておしゃべりの標的にしだしたのだ。 絶えず誰かと話しているうえに、よくとおる声なので、どうしても耳に入ってくる。 それに、いつもSVと内緒話をしてもいる。 どうやら、あちこちから情報を仕入れては、それを受け売りしていて歩いているようなのだ。 やがて、1か月が過ぎ、わたしはたまたま見つけた次の仕事に採用になって、 別の現場に移ることにした。 1か月契約なので、更新をせず、2か月で終了にした。 しばらくぶりで、電通オヤジがわたしに話しかけてきた。 「おつかれみたいだね。水曜日休みにしたら?そのほうが疲れが少ないよ。」 わたしは、もうここを離れて、 家に近いところに行くことを伝えた。 「えーっ、そうなんだ。でもそのほうがいいよ。 よかったじゃないですか。頑張ってください。」 といって、握手をした。 なんだか、このおしゃべりめ、と嫌っていた自分が馬鹿らしくなり、 同じような境遇でなんとかやりくりしている仲間からかけられた励ましの言葉にちょっと感動した。 「そうですね。お互いに。」 あっという間、でも、結構濃密な、電通オヤジのす ぐ近くの席で過ごした2か月は過ぎ去っていった。 今、なぜだか、あのおしゃべりさんにたまらなく会いたい。 ばったり会って、「あれっ?どうしたの?また会っちゃったよ。」なんて話をしたら面白いだろうなと、 空想するとなぜだかつい笑ってしまう。 そうだ、派遣はるつぼなのだ。さまざまな人生の交差点。 60も過ぎて新しく出会っては別れていく晩年の交差点なのだった。 OSHIGOTO NO.9 編集者(1984-1987) 「かつて雑誌があった頃」  編集者、といっても、大手出版社で有名作家の著作を担当し、 企画から立ち上げるという有名編集者もいれば、小さな発行部数の機関誌のような、 目立たない編集仕事もある。 わたしは、編集者として雇われたわけではなく、 某団体の職員として就職した最初の部署が機関誌編集室、というところだったのだ。 編集者というのは、専門職ではない。そんな資格はどこにもないので、 出版系の会社に就職した友人も、別に特段の特殊な技能をもって就職したわけではない。 とにかく、わたしはそんなことをしたかったわけでもないのに、 たまたま配属部署がそうだったので、やらざるを得なかっただけである。 なにをしたのか。機関誌を作っていた。どうやって作っていたのか。 まず、執筆者を決める。 固定のコーナーがあって、あらかじめ執筆者が決まっている。 月々のルーティンも決まっている。これはいい。 特別寄稿的なものは、テーマ、執筆者を決めなくてはならない。 毎回、企画を立てる、ということになる。 上まで決裁をとって、認められた企画にそって、工程を決める。そして、その通りに動く。 自分で決めて、上司の許可を得て、自分で動く。 わたしは新人だったから、そこは上司の課長クラスが自分で動いてくれた。 いい人だったのだ。 知事だの東大教授だの、マスコミ関係者(論説委員)など、 上司はコネクションを持っているので、けっこうすんなり決まったものだ。 原稿をもらいにいき、割り付けをし、初稿を大日本印刷に入れる。 ゲラがあがってくれば、校正をする。常に時間との勝負だ。 その間に、広告会社から版下を借りてきて、これも大日本に入れる。 イラストはいつも日本画の大家から借りるために、経堂まで出向いた。 最終稿までもっていったら、大日本印刷に出向いて、校了。 製本ができてきたら、梱包から発送まで、事務所全員動員して、 ぜんぶ自前でやっていた。外注だったのは、大日本印刷と郵便局だけである。 これらを新人のわたしと相方のベテラン女性職員ふたりで仕切っていた。 定期刊行の雑誌を3年以上作っていたので、わたしは立派な編集者である。 思い出深いのは、当時の編集にかかる事務のありようだ。昭和の時代、 職場にコンピューターなんてなかった。 コンピュータというのは、部屋いっぱいになるほど巨大な テープレコーダーみたいなものだった。 このころ、わたしは関連の情報処理専門機関で、コンピューター研修(電算処理研修) なるものを受けた。今と違い、パソコンが机にあって操作するのではない。 与えられたのは、紙のテープである。オルゴールで使うアレだ。 それに穴をあけて、プログラムを作る手法を学んだ。 それが我々世代が最初に接した、職業訓練としてのコンピューターだ。 今の人たちには想像もできないに違いない。われわれには、ワープロすらなかった。 紙と鉛筆と消しゴム、修正液とノリであらゆる事務をした。 まだ活版印刷機が職場にあって、残業して封筒印刷をしたものだ。 白いワイシャツをインクでずいぶんダメにした。 コピーはまだ、複写機、または、ゼロックスという名称で、 青焼き(青くしか複写できない)とも呼ばれていた。 その後、今に通じるコピー機ができ、ワープロが導入され、 パソコンの時代になるのを見てきたのだが、最初からパソコンだのケータイだのがあった 世代からみれば原始人も同然で、不得手で当たり前である。 今は、年寄でもパソコンが使えないとダメ、なんだそうで、わたしなどは四苦八苦している。 あまり世間はいい方向にいってない。特にわれわれにとっては。 この機関誌も、雑誌としては廃刊になり、オンラインマガジンになったがそれも今はないと思う。 こんなネット時代、編集者なんてものがあるのだろうか。わたしにはよくわからない。 |