|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.237 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.237 |

|

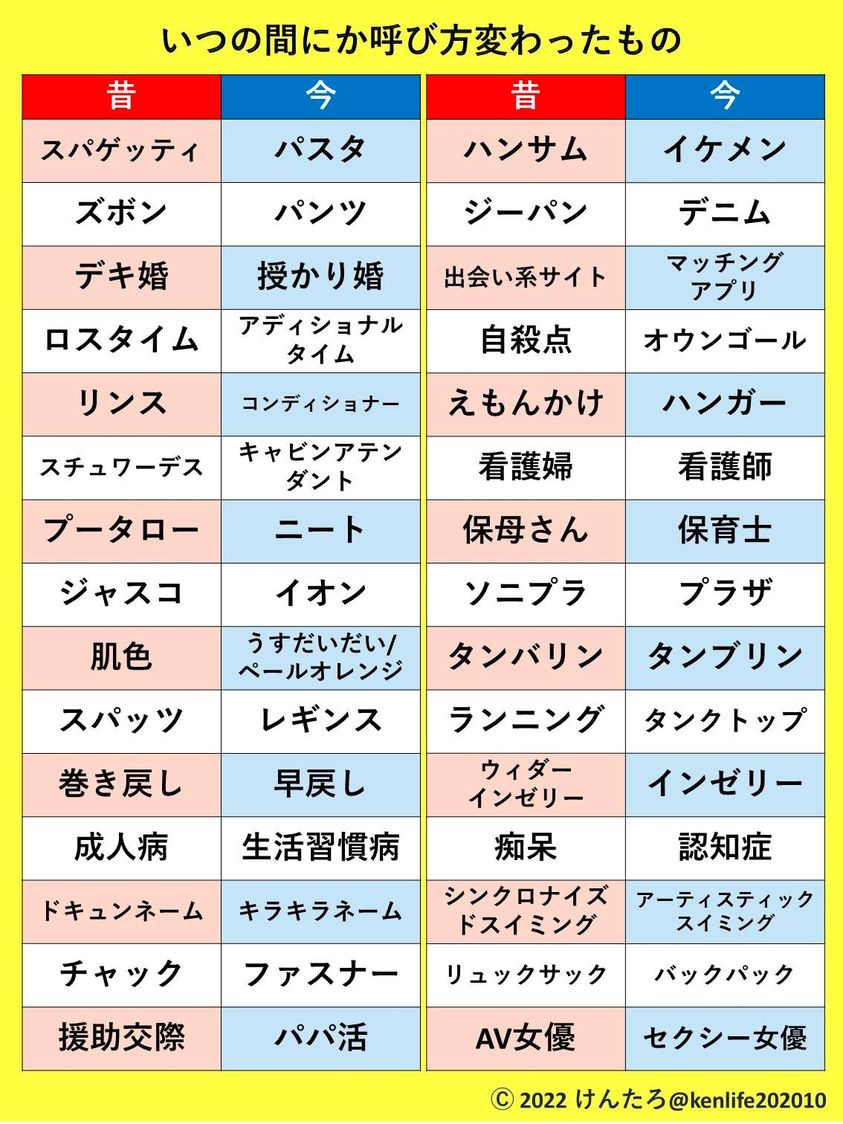

死語の世界  第一章 その日、妙子は、銀座ホコテンに行ったあと、ソニプラに向かった。 同僚の紀世彦と会うためだ。紀世彦は、歌手の尾崎紀世彦と同じ綴りなだけでなく、 パンタロン姿もよく似ており、よく同僚からからかわれていた。 妙子も紀世彦に、たまにはジーパンでも履きなさいよ、そのほうが似合うわよ、などと言ったものだ。 独身の妙子にとって紀世彦は、単なる同僚ではなく、少し恋人候補っぽい男の人、という感じで、 誘われるとまんざらでもなかった。 「あら、やだ。紀世彦さん。今日は、わたし、スチュワーデスの映画を観に行こうかと思っていたの。」 「じゃあ、日比谷の映画館に行く前に、有楽町でスパゲティ・ミートソースを食べようよ。 美味しい店を知っているんだ。」 そんなやり取りの後、ふたりは、ちょっとしたデート気分で会ったのだった。 「わたしたちって、なんだか、アベックみたいね。」 「そんな、なんだか、俺、照れちゃうなあ。」 「紀世彦さんって、よく尾崎紀世彦みたい、って言われるでしょ。」 「そうなんだけど、なんだか、照れくさくて。」 「そんなことないわ。だって、ほんとにハンサムだと思うわ。素敵な彼女がいるんでしょうね。」 紀世彦は、困ったような面持ちになって、リュックサックをしょいなおすと、頭を掻いた。 「実は、保母さんと付き合ってたんだけど。別れちゃったんだよね。」 妙子は、ちょっと驚いた。 最近は、デキちゃった婚が多くて、同僚の良子だって、出会い系サイトとかで知り合った プータローと付き合ったあげく、結婚してしまった。 「そうなんだ。それは残念でしょうね。」 「そうでもないよ。あの子、実は元AV女優だったらしいんだ。」 「えーっ。意外。わからないものね。」 「そういえば、妙子さんは、以前はジャスコに勤めていたんだよね。なんで転職したんだい。」 紀世彦は、話題をそらそうとしたのか、突然、妙子の話題に切り替えた。 「そうなの。ジャスコもよかったんだけどね。接客よりも事務のほうがいいかな、 と思って、知り合いに頼んだら、紹介してくれたのよ。」 「そうだったのか。俺、前は三越デパートにいたんだよ。」 「えーっ、意外。外商だったのかしら。」 「そうだよ。それがね、婦人服関係で、スパッツの卸担当だったんだ。」 「あら、やだ。」 妙子はちょっと恥ずかしいような気がして、ほほ笑んだ。昨日、自宅近くの洋品店で、 肌色のスパッツを買ったばかりだったのだ。 「わからないことだらけで、女性軍にずいぶん助けてもらったよ。」 そうこうしているうちに、有楽町の洋食屋「鈴なり亭」に到着したふたりは、 予定どおり、スパゲティを注文した。 「なんだか、妙子さん、いい香りがする。香水かい。」 「え、違うわ。つけてないの。もしかして、リンスかしら。」 「あ、そうかも。いい香りのリンスだ。」 妙子はなんだか、うれしくなった。でも、変なことに気が付いてしまった。 言うべきだろうか迷ったが、ここで黙っていては、紀世彦が恥をかくことになるだろう。 「紀世彦さん、あの、ズボンのチャックが開いてるわよ。」 ちょっとおどけて言ったのだが、紀世彦も調子をあわせて、おどけてみせた。 「あっ、これね。昔、社会の窓、って言ったの覚えてる。」 「覚えてる覚えてる。そう言ってたわ。」 ふたりは、これをきっかけに急速に親しみを感じるようになった。 注文したスパゲティが運ばれてくると、舌鼓をうった。 「これ、ほんとにおいしいわ。」 「だね。あとで、クリソも頼まないか。」 「いいわね。わたしも大好き、クリソ。」 ふたりはますます意気投合した。 「こないだの日本シンクロナイズド・スイミング観た?テレビにくぎ付けになっちゃった。」 「みたみた。あれはすごいよね。俺も学生時代水泳やっていたからさ。」 「ほんと?そういえば、紀世彦さんって、肩幅があってがっしりしていて、 ランニング姿とか似合いそう。」 「えっ、照れちゃうなあ。あはははは。」 「ところで、経理課にいる、中川さん知ってる?」 「ああ、よく予算のとき教えてもらうんだ。彼女がどうかした?」 「あの人、看護婦さんを目指していて、看護学校に行くらしいわ。仕事辞めるみたい。」 「そうなんだ。ちょっと残念だ。ほんとに経理に詳しくて大助かりだったんだ。」 紀世彦はほんとうに残念そうだ。もしかして、中川さんに気があったのかしら。 「でもね、おじいさんが痴呆になっちゃって、それで自分もそういう人を助けたいってことみたいなの。」 「それは立派だね。俺、転職したから、もう簡単にはできない。それに人生巻き戻しは出来ないしね。」 「わたしの父もあれこれと成人病で、いつか倒れちゃうんじゃないかと心配だわ。」 「それはそうだ。うちのおやじもそうだよ。人生70年って言われているからなあ。」 店には、ミスター・タンバリンマンがかかっていた。なんだか、しんみりしてしまう。 食事が終わり、デザートも済んで、すっかり仲良くなったふたりは、映画を観に行った。 援助交際をして大変な目にあってしまうスチュワーデスの卵が、立派な大人になっていく話だった。 「面白かったわね。また、一緒にどこか行きましょう。」 「そうだね。デートは楽しいね。」 妙子は、やった、と思った。これはデートなんだ。 ふたりは、1980年、有楽町の夜を楽しんだのだった。  第二章 その日、エリサは、銀座付近に行ったあと、プラザに向かった。 同僚のイクシマと会うためだ。イクシマは、どこにでもいる普通のやつで、たいして話題にもならない。 エリサもイクシマなどなんとも思っていない。デニムもちゃんと着こなせないやつなんかどうでもいい。 「あんだよ、イクシマ。なんか用?今日は、あたし、キャビン・アテンダント物語観たいんだよね、ネトフリで。」 「別になんでもねえよ。日比谷にうまいパスタがあるっていうからさ、いくかな、エリサなら、とか思ってよ。」 そんなやり取りの後、ふたりは、とりあえず、晩飯ということにした。 「こないださ、いとこと歩いてたら、近所の爺が、アベックか、とかいうから、何語ですか、って答えちゃった。」 「へー、おれ、知らね。」 「だろ?ところで、イクシマってなんてんだっけ?」 「なんてん、ってなんだよ、名前?」 イクシマは、無表情なまま、バックパックをしょいなおすと、名前を言った。 「なにい?太郎っていうの?なにそれ?変なの。おじいさんみたい。」 「なんでもいいじゃねえかよ。るせえよ。保育士してるオフクロがつけたらしい。」 「昔は、授かり婚が多かったんだってさ。おふくろもそうだったらしいぜ。名前も適当につけたんじゃねえの。」 「へえ。ま、どうでもいいけど。あたし、そろそろ仕事辞めて、ニートしようかと思うんだけど。」 「あんだよ、おまえ、やめちゃうのかよ。寂しいじゃねえかよ、どうでもいいけど。あんでニートだよ。」 「あたしさあ、最近、マッチングアプリはまっちゃってえ、どっかでいい男見つけりゃいいかな、って思ってさ。」 「マジかよ。いんじゃね。」 「いいんかい。適当だな。そっちはどうよ。」 「どうよ、ってなにが。俺は元イオンで派遣してたセクシー女優と付き合ってた。」 「やるじゃん、イクシマ。やり放題かよ。」 「そんなんじゃねえよ。もう別れた。」 「もったいなくね?」 「パパ活してたんだってよ。別にどうでもいいけどさ、トラブルこええじゃん、じじいともめたりよ。」 「マジか。まあ、いいけど。おい、まだ着かねえのかよ、メシヤはさ。」 ふたりはやっと「トラットリアファルコーネ」と書かれた小さな店に到着した。 「なにする?」 「あたしさ、みてよこれ、ペールオレンジだよ、レギンス。セクシーじゃね?これ汚したくないからさ。」 「そっか、じゃあ、パスタじゃなくて、ピザいく?とビールと。」 「いいね。ビール。」 エリサは、席に着くと、なにか匂うのに気が付いた。 「イクシマ、あんたコンディショナー何使ってんの?」 「俺?わかんね。コンビニに売ってる安いやつだよ。」 「へー、くせえよ、別のにしな。それに、イクシマ、パンツのファスナーが開いとるぞ。」 「げっ、やべ。」 ピザが来たので、ふたりはビールでバクバクと食いまくった。 「ビールおわかりいく?」 「いいね、のもうのもう。」 ビールをすでに、ジョッキで3杯づつ飲んだふたりは、ますます声がでかくなった。 「アーティスティック・スイミング観たか、って言ったらさ、姉貴がなにそれっていうんだぜ。 それって、シンクロナイズド?とかさ。」 「ねえちゃんいくつ上よ、10歳?」 「7つ。ふりいんじゃねえの、ねえちゃんって言ったらマジギレしてやんの。」 「イクシマ、水泳やってなかったっけ?」 「やってた。タンクトップが似合う男バンバーワンって言われてたからさ。」 酒のせいか、なんだかイクシマがイケメンに見えてきた。 「ところで、総務グループのサブリーダーしてる中川さん知ってる?」 「すげえよな、めっちゃ頭いいらしい。彼女がどうかした?」 「あの人の旦那って看護士なんだって。旦那に安定職がいるとラッキーだろうな。」 「まじか。仕事なんてテキトーでいいのに、しっかりしてんだよなあの人。すげえじゃん。」 「なんかさ、認知症の面倒見、大変らしいよ。徘徊したりあるじゃん。」 「やべえよな、俺たちなんて人生100年とか言われてるし、生活習慣病とかなって、 変に長生きしたら大変になったり。年金だってもらえないらしいし。」 「あったまくるよね、世の中。あたしらがなにしたってんだよな。」 「そうそう!飲もう!」 ふたりは、将来の日本話ですっかり意気投合した気になったただの酔っぱらいだった。 「おい、エリサ、人生早戻しできたら、なにしてると思う?」 「そうだなー、少なくとも、おまえとはここで飲んでねえと思うわ、いくしまあ。」 店には、ミスタータンブリンマンがかかっていた。 「これ知ってる曲だ。うちのおやじが好きなんだ。ふるー。このの店主はジジイなのかな。」 「えーっ、これうちのママもよくかけてるよ。エルピーで。ちょいおしゃれだよね、あれ。」 ふたりは勢いでレイトショーに行くことにした。 「なんだか古臭い映画なんだってさ。妙子って主人公の名前、ふるくせー。」 「昭和の青春映画って、ちょいおしゃれじゃん。いこいこ。」 ふたりは、2022年の有楽町を楽しんだ、のかもしれない。  |