|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.215 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.215 |

|

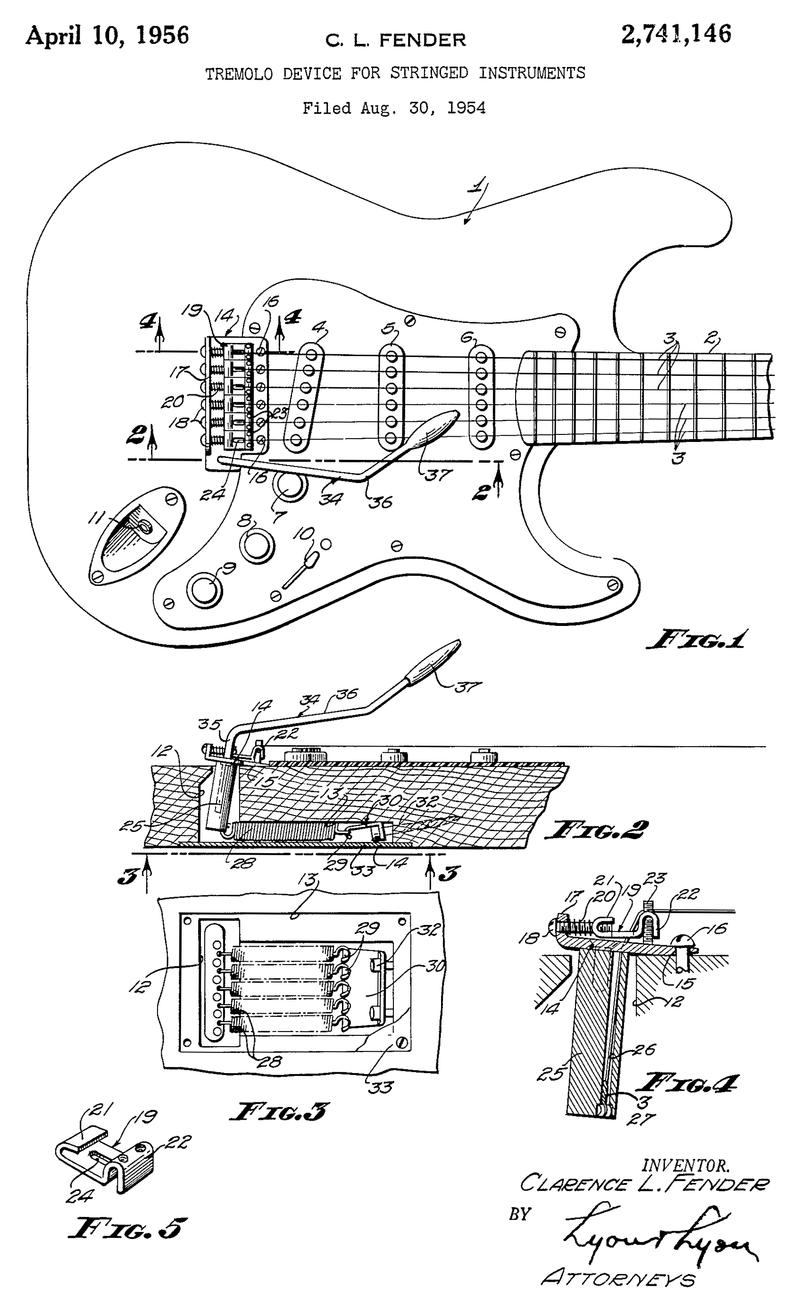

音楽を永遠に変えてしまった男 ~ レオ・フェンダー  どうも。こんにちばんわ、頑固8鉄です。 音楽を永遠に変えてしまった男、という。なんかすごいことみたいですが、ほんとにすごいですよ、今回の話は。 優れた音楽家がポピュラー音楽に大変革をもたらす、というのはよく聞く話ですが、それだけではない。楽器によって、 ありようを変えてしまうということもある。むしろ、こっちのほうが影響は大きい。 大工道具が代われば掘っ立て小屋からビル建設に移行したりしますから。 歴史はさまざまな小さな試行錯誤や小さな変革の積み重ねでできていますから、一朝一夜でひとりの天才が 大変革をもたらすなんてことはありません。 その足元には、たくさんの人の、膨大な数の努力と成果があったはずだからです。 それにしても、そうした変革にブレイクスルーをもたらした人、というのは特定できます。特にエンジニアリングの世界は、 形のない音楽ではなくて、モノを扱っているので、かなりはっきりする。レオ・フェンダーもそのひとり。 エレキギターの代名詞ともいわれるフェンダーギターの創業者です。 当初のギターの電気化はとにかく、音量稼ぎのためでした。なにせ、アコースティックギターってのは音が小さい。 当時の管楽器が中心のジャズバンドの中では、まったく聴こえない。 弾いている本人すら聴こえなかったのをなんとかしたかった。 もともとはバンジョーで、ある程度音量が稼げたが、ギターが流行して置き換えてみたはいいけれど、 まったく聴こえない。 じゃ、なんで置き換えたりしたのか、は謎なんですけども。でかい音を出すために設計されたアーチトップギターでも、 バンドが大編成になるにつれ、存在意義がなくなっていく。なんとかバンドメンバーにリズムを提供するくらい しかできなかった。そのあたりから始まるエレキギターの歴史の面白いドキュメンタリーもあります。 それ以前に、ギターをエレクトリック化して音量を稼ごうというアイデアはあったようで、 1910年代には試行錯誤した記録が残っているらしい。 歴史というのはたいてい後付けで、今振り返ってみれば、ということになりますので、 最初の、というより、最初に有名になったエレクトリック・ギターは、1932年のフライパン。 こらあ、便利な調理器具だねえ、卵焼きも作れるし、音楽もできるんかい、ではありませんね。 ジョージ・ビーチャムが作った小さなシンプルな楽器は、1931年には特許をとっているので、 それが第一号機であるとされています。このフライパンは、スチールギターです。  もともと、ギターには主に2つの奏法がありまして、ひとつは、横に寝かせてスチールバーを滑らせて弾くスタイル。 こちらは、今はスチールギターと言われていてハワイアンで有名ですが、アメリカではこちらのほうが20世紀初頭は ポピュラーでした。ハワイアンブームというのが20年代にあったんですね。 で、普通のギター、というか、もともとの先祖、リュートあたりと同じように抱えて弾くスタイルのほうを、 スパニッシュ・ギターと呼んでいたんです、当時は。 昔のギブソンあたりのカタログにも、エレクトリック・スパニッシュ・ギターなんて記述もあって、なんだそら? と思いますが、フツーのエレキギターのこと。 で、最初のエレクトリック・スパニッシュは、なんとこれ。  Ro-Pat-In Corporation (のちのリッケンバッカー)が1932年に作った。立派なもので、 今のエレキギターと比べても遜色ない、ベルライクな、ちゃんといい音がする。 これはアコースティックギターにホースシューマグネティックピックアップをつけたものですが、 この路線をさらに洗練するべく、新しいピックアップを開発し、出てきたのが、ギブソンのES-150。 のちのESシリーズ(ESはエレクトリック・スパニッシュの略)の一号機で、1936年です。 これを使ってジャズギターの在り方を変えた人、というのが、ベニー・グッドマンのバンドに いたチャーリー・クリスチャンで、ホーンライクなソロをとった。これが音楽界全体にショックを与えたんですね。 このころ、エレキギターそのものをもう少し使い勝手のいいものにしようと頑張ってた人たちがいる。 ハウリングをなくし、クリーンな音が出る共鳴胴がないソリッドボディのスパニッシュスタイルを最初に作ったのは ドラムスメーカーのスリンガーランドで、1936年。(モデル401 ソングスター)。これはべニアを重ねたボディで、 ちょうどラップスティールをそのままスパニッシュスタイルに置き換えたような形でした。 さらに、ギタリストで発明家のレス・ポールは、線路の枕木にマイクをとりつけたものをギター化してギブソンに売り込ん だけれど相手にされなかった。でも、この通称「ログ」は、のちの1954年にギブソンによって商品化されます。 それが今のレス・ポール・ギター。オリジナルのログを弾いている驚きの映像がこちら。 一方、1949年には、ギタリストのマール・トラヴィスがギタービルダーのポール・ビグスビーに頼んで、 ソリッドボディのギターを特注で作ってもらっています。これが有名なビグスビーギターですが、 このデザインの基本を取り入れて、さまざまな工程を大量生産向きにし、安価に提供しようと 自分で作った人がいました。これが、レオ・フェンダー。 電気工作がなにより好きなラジオの修理工で、ギターなんて弾いたこともない。 (その後もチューニングすらちゃんとできなかった)。 この人が、エレキの世界、ひいては、ギター音楽に大革命をもたらしたのです。 当たり前ですが、エレキは常にアンプとセットで開発されてきました。 入力装置(ギター)と出力装置(アンプ)があってはじめて成り立つ世界。フェンダーは、 出力側のアンプメーカーでしたが、入力装置のほうも、もっと工夫すれば、たくさんの人が気軽に 手にできるものができるんじゃないかと考えて、試行錯誤しながらそれを実現したんですね。 だから、レオ・フェンダーはエレキのヘンリー・フォードだという人もいます。 もともとのギターの大量生産会社の代表はリーガル、ハーモニーグループでしたが、 まあ、通販専門の、安かろう悪かろうみたいなものであったのに対し、フェンダーのギターは 大変よくできた完成形といっていいもので、人気が出た。しかもこれ、今日でもほとんど変わることなく、 今でもエレキのスタンダードとして最もよく使われている。だから、最初から完成形。 このあたりがすごいところです。最初に出たのは49年。エスクワイア~ブロードキャスターという モデルでしたが、のちに改名されて、今日でも誰もが知っているモデル、テレキャスターとなりました。 その後、ストラトキャスター、ジャズマスター、マスタングなどおなじみのモデルが 60年代までに出そろい、すべてが現在のエレキスタンダードになっています。 これほど一般化したのは、ボルトオンネック構造、ピックガードと配線が一体化したキャビティ構造など、 レオ・フェンダーの工場生産向き効率的な構造の発明にあります。 大量生産できて安価で優れた実用性がある、おまけに当時50年代のデザインの最先端だった。 間違いなく、ミッドセンチュリーモダンのデザインですよね。当時のデザインの代表例に挙げられ ることも多いです。なんか、当時のアメリカンマッスルカーと共通するセンスがある。  さらに、すごいのは、エレキベースの開発だろうと思います。 こちらは、最初のベースギターはフェンダーの発明したプレ シジョンベースと書かれた記事をネットなどでよく見かけますが、ほんとはもっと古くから存在しています。 1935年にポール・タトマックが発明した第一号のエレクトリック・ベースがこちら。 小さいし、ネックが細くて短いので今のウクレレベースみたいですが、 立派にちゃんとベースギターの音がしてますよね。 これが、フレットのあるベースギターの元祖だと言われていますが、 4本しか現存が確認されていません。 これもやはり、爆発的に一般化させ、ほぼ完全にウッドベースにとって 代わるまでになったのは、フェンダーのプレシジョンベースが最初でしょう。 クラレンス・レオニダス・フェンダーは、1909年8月10日、カリフォルニア生まれ。 若い頃はピアノを弾き、サックスを学び、なんてやってましたが、長続きせず。 でも、エレクトロニクスへの関心は半端なかった。中学生のころから、実家の小さな店で ラジオの修理を始めているんですね。 その後、フラートン短期大学に進学しますが、会計学専攻で、電子工学は完全に趣味。 大学卒業後、冷蔵庫関係の会社に就職し、配達員から簿記の事務員までえっちらおっちら リーマンしてましたが、そんな彼にチャンスがやってきました。地元ミュージシャンの友達が、 電気に強いフェンダーにPAシステムの構築を依頼。 その後も、これは趣味、仕事は会計士、という生活を続けていましたが、なにせ大恐慌時代。 職を次々とクビになってしまいます。これではいかん、趣味だのなんだの言ってる暇はない、 と、とうとう1938年に600ドルを借りて、自分のラジオ修理店 「フェンダーラジオサービス」を始めました。ところが、実績を知っている地元ミュージシャンや バンドリーダーがPA構築依頼にやってくる。さらに、エレキギターのアンプの製作も頼まれる、 という具合に、趣味がビジネスになっていった。得意分野はなんであれもっとくもんですね。 第二次世界大戦中、フェンダーは、10年間ラップスチールギターを製造および 販売してきたリッケンバッカーで働いていた発明家でラップスチールプレーヤーである クレイトンオー「ドク」カウフマンに会いました。 カウフマンは「ビブラート」テールピースを発明したことで今日でも有名です。 これは後のビブラートテールピースの前身ですね。フェンダーはチームを組むべきだと 彼に確信させ、増幅されたハワイアンギターとアンプを設計および製造するために 「K&Fマニュファクチャリングコーポレーション」を立ち上げました。 1944年、フェンダーとカウフマンは、フェンダーがすでに特許を取得している 電動ピックアップを備えたラップスチールギターの特許を取得。 1945年、アンプを備えたキットでギターの販売を開始。 1946年、DocはK&Fから撤退し、 Fenderは会社を改訂して今日まで続く、フェンダー社となっています。 そして、テレキャスターを世の送り出してから、70年以上が経過していますが。 今でもエレキといえばフェンダー。 ここまでくれば、これは大改革、大発明といえるのではないでしょうか。 楽器が弾けないラジオの修理工は好きなことを追求し、 時代によって自分の生活を支えるために努力し、その結果、世界の音楽を 塗り替えてしまった、という、そんなお話でした。  |