|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.144 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.144 |

| 1950年代のアメリカ映画私感 | ||

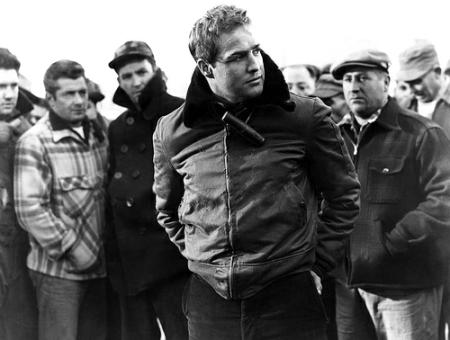

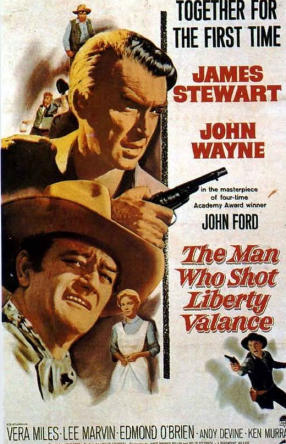

なみさん、んこばんは。春野水郎です。 ちょっと、前回、アメグラ、などを採りあげたりしたもので、今回は、ちょっと続きっぽく1950年代の映画群について、私見を書いてみたいと思いマッスルショールズ録音は最高! では、わかりにくい冗談はハゲだけにして、お話、いきます。 1950年 イヴの総て(ドラマ。ジョゼフ・マンキーウイック) サンセット大通り(ドラマ。ビリー・ワイルダー) 1951年 巴里のアメリカ人(ミュージカル。ヴィンセント・ミネリ) 1952年 雨に唄えば(ミュージカル、スタンリー・ドーネン) アフリカの女王(ドラマ。ジョン・ヒューストン) 真昼の決闘(西部劇。フレッド・ジンネマン) 1953年 此処より永遠に(ドラマ。フレッド・ジンネマン) シェーン(西部劇。ジョージ・スティーブンス) 1954年 ケイン号の叛乱(戦争映画。エドワード・ドミトリク) 波止場(ドラマ。エリア・カザン)  裏窓(スリラー。アルフレド・ヒチコック) スタア誕生(ミュージカル、ジョージ・キューカー) 1955年 マーティ(ドラマ。デルバート・マン) 理由なき反抗(ドラマ。ニコラス・レイ) 1956年 捜索者(西部劇。ジョン・フォード) 1957年 戦場にかける橋(戦争映画。デビッド・リーン) 突撃(戦争映画。スタンリー・キューブリック) 12人の怒れる男(ドラマ。シドニー・ルメット) 1958年 旅路(ドラマ。デルバート・マン) めまい(スリラー。アルフレド・ヒチコック) 情婦(ミステリー。ビリー・ワイルダー) 1959年 北北西に進路をとれ(スリラー。アルフレド・ヒチコック) 1960年 アパートの鍵貸します(ドラマ。ビリー・ワイルダー) サイコ(スリラー。アルフレド・ヒチコック) 荒れ狂う河(ドラマ。エリア・カザン) 1962年 リバティ・バランスを撃った男(西部劇。ジョン・フォード) 上記に挙げたのは、1950年代を代表するアメリカ映画です。 「牛のクソにも段々がある。」といったのは、映画評論家の町山智浩さんですが、これは、一番上のほうの段にあるもの。下のほうには、エド・ウッド映画(史上最低の映画監督としてカルト化し、後に伝記映画がアカデミー賞までとった。)にいたるまで、無数の映画があるのです。 50年代は実は、ハリウッドのスタジオシステムではない、独立系の映画会社(インディーズ)がたくさんできはじめた初期で、下のほうを観れば、キリがないほど、ある意味、面白い映画が渦巻いています。そのほとんどは、SFとホラーで、特にSFはB級とはとても呼べない歴史的名作(宇宙戦争、地球の静止する日、ボディ・スナッチャーなど)がたくさん作られました。特徴的なのは、米ソ冷戦と宇宙開発競争という時代背景を常に視点にとらえている点で、最も多かったのは例えば、「放射能X」(日本ではゴジラに代表される、「放射能モンスターもの」の元祖。核の恐怖。)であるとか、「ボディ・スナッチャー」(宇宙人が人間を乗っ取っていく。マッカーシズム、赤狩りの暗喩)であるとか、非常に世相を端的に表現したものが多いのです。  ホラーで有名なのは、安価大量生産で大もうけしたロジャー・コーマン制作の作品群が挙げられます。「赤死病の仮面」であるとか、「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ」、「血のバケツ」・・・。コーマンの理念は徹底してシンプルなもので、いわば吉野屋と同じ、「早く!安く!儲ける!」だったと言われていますが、実際のところ、大作を作れば作るほど赤字になるハリウッドの主流映画と違い、コーマンのインディペンデント製作会社は、「世界で唯一映画製作で富を築いた黒字会社」と言われていました。このあたりは、書き出すと「裏のアメリカ映画史」数冊分に匹敵してしまうので、あまり深くは書きませんが、コーマンの有名な哲学をひとつだけ引用しておきます。 「まずやらなくてはいけないのは、映画の冒頭をとてもうまく撮ることだ。観客は何がはじまるのかを知りたがっているのだからね。それから映画の最後にも力を入れなくてはいけない。観客は、どんなふうにすべてがおさまったのかを知りたがっている。ほんとうはほかのことはどうでもいいんだよ」 ロジャー・コーマン  さて、本稿の本題に戻ります。こうした「Bムービー流行」の一方で、段々の一番上、いわゆる有名どころ、A級ムービーはどんなだったのでしょう。 昔ながらのミュージカル映画、西部劇、戦争映画、人情喜劇、そして、当時のアメリカの社会問題をシリアスにとらえたドラマ、といったタイプの異なる映画がずらりと並んでいても、どこか共通したところがあるのです。それは、何か一言でいうと、おそらく、人間や社会の複雑さを描いたところであると思います。スリラー、ミュージカルという、あまり時代性と関連しないものを除けば、あとは50年代特有の考え方の変化や時代性を写し取っていると言っていい。 例えば、西部劇や戦争映画を観てみると、40年代以前のものとは明らかに違う傾向が見られます。それまでの典型的な西部劇は、簡単に言うと「勧善懲悪」の世界で、正義の味方(アメリカ主義)が敵(インディアンなどの原住民や盗賊、ナチス)を滅ぼしてめでたしめでたし、というのが話の根幹を通っていました。非常にわかりやすい、ある意味幼稚なストーリーばかりだったのです。1939年から1945年にかけて続いた第二次世界大戦は、アメリカにとって「正義の戦争」という大義名分があり、それは映画においても反映されていたと観るのが普通でしょう。ところが、50年代になると、その反動からか、敵はそんな簡単に「悪」と割り切れるものではなくなったり(戦場に架ける橋、突撃)、もっと人間の心理の奥底にあるドロドロしたものであるとか(捜索者)、深い悲しみを背負った影のある主人公であるとか(シェーン)、本当の正義とは何か直接問うものとか(リバティ・バランスを撃った男)が名作として評価を得ていったのです。  とりわけ、こういったジャンルで、当時異彩を放ったのは、「真昼の決闘」でしょう。主人公の保安官は、ジョン・ウエインがよく演じた、悪漢をバタバタと撃ち殺すスーパーヒーローではなく、人を傷つけるのも自分が傷つくのも怖ろしくて仕方がない、ごく普通の小市民として描かれています。アメリカが正義だという基本理念からすると、これは大変革で、先の大戦の大義を幼稚なものに見せてしまうインパクトがありました。最後は主人公が必死で、しかもか弱い女性の手を借りて、無法者たちを倒して終わるのですが、全体を通して感じるテーマが、人とは弱いもので、無駄な人殺しなど誰も望まないものだ、というものだったのは明らかです。 映画技術という点で観れば、最も革新的だったのは、おそらく、ヒチコックの作品群で、「めまい」は常に「映画史に残る最も素晴らしい映画100」の1位にたいてい入っていますし、「サイコ」は、その後のスリラー映画のあり方を完全に変えてしまった作品です。  いずれにせよ、50年代のアメリカ映画は、ひとひねり加わったものの、その後60年代の映画群(いわゆるアメリカン・ニューシネマ)と比べると、まだまだ旧き良きハリウッド映画の香り漂うものでありました。 60年代、ケネディの暗殺、泥沼化したベトナム戦争、自由と平等を唄ったロック文化の嘘(実際は金儲け)といった世相の変化を受けて、アメリカ映画はますますひねくれた、ある意味、非常に深みのあるものへと変貌していったのです。 |