|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.14 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.14 |

|

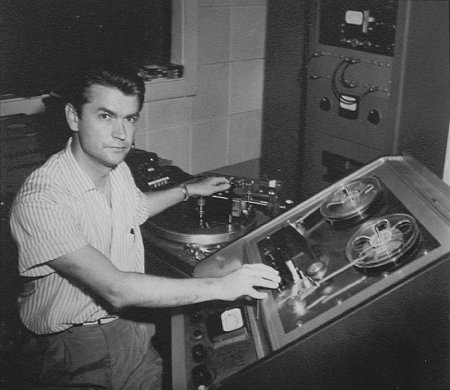

ザッツ・オールライト(サム・フィリップス・ストーリー)  こんにちは。 今回は、ロック創世記、最大にして最強の裏方さん、サム・フィリップスのお話。フィリップス、というと、電気髭剃りメーカーを連想する日本のオヤジ、頑固8鉄がお送りします。 サム・フィリップスは、1950年代、メンフィスのサンレコード・オーナーで、エルヴィス・プレスリーを世に出したことで有名なプロデューサー。ロック音楽の歴史からは切っても切り離せない偉業を成し遂げた人々は、ミュージシャンとは限りません。近所の八百屋のおばちゃんだって、3丁目のご隠居だって、みんな大事な役割があるのだっ! と、まあ、そんなことを言うとキリがないのですが、プロデューサーといったら、あーた、ミュージシャンよりエライと古今東西決まっております。まあ、一番エライのはお客様ですが。 さあ、というわけで、フィリップス自身は、ミュージシャンではありませんが、その歴史的功績は、どんな偉大なミュージシャンにもひけをとらず重要なものだったわけです。 サム・フィリップスは、1923年、アラバマで生まれました。 8人兄弟の末っ子で、高校時代は自分のバンドをドタバタやったりしていたのですが、あまりいいミュージシャンではなかったそうで、「俺・・・やっぱ、音楽ダメだわ・・もっとうまいやつたくさんおるしいー・・」といまいちな気分ですごしておりました。 しかし、彼自身は、むしろ、人の才能を見抜いて、優れた連中を集めたり、統率したりすることが得意だいうことを自覚していたのです。 「やっぱ、俺の夢って、法律家になることじゃん!それで世の中をよくするんだ!」と、正義感も強かったサムくん、アタマもよく、大学の法学部に行くのが将来の希望だったのです。しかし、そんな矢先、父が急死、フィリップスは、高校中退を余儀なくされ、金を稼ぐために、食料品店やパーラーでバイトに励む毎日。大学に行ける資金はありませんでした。 「こんな・・くそう・・なんで俺がこんな目にあわなくちゃならないんだろう・・俺だって、金さえあったらなあー・・」と、思っていたサムくん、そんな気持ちをぐっとこらえ、一所懸命働く毎日。  しかし、出身家庭が黒人とともに働く小作農だったフィリップスは、父の同僚だった黒人たちが唄うブルーズ音楽に魅せられてきていて、ラジオ界で活躍したいという希望を持ち始めます。「それなら、馬鹿高い学費も必要ないんじゃないか?」と思ったのです。 そして、アラバマやナッシュビルでラジオDJの仕事についた後、メンフィス中を旅して歩くうち、ビール・ストリートに居場所を見つけるのです。そこは、街角ごとに、黒人を中心にしたストリートミュージシャンがなにがしか演奏をしている、活気にあふれたところでした。 「この懐かしい響き・・・猥雑で活気ある雰囲気・・・最高だぜ・・!」と、ビール・ストリートに恋してしまったフィリップス、1945年からメンフィスのラジオ局で、ポップ、ブルーズ、カントリーなど、なんでもかけるDJとして活動した後、1950年に、ビール・ストリートに戻り、自身のレコーディングスタジオの経営を始めます。それは、DJ時代と同じく、「どこでも誰でもレコーディング出来るスタジオ」というコンセプトで立ち上げられ、これが、ブルーズとカントリーのミックスである、ロック音楽を生み出すサン・レコードの基礎となるのです。 苦労に苦労を重ねたあげく、実現可能な夢に向かって進みだしたサム・フィリップスは、法律家はあきらめざるを得なかったけれど、とうとう自分の居場所を見つけたのです。 そうして、メンフィスを拠点とするR&Bアーティストを片っ端からレコーディングする中、1951年に、アイク・ターナーのバンドでバリトン・サックスを吹いていたジャッキー・ブレンストンが唄った、旧型オールズモヴィールのクーペについての曲「ロケット88」(翌年、ビル・ヘイリーのロカビリー・カヴァー版もヒット)を録音して、シカゴのチェスレコードに売り込んだところ、これが大当たり。フィリップスは成功への糸口をつかみます。 「もし、普通のキレイなまともなサウンドを録っていたら、仕事をした気にならなかっただろう。そんな音楽には、興味がなかった。サウンドは新しければ新しいほど面白いんだ。」(アイク・ターナーのレコーディングに関して) 「おお!なんだか知らんが、ウケた!!やっぱ、俺がいい!と思ったサウンドはウケるんだ!よーし!見てろよー!」と意気込んだフィリップス、この年には、チェスター・バーネット(ハウリン・ウルフ)もレコーディングし、この偉大なブルーズマンに多大な影響を受けたりもしています。 そして、ついに運命のときが巡ってきます。、1953年、「おかあさんへのプレゼントに1曲レコードにして欲しい」とふらりとやってきた、音楽はド素人の、トラックドライバーの青年に出会うのです。青年の名は、エルヴィス・プレスリー。 「とにかく、初めて、スタジオのドアを開けて入ってきたときから、彼はセックスそのものなんだよ。色気の塊みたいなもんだ。単にハンサムだ、ということではないんだ。彼のトータルな人格、それものがセックスアピールの塊なんだよ。だけど、それはたいして重要なことではない。2曲、やってみせてもらって、ぶっ飛んだ。こいつはすごいと思ったね。」 フィリップスの回想では、エルヴィスは、まったくつるむ仲間もバンド仲間もおらず、ベッドサイドにあるギターがすべての孤独な青年だったそうです。人前で唄ったこともなかったエルヴィスの限りない可能性をたちまち見て取った人は、フィリップスが初めてでした。  そして、フィリップスは、地元の腕利きセッション・ミュージシャン、スコティ・ムア(ギター)と、ビル・ブラック(スラップ・ベース)を呼び寄せ、エルヴィスと組ませて、レコーディングを行うのです。彼らが、なにか新しいサウンドを生み出すまで、アドヴァイスしながら、フィリップスはスタジオでじっと待ったのです。 「きっと、こいつらは、何かやらかしてくれるに違いない。誰も聴いたことのないようなすげーやつを!」 そして、ついに、これまで本当に、誰も聴いたことのなかったサウンド、「ザッツ・オールライト」が完成するのです。  「マーケットは、似たようなものでいっぱいだった。同じことをやるのは馬鹿らしい、と思った。最初から、何か違うことをしなくてはいけない。それは軌道に乗せるまで大変だろう、でも一度乗ってしまえば、何かを手にするだろう、と思っていた。」 「ザッツ・オールライトは本能とインスピレーションで出来たんだ。彼ら(エルヴィス、スコティ・ムア、ビル・ブラック)には、ヒットを作ったという実感はなかったろう。しかし、私には、やった、という実感があった。自分でわかっていれば十分だ。他のやつがなんと言おうと関係ない。」 「技術的にうまくいったかどうかと、心に訴えるものがあるかどうかは、別問題だ。技術的に未完成なテイクでも、ハッとさせる何かがあるテイクを選ぶべきだ。」 「ザッツ・オールライト」で、未知の領域に通じるドアが開いた、と感じたフィリップスは、エルヴィスとスコティ、ビルのトリオで、ジュニア・パーカーのブルーズ曲、「ミステリー・トレイン」、ロイ・ブラウンのジャンプ曲、「グッド・ロッキン・トゥナイト」などのロカビリー版を次々と吹き込み、それが新しい時代の音楽、「ロックンロール」の基礎となると同時に、エルヴィス・プレスリーの音楽的基盤となっていきました。 しかし、サン・レコード自体は、小さな独立レーベルのこと、経営が苦しく、RCAからエルヴィス引き抜きの話が来たとき、フィリップスは、エルヴィスの録音権を3万5000ドルで売却。RCAは、実際はフィリップスごと引き抜こうとしたのですが、大手レコード会社のサラリーマンになることを頑なに拒否し、エルヴィスを手放すことになったのです。 苦労に苦労を重ねて居場所を見つけた彼は、そうやすやすと身売りをしたりはしない決心でした。 そして、その後、フィリップスは、もうひとりのロカビリアン、カール・パーキンズに期待を託すことになります。 「エルヴィスとは、ブルーズのほうへ、カールとは新しいカントリーのほうへ行きたかった。クレイジーなことに、今まで聴いたカール・パーキンズで一番チャーミングな曲は、ムーヴィー・マグとバッピン・ザ・ブルーズだ。」 続いて、オーディションにやってきた、カントリーシンガーのジョニー・キャッシュ、バラードが得意なロイ・オービソン、はちゃめちゃなピアニスト、ジェリー・リー・ルイスを売り出します。 そして、ジェリー・リーがヒットを連発。 「ハウリン・ウルフは、いつでも、準備をしないやつ、だった。だが、本番には強いんだ。曲はいつだって未完成だったけど、そんなのは関係ない。白人で一番似ているのは、ジェリー・リー・ルイスだ。同じ歌を同じようには絶対に歌わなかった。」 そうしてフィリップスがともに働き、育てたアーティストたちは、エルヴィスと同じように、それぞれが大手に引き抜かれたりしながら、世界的スーパースターとなっていきますが、フィリップス本人は、60年代音楽の流れに取り残された形になってしまいました。 時代は、フィリップスの信念だった、「技術よりも魂のこもったものを」という流れとは相反する方向に流れていったからです。ロック音楽は、小さな独立レーベルと風変わりな若いアーティストのものではなくなり、大手レコード会社が、入念に、莫大な資金投資をして行うビッグ・ビジネスになっていったのです。 それでも、フィリップスは、決して金のために、つまらないレコードをつくって音楽業界で生き延びようなどとはしませんでした。とうとう、69年、サン・レコードを売却。大金持ちとなって、業界から引退します。 そして、2006年に亡くなるまで、表だった活動はしませんでした。  しかし、後年のインタビューで、エルヴィスの死について、こんなコメントを残しています。 「問題は、善良で純粋な気持ちで、何かを心待ちにするということがなくなった時だ。誰でも同じだ。何が世間で起ころうと、自分のやっていることを楽しくできなかったら、世界中を手に入れたって、自分の精神と魂を失うことになる。何がつらいと言ったって、実際に肉体が死ぬ前に、死んでしまうほどつらいことはない。」 「この世にあるあらゆる敵のうち、自分自身以上にこわいものはない。人間は、時に、わたしは誰だろう、わたしは何だろう、いや、わたしはわたしだ、ということを考える必要がある。」 フィリップスのモットーは、「他人がどう言おうと関係ないというタフな態度が必要であり、自分が心から楽しめるかが最も大事なことだ。」ということでした。この考え方が、サン・レコードと、実質的にズブの素人だった初期のロッカーたちを支えたフィリップスの原動力だったのでしょう。 そして、フィリップス自身の歴史的功績について、こんなことを述べています。 「人々に、ささやかな楽しみをもたらしたという事実と、人々に、もう少しみんなが自分自身になるチャンスを与えた、ということを覚えていて欲しい。」 サム・フィリップスは、ロック音楽によって、周囲に流されずに、社会の歯車のように生きるのではなく、素直に自分自身で有り続けることを楽しもう、というメッセージを送り続けた人でした。 さて、THE KINGも、他のどんなブランドにもない、全く独自の製品とセンスを、手作り感覚で送り続けることによって、サム・フィリップスのメッセージを今に伝えたいと考えています。 これからのTHE KINGにますますの応援をお願いいたします! |

|||||||||||