レッド・ツェッペリンを初めて聞いた40年あまり前から現在に至るまで、不動のナンバーワンに輝き続ける偉大なドラマーじゃ。 まあ世界中のロックフリークの中でもわしと同じ評価をしておる方は星の数ほどおるじゃろうが、結構天邪鬼なわしもジョン・ボーナム様に関してだけはロック・ワールドの常識的評価に同意じゃ。

ギターのリフと一体化することで音楽を硬質極まりない物質化させて聴覚にぶち込む!これが出来るのはこのお方だけ。 本来はジャズ好きだったらしいが、強引に口説き落としてツェッペリンに参加させたジミー・ペイジの慧眼振りも頭が下がる。

ロックの歴史の中で、なんでジョン・ボーナムだけが音楽を物質化させるドラムを叩けたのだろうか? それは恐らくボーナムが類まれな運動神経と音楽センスによってツェッペリン・サウンドの内側に入り込んで、ツェッペリンという生命体のセンターから激しいシグナルを送り続けていたからじゃろう。 バンドの中でそんな奇跡と思われる演奏をやってのけたのは恐らくロック史の中でボーナムだけじゃ! |

め |

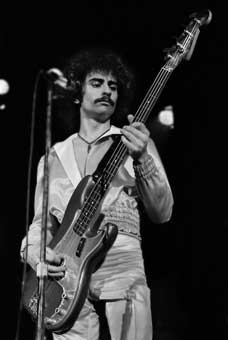

ご存知ジャズ史上に燦然と輝く狂人ベーシストじゃ。 ジャズをやるにはセンスがアバンギャルド過ぎ。 ロックをやるにはテクニックが超人過ぎ。 フュージョンをやるには性格がワイルド過ぎ。 生涯でついに音楽的着地点、安住の地を見つけることが出来なかった孤高の天才じゃ。

わしがプロデューサーだったら、何が何でもロックの世界に引っ張り込んで、ジミ・ヘンドリックス無き後、ビジネスライクになりつつあった業界とロックサウンドをぶった斬らせたかった! 「何がツェッペリンだ、何がストーンズだ、何がパンクだ、ジャコに適うヤツはいない」ってな! ジャコのトンデモ振りに刺激を受けた若い才能が次々と“正統的”に芽吹く二次効果もあったはず。

いいんだよ、バックバンドはレベルが違い過ぎたって。 バックバンドとのアンバランスさが、ジャコを暴走させてすさまじいダイナミズムがってそれじゃジミ・ヘンドリックスの二の舞じゃけど、やっぱり一度はロックをやってほしかったのお。 せめてベースをギターの様に弾きまくったブルースのカバーアルバム1枚ぐらいはなあって今でも思うわい。

|

このコーナーの新アイコンの不死鳥を見て「やべえ。 クリックしてしまった!」と後悔する方も多いことじゃろう(笑) そうじゃ、七鉄は不死身、もう一度蘇る為に不死鳥にご登場願っておるのじゃよ。 だから今回もロックジジイの超わがまま企画にお付き合い願うぞ!

歌う体操選手ロバート、リフ中心のリードギターのジミー、爆音主体のジョン(Ds)、レッド・ツェッペリンというバンドは超個性派ぞろいじゃが、それを集合体としてまとめて演奏を商品化させていたのはこのお方であり、まさにミスター・ベースマンであり、ライブにおけるプレーイング・プロデューサーじゃ。

歌う体操選手ロバート、リフ中心のリードギターのジミー、爆音主体のジョン(Ds)、レッド・ツェッペリンというバンドは超個性派ぞろいじゃが、それを集合体としてまとめて演奏を商品化させていたのはこのお方であり、まさにミスター・ベースマンであり、ライブにおけるプレーイング・プロデューサーじゃ。

わしが大嫌いで大好きな!?ニューヨーク・ドールズのベーシストじゃ。 バンド内でもっとも目立たなかった方じゃけど、その音色とベースラインはパンクの基本というか、過激なパンクバンドのベースは全部この方のコピーにしか聞こえない! いわばトンデモナイ、パンク・ベースのフォーマットを確立しておるのじゃ。

わしが大嫌いで大好きな!?ニューヨーク・ドールズのベーシストじゃ。 バンド内でもっとも目立たなかった方じゃけど、その音色とベースラインはパンクの基本というか、過激なパンクバンドのベースは全部この方のコピーにしか聞こえない! いわばトンデモナイ、パンク・ベースのフォーマットを確立しておるのじゃ。 ミュージシャン経験の無いわしには、この方の魅力を正確に表現することは難しい・・・けど、初期のエルヴィスの過激なサウンドが着地点を見失わなかったのはやっぱりこの方の手腕じゃったと思う。 楽曲のテンションやメッセージがどうであれ、常に壁の向こう側から手綱を引いておるような磁力は強力じゃよ。

ミュージシャン経験の無いわしには、この方の魅力を正確に表現することは難しい・・・けど、初期のエルヴィスの過激なサウンドが着地点を見失わなかったのはやっぱりこの方の手腕じゃったと思う。 楽曲のテンションやメッセージがどうであれ、常に壁の向こう側から手綱を引いておるような磁力は強力じゃよ。 エルヴィスの70年代を支えた名ベーシストじゃ。 この方のプレイを聞いておると、リズムキープとアレンジメントを兼用するピアニストの左手のプレイのようじゃ。 ロックンロール、ブルース、カントリー、またマニアックなアメリカン・トラディショナルまで見事にこなすマルチプレーヤーじゃな。 孤高のロックサウンドであるドアーズのアルバムでもキメてみせたのは知られざる偉業じゃぞ! その圧倒的な力量は、ジャコ・パストリアスにも共通するとわしは評価しとるんじゃ。

エルヴィスの70年代を支えた名ベーシストじゃ。 この方のプレイを聞いておると、リズムキープとアレンジメントを兼用するピアニストの左手のプレイのようじゃ。 ロックンロール、ブルース、カントリー、またマニアックなアメリカン・トラディショナルまで見事にこなすマルチプレーヤーじゃな。 孤高のロックサウンドであるドアーズのアルバムでもキメてみせたのは知られざる偉業じゃぞ! その圧倒的な力量は、ジャコ・パストリアスにも共通するとわしは評価しとるんじゃ。

ドラマー16~20位(順不同)

ドラマー16~20位(順不同)

イワイロック談義をやったら、誰だってこんな内容になるんじゃないか!(笑) そう、七鉄が酒飲みながら言いたい放題、やりたい放題をやるのが「300回記念連載」でありますぞ! 諸君もお時間がたっぷりある時に一杯やりながら己のベスト20、30をやってみてくれ。 知識があればあるほどランキング付けが難しくて頭がこんがらがってきて、最後は自分の感情のおもむくまま、酒の酔いに任せてまとめに走るに違いない!

イワイロック談義をやったら、誰だってこんな内容になるんじゃないか!(笑) そう、七鉄が酒飲みながら言いたい放題、やりたい放題をやるのが「300回記念連載」でありますぞ! 諸君もお時間がたっぷりある時に一杯やりながら己のベスト20、30をやってみてくれ。 知識があればあるほどランキング付けが難しくて頭がこんがらがってきて、最後は自分の感情のおもむくまま、酒の酔いに任せてまとめに走るに違いない!