相変わらず 相変わらず |

|||||||||||||

| ROCK FIREBALL COLUM by NANATETSU Vol.196 | |||||||||||||

相変わらず 相変わらず |

|||||||||||||

| ROCK FIREBALL COLUM by NANATETSU Vol.196 | |||||||||||||

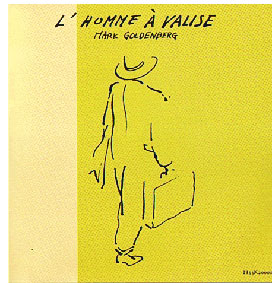

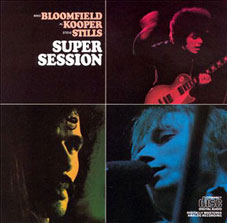

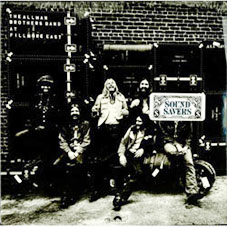

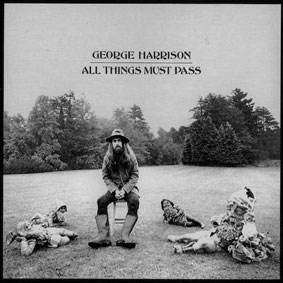

| 一年に一度のシツレイ企画! If you don't like Rock n' Roll ! 〜 もしもロックが嫌いなら! 第三回: 「時には歌のないロックを〜ロック・インスト・アルバムの名盤(迷盤)」  この企画を覚えている方がいらしたら、相当の「七鉄通」! まあそんな物好きな方などほとんどいないに等しいがな(悲しい・・・)。 まあ人間誰しも、死ぬほど好きなモンでも時には気が向かなくなる時はあるもんで、やっぱり今年もコレやらせて頂きやんす。 一昨年と昨年は、ロック以外でわしの好きなアルバム、クラシックからウルトラセブンまで!なんぞをピックアップしたんじゃが、今年は嗜好を変えて、ヴォーカル無し、インストゥルメンタルのロック・アルバムをご紹介しよう。 この企画を覚えている方がいらしたら、相当の「七鉄通」! まあそんな物好きな方などほとんどいないに等しいがな(悲しい・・・)。 まあ人間誰しも、死ぬほど好きなモンでも時には気が向かなくなる時はあるもんで、やっぱり今年もコレやらせて頂きやんす。 一昨年と昨年は、ロック以外でわしの好きなアルバム、クラシックからウルトラセブンまで!なんぞをピックアップしたんじゃが、今年は嗜好を変えて、ヴォーカル無し、インストゥルメンタルのロック・アルバムをご紹介しよう。歌の無いのはもはやロックではない!ってご意見はごもっとも。 でもな、その歌がどうにもウザったい時があるんじゃよ。 どんなに惚れた女だって、365日毎日毎晩顔を付き合わせるのはゴメンだぜ!って気持ちが分かる方、どうか“ご静読”を。 ロックの日(6月9日)にはどうもそぐわないかもしれんが、パンチの効いた企画、目の覚める新作はThe−Kingがしっかりキメてくれているので、わしはあえてひっそりといこう! その詩人は底知れぬ乾きを抱えていた! ■鞄を持った男/マイク・ゴールデンバーグ■  このアーティストを知っておる方はそんなにおらんじゃろう。 でも実は1980年代の初頭の日本のお茶の間で人気のあった楽曲を次々と発表していたお方じゃ。 サントリーウイスキー「ローヤル」のCMを覚えておるか?詩人ランボー、建築家ガウディらの生涯をイメージした映像と独特の陰りと憂いをもった音楽が合体した忘れがたき名CM。 その音楽を担当していたのがマイク・ゴールデンバーグじゃ。 特にランボー編の「女王と剣」、ガウディー編の「オルフェ」は人気が高く、その評判があまりにも高くなって作られたのがこのアルバムなんじゃよ。 このアーティストを知っておる方はそんなにおらんじゃろう。 でも実は1980年代の初頭の日本のお茶の間で人気のあった楽曲を次々と発表していたお方じゃ。 サントリーウイスキー「ローヤル」のCMを覚えておるか?詩人ランボー、建築家ガウディらの生涯をイメージした映像と独特の陰りと憂いをもった音楽が合体した忘れがたき名CM。 その音楽を担当していたのがマイク・ゴールデンバーグじゃ。 特にランボー編の「女王と剣」、ガウディー編の「オルフェ」は人気が高く、その評判があまりにも高くなって作られたのがこのアルバムなんじゃよ。日常空間と異次元空間、東洋と西洋、その間を浮遊するような、まるで場末のサーカス一座の楽団が奏でる胸の奥をかきむしられるような不思議な懐古的メロディーが全編にわたって佇んでおる。 悲しいんだけど涙は出ない。寂しいんだけど人に会いたくない。ずっとぼんやりしていたいけど歩き出したくもある。 酒を飲みたいんだけど飲まない方が良さそうだ。(でもわしは飲むがな!) 人間という実に中途半端な精神の生き物にとって、本当にリラックスできる音楽って、これなんじゃないか? ロックでもクラシックでもジャズでもワールドミュージックでもない。でもその全てであるような気もする、静かな、実に静かな嵐が吹き抜けていくような快感がやってくるこのアルバム、ここ数年来のわしのフェイバリットBGMアルバムじゃ。 難を言えば、CMの評判からこさえられたリクエスト・アルバムなんで、演奏の完成度が高すぎるというか、洗練され過ぎておる。 もっとチープなアレンジで聞いてみたい。 新しいライブの “キメ”方 ■スーパーセッション/M・ブルームフィールド、A・クーパー&S・スティルス■ ■フィルモア・ライブ/オールマン・ブラザーズ・バンド■  どちらも1970年代初頭のロックシーンに「長尺なブルース・セッション」というブームを呼んだアルバムじゃ。 「ロック名盤集」なんて書籍には必ず登場するから、名前ぐらいは知っとる方もいるじゃろう。 でもわしのような頑固なブルース・ファンに言わせると、別に名盤でもなんでもない。白人のブルース・セッション・アルバムが名盤であるはずない! ほんの少しだけ入るヴォーカルはあくまでも添え物だし、リズム隊は単なるリズム隊。ギターやキーボードのインスピレーション溢れるプレイなら、同時期のイギリスのバンドの方がはるかに凄い! 得意技、スペシャル・プレイは限定されたパートのみ、花火をひとつだけ打ち上げるタイミングでキメる。 はっきり言って退屈じゃった。 どちらも1970年代初頭のロックシーンに「長尺なブルース・セッション」というブームを呼んだアルバムじゃ。 「ロック名盤集」なんて書籍には必ず登場するから、名前ぐらいは知っとる方もいるじゃろう。 でもわしのような頑固なブルース・ファンに言わせると、別に名盤でもなんでもない。白人のブルース・セッション・アルバムが名盤であるはずない! ほんの少しだけ入るヴォーカルはあくまでも添え物だし、リズム隊は単なるリズム隊。ギターやキーボードのインスピレーション溢れるプレイなら、同時期のイギリスのバンドの方がはるかに凄い! 得意技、スペシャル・プレイは限定されたパートのみ、花火をひとつだけ打ち上げるタイミングでキメる。 はっきり言って退屈じゃった。ってのは20世紀ぐらいまでのわしの受け止め方であり、今は違う。 両アルバムともに、これはいわゆる彼らにとってのスタジオアルバム作りのリハーサルみたいなものじゃ。 このアルバムの前後の詳細を追っていくと、完成度の高いスタジオアルバムが目白押しであり、ライブはい  わばそのウォーミングアップ、準備運動みたいなものだったのじゃ。 そう考えると、とてつもなく高いテンションのミュージシャンだったことが実感できて、「リハーサルでもこのレベルなのか!」って驚くほかないのじゃ。 わばそのウォーミングアップ、準備運動みたいなものだったのじゃ。 そう考えると、とてつもなく高いテンションのミュージシャンだったことが実感できて、「リハーサルでもこのレベルなのか!」って驚くほかないのじゃ。準備運動だから、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスやクラプトンのクリームの様な激しいバトルはしない。 各メンバーが演奏におけるそれぞれの立ち位置、お互いの呼吸の合わせ方の確認をしているだけなんじゃが、それがクールでカッコエエんじゃな〜。 ライブとはお金を払って来たお客様に最高のプレイをお聞かせする機会じゃが、彼らはリラックスした姿を見せてお客様と一緒に楽しんでおるのじゃ。 その昔、ロックのライブは二通りあると言われた。 ひとつは「リッスン!(聞け!)」。 もうひとつは「カモン!(さあ一緒に!)」。 この2枚のアルバムの魅力は明らかに後者じゃろうな。 イギリスのミュージシャンが展開してきた「バトル・ライブ」の真剣勝負中心でまわってきたロックのライブにおいて、彼らは新しいライブのあり方を提案したのじゃ。 しかし当時みんな20歳代半ば。 昔のヤングはどうしてこんなに大人だったのだろう・・・。 架空のロック・ジャム・オーケストラ!? ■オール・シングス・マスト・パス/ジョージ・ハリスン(旧アナログE、F面)■  セッションものの名盤をもうひとつ。 1971年に発表されたジョージ・ハリスンのソロアルバムはアナログ3枚組であり、その3枚目は「アップル・ジャム」と称されたブルース&ロックンロール・ジャム。 当時はレコード会社の契約の関係で参加メンバーが公表されなかったが、その内訳はエリック・クラプトン、ボビー・キーズ、ゲイリー・ライト、デイブ・メンスンら当時のブリティッシュ・ロックシーンを彩るメンバーばかり。 わしはジョージ・ハリスンというミュージシャンの魅力がいまひとつ分からんので、ヒット曲が収録されておる他の2枚よりもこっちのジャムばっかりを聞いておった。 セッションものの名盤をもうひとつ。 1971年に発表されたジョージ・ハリスンのソロアルバムはアナログ3枚組であり、その3枚目は「アップル・ジャム」と称されたブルース&ロックンロール・ジャム。 当時はレコード会社の契約の関係で参加メンバーが公表されなかったが、その内訳はエリック・クラプトン、ボビー・キーズ、ゲイリー・ライト、デイブ・メンスンら当時のブリティッシュ・ロックシーンを彩るメンバーばかり。 わしはジョージ・ハリスンというミュージシャンの魅力がいまひとつ分からんので、ヒット曲が収録されておる他の2枚よりもこっちのジャムばっかりを聞いておった。正直なところ、ハリスンとクラプトンとの役割分担が今ひとつ聞き取れないんじゃが、長尺なセッション・ブームを巻き起こしたのは、少なくともイギリスにおいては前述の「スーパー・セッション」よりもこっちなんじゃないか、って思えるほどの素晴らしいスタジオ・セッションじゃ。 プロデューサーのフィル・スペクターの手腕がスゴイ! スペクターは「ウォール・サウンド」と言われた厚みと奥行きのあるサウンドを創出することで名高い歴史に残るプロデューサーじゃが、その名に相応しく「どんだけデカイ会場でやってんだよ!」って勘違いを起こしそうなほどスケールのビッグなセッション・サウンドに仕立て上げておる! 爽快の極みじゃ。 実際はスタジオルームで和気あいあいとやっておるんじゃろうが、スタジオ技術を駆使したハッタリを感じさせることなく、まるでミュージシャン自体がデカイ会場でプレイしているグッドトリップ感に包まれておるように聞こえるのがフィル・スペクター・マジックってやつなんじゃろう! もちろん、聞いておるこっちもグッドトリップ! ロックなピアノ協奏曲 ■  四部作/エマーソン・レイク&パーマー(旧アナログA面)■ 四部作/エマーソン・レイク&パーマー(旧アナログA面)■本作は2枚組みの旧アナログ盤において、3面が各メンバーのソロパート、残り1面がバンドパートの四部構成。 A面はピアニストであるキース・エマーソンの18分30秒にわたる「ピアノ協奏曲第一番」。 タイトルから分かる通り、完全なクラシック・コンチェルトなんじゃが、キースのピアノプレイがクラシック的観点からするともう滅茶苦茶なんじゃ(笑) オーケストラとの調和なんざ関係なしで、全然アンサンブルになってない! ピアノのソロ楽章でもまるで酔っ払いのピアニストがピアノ店に乱入していたずらに弾きまくっているみたい! そうは言っても譜面上はクラシックだから、なんじゃこりゃワールド! もの凄いスピードで走りながら飯を食うというか、ウイスキーを飲みながら日本酒をチェイサーにしているというか、もうワケワカンナイ鍵盤さばき、リズム感で20分弱を一気に駆け抜けるのじゃ。 クラシック・ファンにすれば許しがたいプレイなんじゃろうけど、わしにとってはクラシックのフォーマットの中で一人でロックンロールやっている感じがサイコーに痛快じゃ。 いやはや、ジェリー・リー・ルイスよりも数段クレイジーなプレイじゃ。 同様のアルバムのギター版で、イングヴェイ・マルムスティーンの「エレクトリックギターとオーケストラのための協奏組曲“変ホ短調”」ってのある。 明らかにキース・エマーソンの“ロック魂ぶっぱなしクラシック”に影響を受けたようなギタープレイじゃったが、こっちはクラシックのスコアとオーケストラの演奏が素晴らしかっただけに、エレキがほとんど雑音で耳障りじゃった。 難しいもんじゃのお、ロックとクラシックの融合は!? 我々はどこから来たのだろう・・・ ■チューブラー・ベルズ/マイク・オールドフィールド■ 1973年に設立されたヴァージン・レコードの第一弾として発表された、超長尺プログレッシブ・ロック(アンビエント・ロック)アルバム。 なんせ、旧アナログ盤両面50分かけて完結するんじゃから、3分間ロックワールドに慣れておるファンには苦痛!拷問!!以外の何物でもない。 しかしこれがイギリスロック史上で記録的な大ヒットとなり、20世紀は売れ続けたってんだから、イギリス人ってのは忍耐強いというか、 ヒマというか!?  わし? それが意外にもイケルんじゃ、これが! ただしシラフで精神状態良好の時に限るがな!! 50分間の音楽ワールドのベースは、ポップロック、クラシックの小品、イギリスのフォークなんじゃが、まるで早朝の森の中に迷い込んだというか、長時間の森林浴を楽しんでおるというか、周囲が自然の霊力でうっすらと包まれておるようなささやかな覚醒感が断片的にやってくる精神性の高いスロー・プログレなんじゃ。 2,400回(だったかな?)という膨大な多重録音がされておるそうなんじゃが、そういう機械的な匂いはせず、森の中の木々の向こうから、もしくは上空の雲から奏でられてくるようなうっすらとした室内楽的なボリューム感と神秘性がじわじわと聴く者の精神を開いていくのじゃろう。 映画「エクソシスト」に一部挿入されていることで名前だけは知っておる方もおるじゃろうが、「エクソシスト」のグロイ映像とは完全に切り離して位置づけるべき音楽空間が広がっておる。 でも酒を飲んだ時はダメ! 「宇宙はどこまで続いておるんじゃろうか?」「左右反対に映らない鏡はないのか?」とか、変な世界に持って行かれそうじゃ。 ギター・インストゥルメンタル孤高の名盤! ■ブロウ・バイ・ブロウ/ジェフ・ベック■  本年3月末に最高音質SA-CDマルチ・ハイブリッド・エディションとかいうフレコミで再発となり、ロック雑誌各紙を賑わせておったな。 音質向上の能書きはわしにはよお分からんけど、「オリジナル・ステレオ・ミックスとは一部異なるギター・テイクが存在!」って、どうもオーバーダブの疑いもあり、そんなに喜ばしい事なのか? わしは騙されねーぞ!って事はどーでもいい。 「ロック・インスト・アルバムの大傑作」であることは十分に分かっておるからそれでええわい! 本年3月末に最高音質SA-CDマルチ・ハイブリッド・エディションとかいうフレコミで再発となり、ロック雑誌各紙を賑わせておったな。 音質向上の能書きはわしにはよお分からんけど、「オリジナル・ステレオ・ミックスとは一部異なるギター・テイクが存在!」って、どうもオーバーダブの疑いもあり、そんなに喜ばしい事なのか? わしは騙されねーぞ!って事はどーでもいい。 「ロック・インスト・アルバムの大傑作」であることは十分に分かっておるからそれでええわい!純然たるロック界で活躍してきた者の「完全インストゥルメンタル・アルバム」ってのは、本作が恐らく最初じゃろうな。 発表当時の1975年、ジェフ・ベックはロックギタリストとしてNo.1の存在じゃったが、「歌なしアルバム」って一体どんだけものすんげえ〜プレイがブチ込まれておるんじゃろう!ってワクワクしながら買ったもんじゃ。 しかも日本語タイトルは「ギター殺人者の凱旋」じゃぞ! ところが、こっちの思惑は見事に外れた! なんかサ、淡々と楽曲のメロディを追い、リズムを刻むデモテイクみたいな印象じゃった。 「もうヘヴィ・ロックは疲れたよ」って感じ。 A面聴き終えてアクビが出そうになったが・・・B面になると「哀しみの恋人達」から始まって、「フリーウェイ・ジャム」「ダイヤモンド・ダスト」と楽曲自体が名曲であり、その淡々としたギターさばきが抜群にイカしておった。 「あぁ、上手いギタリストってこういう事なんだな」って当たり前の事に気が付かされるのに、そんなに時間はかからなかったな。 派手なプレイは一切ないが、優れたメロディーラインが1本のギター、一人のギタリストの内包する様々な引き出しをスムーズに開け放っておるのじゃよ。 まず「超絶プレイありき!」ではなくて「楽曲ありき」のスタンスでジェフは新しい世界を切り開きたかったのだろう。 特筆すべきは、プロデューサーがビートルズを育て上げたジョージ・マーティンであること。 彼が適度にほどこしたスタジオワーク、オーケストレーションが、ただのギタリストの仮面を被ったジェフ・ベックのプレイのスケールを格式をもって引き上げておることは間違いないじゃろう。 ジェフはこの後もギター・インスト作品を重ねていくが、これが出来るのはロック界ではいまだに彼だけじゃろう。 歌は無いものの、彼のギターは無限の言葉を発しておるのじゃ。 |