NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN VOL.163

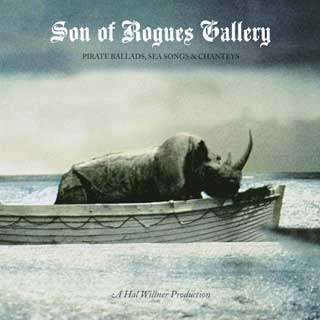

洋楽のサイトを色々とくぐりながら、この1月、2月あたりの新譜をチェックしておったら、“シブ〜い”1枚を発見したぞ。 ロック通(というか、かつてはロッカー)で名高いハリウッドスターのジョニー・デップがプロデュースしたコンピレーション・アルバム「Son

of Rogue's Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs

and Chanteys」じゃ。 洋楽のサイトを色々とくぐりながら、この1月、2月あたりの新譜をチェックしておったら、“シブ〜い”1枚を発見したぞ。 ロック通(というか、かつてはロッカー)で名高いハリウッドスターのジョニー・デップがプロデュースしたコンピレーション・アルバム「Son

of Rogue's Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs

and Chanteys」じゃ。 このタイトルを直訳すると「ならず者の倅(せがれ)たちの集い/海賊のバラード、船乗り歌、船頭歌」じゃ。 キース・リチャーズ、トム・ウエイツ、イギー・ポップ、パティ・スミスらの錚々たる初老の放蕩ロッカーたちも参加した、CD2枚組全36曲からなる「海に生きた男たちの古典的愛唱歌」を集めたアルバムじゃ。 キースやトム・ウエイツとくりゃあ、颯爽と大海原へ出港する雄々しき海賊船というより、赤ら顔の船頭ジジイが「うい〜、ちょっくら晩飯の魚でも釣ってくらあ〜」ってかったるそうにこぎ出されるボロ舟に似合う「酔いどれ舟歌」じゃな!? まあ年明け間もないこの時期に、新年へ歩を進め始めたわしにはもってこい!かいのお〜って、まだ発売されとらんがな!? 実はこの作品は既に2006年にやはりジョニー・デップのプロデュースによる第一弾が発表されており、スティング、ボノ、ルー・リードらのロック界のビッグネームが参加。 わしの隠れた愛聴盤じゃった。 欧米の民謡とはまた一味違った、生涯肉体を駆使し続けた男たちののララバイというか挽歌というか、飲んで聞いておっても酔えそうで酔えないというか、初老の男が一人で聞くための寂れた讃美歌とでもいえるかのお。 ハリウッドの人気映画に出演するジョニー・デップにはわしはそれほど魅力を感じてはおらんが、彼はロックやロッカーが絡んだ映像作品や音楽作品においては、脇役として実にクールな役割を果たしてきており、何やら底知れぬ才能を感じ入っておるのじゃ。 「Son of Rogue's Gallery」の企画力もまた然りであり、自身の絶対的存在力、知名度を霞ませながら、主役の隠れた魅力やキャラを形成している本質をさりげなく際立させてみせる黒子としての素晴らしいセンスがある。 近い将来は映画監督や脚本家としての活躍を期待しており、にっぽんの“パー子ちゃん”のように「ジョニデ」なんて軽々しく呼び捨て出来ない存在なのじゃ。 |

本音を言えば「Son of Rogue's Gallery」をじっくりとご紹介したいが、新作をま だ入手しておらず、また内容があまりにもマニアックなんで、ここはグッと我慢。 その代わり、ジョニー・デップというビッグスターが、 「Son of Rogue's Gallery」同様に、映画史上に残る素晴らしき黒子ぶりを発揮しておる映像作品を紐解いてしんぜよう! だ入手しておらず、また内容があまりにもマニアックなんで、ここはグッと我慢。 その代わり、ジョニー・デップというビッグスターが、 「Son of Rogue's Gallery」同様に、映画史上に残る素晴らしき黒子ぶりを発揮しておる映像作品を紐解いてしんぜよう!わしは常に「The-King」の黒子でありたい!と願っておるのじゃが、実態は黒子ではなくて、赤子に近い暴走コメンテーターか!? 名作を陰ながらひっそりと、そしてバッチリと支えるセンスってもんをこの際だから、諸君と一緒にジョニー・デップからおベンキョーしてみよう! つか新作ブルゾンを余すことなくゲットしたであろう諸君はThe-Kingの主役だったな。 いやいや失礼した。 でもだからこそ、主役にも出来る黒子、脇役ってもんにも注目してみようでないか! きっと幅が広がるぞ〜、人間として! そしてロッカーとして!! 今をときめくジョニー・デップ。 異彩を放つストーリー・テラーとしての才能にも刮目せよ! ■ ドアーズ/まぼろしの世界 ■  アメリカ社会が過激に燃え盛った60年代後半に、もっともアナーキーでダーティーな存在として知れ渡ったロックバンド、ドアーズ。 本作はドアーズの僅か5年あまりの短い活動歴を、ジム・モリスン(ヴォーカリスト)の言動に焦点を当てながら綴ったドキュメンタリー作品じゃ。 音声をオフにして映像だけを見ていると、ドアーズというバンドはまるでドラッグや酒でバッドトリップしながら大衆を集団テロリスト化させるとんでもないバンドじゃ。 終始FBIにマークされていたというのも“むべなるかな”じゃ。 んでジョニー・デップの仕事は、映像のナレーターとして、ジム・モリスンの詩の朗読者として、全編に渡ってあくまでも淡々と語り部としての役割をこなしていくのじゃ。 映像の過激さとはあまりにも対照的な無機質な語り口であり、その地を這うようなロウ・トーンが作品全体に壮絶な絶望感をもたらすんじゃが、その絶望感ってのは当時のアメリカ社会やドアーズというバンドの行く末を暗示した絶望感ではないのじゃ。 ジム・モリスンという天使の様な“詩人の精神”に彩られた稀有な天才が連射した信念のアジテーションは、“人間界”においては凶悪犯罪一歩手前の恐るべき凶器にすり替わってしまうという社会的惨劇現象に対する絶望感じゃ。 この目に見えぬ、もしくは誰も語ろうとしない負の社会的精神構造を露わにしてみせたのが、ジョニー・デップのストーリー・テラーとしての才覚じゃ、とわしは思っておる。 またサントラ盤においては、ジョニー・デップは映像作品とは別個のナレーションを披露しておる。 映像がないだけに、サントラ盤で発揮されるジョニー・デップのナレーターとしての静かなる凄味が際立っておるぞ。 この映画は2011年グラミー賞最優秀長編ミュージックビデオ賞を受賞したんじゃが、わしからは最優秀“助演”賞をジョニー・デップに授けよう! ■ GONZO -ならず者ジャーナリスト、ハンター・S・トンプソンのすべて ■  ハンター・S・トンプソンとは、1960〜80年代に大活躍したアメリカのジャーナリストじゃ。 酒とドラッグを絶やさないその破天荒な生き様は「ロックンロール・ジャーナリスト」とも呼ばれたわしの大親友じゃ!ではのうて、彼とわしとの違いは、ジャーナリストとしての才能があるか、無いか、じゃ! ハンター・S・トンプソンとは、1960〜80年代に大活躍したアメリカのジャーナリストじゃ。 酒とドラッグを絶やさないその破天荒な生き様は「ロックンロール・ジャーナリスト」とも呼ばれたわしの大親友じゃ!ではのうて、彼とわしとの違いは、ジャーナリストとしての才能があるか、無いか、じゃ!「ヘルス・エンジェルス」の世界に一年間どっぷり浸って驚愕のドキュメンタリーを書きあげたり、ニクソン元大統領を引きずり下ろすために新聞紙上で辣腕を振るい続けたり、完全匿名化して取材現場に溶け込むことによって養ったピュアな主観に貫かれた異色のレポートは「ゴンゾー(主観による報道)」なる言葉を生んだもんじゃった。 ボブ・ディラン、ジョン・レノンら社会派ロッカーにも絶大な支持を受けておったな。 本作はその“ゴンゾー”ジャーナリストの生涯を追ったドキュメンタリー作品。 とにかく傍から見ると“支離滅裂”でクレイジーなトンプソンの取材アクションを筋道を立てて描くのは容易ではなく、この作品も突然に奇想天外な展開を見せたりする。 その“ぶっ飛んだ”時に登場するのが、トンプソンの取材日記(的作品)を朗読することで状況説明の役を任ったジョニー・デップじゃ。 キ○ガイと紙一重の人間の行動を解説するために、実にいいタイミングで、必要最低限の朗読によってその重責を果たすために登場するのじゃ。 前述の「ドアーズ/まぼろしの世界」同様に、常人には計り知れない天才の真意の一部分を、何ら言い訳がましくもなく、憐れみの念もなく、特別扱いすることもなく、まるで自分がよく知っている親友を当たり前にフォローするような静謐なトーンで語っていくのじゃ。 映像作品のナレーターが主役と一体化する瞬間を味わえる未曾有の“口演”じゃよ。 ■ ビートニク ■ ■ ロンドン・コーリング/ザ・ライフ・オブ・ジョー・ストラマー ■  ナレーターというほど登場はせんが、いわば作品中のベスト・コメンテーターとしてジョニー・デップが輝いておるのがこの2つの作品じゃ。 ナレーターというほど登場はせんが、いわば作品中のベスト・コメンテーターとしてジョニー・デップが輝いておるのがこの2つの作品じゃ。「ビートニク」は、多彩な精神性を携えて生まれた60年代ロックの思想的バックボーンとなった50〜60年代のビートジェネレーションと呼ばれた若者たち特有のライフスタイルを追ったドキュメンタリー作品。 ビート・ジェネレーションを代表する放浪者(ジャック・エルアック)やドラッグ作家(アレン・ギンズバーク他)らの証言が基軸となって作品は展開してくが、世代的には後発組のジョニー・デップがビート・ジェネレーションへの畏怖と憧憬をデップなりに熱く語るシーンは、この作品のハイライトとでも言えるじゃろう。 放浪、ドラッグ、フリーセックス、そして自由な精神による表現活動。 ビート・ジェネレーションが生んだこれらのライフ嗜好は、アメリカという大国の存在を若者たちが根底からひっくり返す可能性に満ちており、ひっくり返すことは出来なかったものの、60年代ロックという世界中のヤングカルチャー史上もっとも過激でスリリングな表現を生んだのじゃ。 その輝かしいビート・ジェネレーションの功績を、ジョニー・デップが静かに、そして熱く語るのじゃ。 一方の「ロンドン・コーリング」。 これは諸君の中でも大好きな輩がいるに違いない、  クラッシュのリーダーであるジョー・ストラマーの生涯を追ったドキュメントじゃ。 クラッシュのリーダーであるジョー・ストラマーの生涯を追ったドキュメントじゃ。2003年のジョーの死後、割と日が浅い内に製作されており、クラッシュのメンバー、ジョーの元夫人や恋人、関係者への数々のインタビューシーンが登場する。 死ぬまでパンクロッカーであり続けたジョーとは異なり、あまりにも大人になってしまっていた元メンバーやジョーの女たち。 そのギャップがジョーに生涯つきまとった孤独感、疎外感を露わにしておるようで、胸が痛む・・・。 ジョー・ストラマーというロッカーは、体制に怒り、制度に怒り、事無かれ主義者に怒り続けることでロッカーとしての人生をまっとうした。 じゃが本当に怒り、胸をえぐられる思いをしていたのは、同志や理解者であったはずの彼らの変化、当たり前の成長だったのではないか? というようなニュアンスを醸し出すジョニー・デップのジョー・ストラマーへのコメントは聞く価値があるぞ! 世評が語り尽くせなかったことを言葉巧みに言ってのける事以上に、主役が語らなかった本音をさりげなくかますのがコメンテーターの最大の役目であり、この作品においてジョニー・デップはその大役をこなしておる。 ■ デッドマン ■ ■ レジェンド・オブ・メキシコ ■  この2つの作品は、わしが思うに、ジョニー・デップが映画の中の配役と実質的なストーリー・テラーの役目を同時に果たしておるんじゃ。 いわば、「パイレーツ・オブ・カリビアン」等の大作におけるジョニー・デップの、陰にもなり日向にもなる多彩な表現力の原点となった作品でもある。 この2つの作品は、わしが思うに、ジョニー・デップが映画の中の配役と実質的なストーリー・テラーの役目を同時に果たしておるんじゃ。 いわば、「パイレーツ・オブ・カリビアン」等の大作におけるジョニー・デップの、陰にもなり日向にもなる多彩な表現力の原点となった作品でもある。まず「デッドマン」。 「ある者は至福の人生に生まれ、ある者は限りなき闇の人生に生まれる」 18世紀のイギリスの詩人、ウイリアム・ブレイクの死生観を、冤罪により逃亡する名もなき市民と、彼の心身を救済しようと試みるインディアンとの精神交遊を通して描いた異色の白黒映画。 肉親の死、失業、情婦の事故死とその冤罪、そして逃亡。 度重なる不幸、不運を食らう主人公の心の闇の変化を無機質に演じて見せるジョニー・デップの演技力は白眉! それは、詩人ブレイクの死生観を生んだ、“生と死の狭間”で生きる者の逞しい虚無感そのものであり、ジョニー・ディップは演じるというより、凡人が詩人へと変貌を遂げる過程を口で説明しておるようなものじゃ。 まさに演じながら論じるという複合技を自然体でこなしておるところがスゴイ! 全編にわたって流れる、エレキ1本だけのニール・ヤングのBGMも秀逸。 恐らく曲数にして2〜3曲じゃろうが、場面によってまったく別の効果音として機能しているから恐れ入る! 優れたロックサウンドのもつ、聞き方によっていかようにも姿を変える特性を知り抜いた演奏じゃ。 このサウンドがあるからこそ、一見“大根”“棒読み”のジョニー・ディップのアクションの闇の深さが浮き彫りになってくる! |

「レジェンド・オブ・アメリカ」は、とりもなおさず、ロックサウンドとフラメンコ・サウンドが合体したサウンドトラックが何よりもクール! ノッケから、ブライアン・セッツァー兄貴のエネルギッシュなギターソロが炸裂するぞー!! 「レジェンド・オブ・アメリカ」は、とりもなおさず、ロックサウンドとフラメンコ・サウンドが合体したサウンドトラックが何よりもクール! ノッケから、ブライアン・セッツァー兄貴のエネルギッシュなギターソロが炸裂するぞー!!映画のストーリーは、クーデターを企むメキシコの麻薬王と悪徳将軍に、ギターガンを携えた孤独のガンマン(アントニオ・バンデラス演)が挑むアクションもの。 ガンマンがド派手なエレクトリック・ギター・サウンドに合せて悪党どもをなぎ倒すシーンは戦慄ものじゃが、そのガンマンにクーデター阻止を依頼するCIA捜査官の役がジョニー・デップじゃ。 このジョニー・デップのCIA捜査官の暗躍シーンが無ければ、作品は単なるアクション映画の傑作で終わっていたじゃろう。 クーデターの経緯、首謀者の深層心理、ガンマンの激情の裏側に回りながら、他国(メキシコ)の動乱を自国(アメリカ)と自分の利益にすり替えようとする悪徳特殊潜航部隊の様ないやらしい動きを、ジョニー・デップが冷たい色気で演じきっておる。 公開当時のジョニー・デップは、ハリウッド・スターとしてブレイクしてからわずか数年。 年齢もまだ40過ぎ。 大衆性の強いヴィジュアルと派手な役柄で名声を得たのではなく、じっくりと演技力を磨いてきた末にビッグスターの座をつかんだジョニー・デップらしい脇役の妙味が発揮されておる。 「ナレーター」「ベストコメンテーター」「静かなる目立ち役」の3パートに分けた感  じて「裏ジョニー・デップ」の魅力を追ってみたが、奇遇にも先日の民放のニュースでは「どっかの有名女性にジョニデがソデにされちゃいましたあ〜」とか何とか、パー子アナウンサーが報道しとったな。ハリウッドスターにスキャンダルは常とはいえ、何だか世の視点とわしの視点のズレの大きさをまたまた思い知らされたな。 じて「裏ジョニー・デップ」の魅力を追ってみたが、奇遇にも先日の民放のニュースでは「どっかの有名女性にジョニデがソデにされちゃいましたあ〜」とか何とか、パー子アナウンサーが報道しとったな。ハリウッドスターにスキャンダルは常とはいえ、何だか世の視点とわしの視点のズレの大きさをまたまた思い知らされたな。いやいや、世間がそんなクダランことに一喜一憂しておる時こそ、このわしの出番じゃ! って気合が入り直した次第じゃが、いわば失恋報道の名誉回復を提唱したこのコラムへの代償として、ジョニー・デップよ、何を着ても似合うといわれるそのスタイリッシュぶりを発揮して、今度は是非ともThe-Kingのファッションでキメてくれい〜。 何? キメてもらいたければ、相応の作品を用意せよだと? 望むところじゃ。 50s復権に生涯を賭けたThe-Kingのボスの伝記映画の脚本を書いたるわい! 主演はジョニー・デップ! 監督、脚本、そして主役の飲み仲間の役はこのわしじゃ! なお映画内のファッション・モデルとして出演を切望される輩は、わしへの“おまんじゅう”の数で決めるので、さっそく「ジャック・ダニエルズくん」をダースで贈るようにな! 古酒「百年の孤独さん」も大歓迎じゃ!!。 七鉄の酔眼雑記 〜船乗りの倅(せがれ) 今回のコラムのきっかけは「船乗りの歌」じゃった。 わしがそれに無意識に魅かれてしまうのは、親父殿が船乗りだったせいもあると思う。 子供の頃に聞かされた親父殿の自慢話は、船上での武勇伝が大半じゃったからのお。 子供心に海という存在を意識するようになり、波の動きや潮の香り、船のエンジン音なんかが、見ずとも聞かずとも身近な存在になったんで、「船乗りの唄」の情緒やノリを自然と感じられるようになったんじゃろう、ということにしておこう! ところでエルヴィスに次ぐ我がフェイバリット・ロッカーのジョン・レノン、ジム・モリスンなんじゃが、彼らとわしとの3人には、たったひとつだけ共通点がある。 それは3人とも酒好き!ってショーモナイことではなくて、父親たちが揃って海の男だったことじゃ。 また海の男は例外なく家を空けることが多いから、彼らもわしも母子家庭に近い環境で育ったことじゃ。 「それがどーした。 ウザイぜ!」って言われそうじゃが、諸君にもこーいうのないか? 大好きなロッカーと自分との共通点を見つけて大喜びしたことが。 それが好きな酒の種類とか女のタイプとかではなくて、親の存在にまで及ぶと、なんだか運命的な繋がりを感じちゃうってもんではないか? ジョン・レノンの親父アルフレッドは、大西洋岸に点在するイギリスの港町を行き来する商船の乗組員。 ジム・モリスンの親父スティーブンは、南太平洋を支配するアメリカ大海軍の提督。 わしの親父は、ロシア北東の漁場ベーリング海における鮭鱒(さけます)漁船の船団長。 活動海域も船上のお役目も三者三様じゃが、“海に生きた男”であることには違いはない! これこそ、わしの少年時代の最大の自慢じゃった!って言えればカワイイもんじゃが、実はこの共通点に気が付いたのは、二年前ぐらいだったのじゃ。 ジョンとジムの家族なんてのは云十年前にそれこそ血液型まで調べ上げておったのに、どういうわけだか父親の職業の類似点だけは見落としておった。 気が付いた時は既にわしの親父殿はこの世に無かったが、それからは親父殿を想う気分が変わったな。 「そうだったのか! かくも長きにわたって彼らの歌がストレートに胸に突き刺さってくるのはこういう理由もあったんだな」って、自分の中だけでものすごく納得した。 まあ、とても人生たそがれ迎えたヤロウの喜びとは思えんがな。 昨年末にボスと飲んでおった時、ボスと居酒屋のご主人が「自分は親父という存在を越えたか云々カンヌン」ってマジメに語り合っておった。 わしは親父をそういう対象として見たことがなかったので、実に興味深く聞いておった。 というか、本当は話に参加でけんかったんじゃ。 そういう対象どころか、このわしは「ジョンとジムとわしの親父は〜」なんてことに最近気が付いて喜んでおる能天気パー太郎じゃ。 そーいう自分のあまりにも無邪気なおつむに苦笑いするしかなかったのじゃ。 ジョン・レノンは母親を偲ぶ曲「マザー」のエンディングにおいて、消息不明になった父に対しても「ダディ帰って来て!」と一言だけ絶叫しとった。 ジム・モリスンは自費出版した詩集の冒頭で「父よ、どうか許してくれ。 僕は自分のやっていることが分かっていたのだ」と、権威に反抗し続けた自らの生き方を詫びておった。 だからわしもこの先、まとまった作品なるものを製作する機会があるならば、是非とも親父殿に一言贈りたいところじゃが、何がいいかのお。 とりあえず、「Son of Rogue's Gallery」の第二弾を入手してからじっくりと考えるとしよう。 GO TO TOP |