NANATETSU ROCK FIREBALL COLUMN VOL.156

やっぱり出るな〜次々と・・・。 ったくどれを買っておけばイッチャンお得でヌカリないのか分からん「ストーンズ結成50周年企画物」の数々。 またこういう時に限って、Amazonやらヤフオクやらでも、欲しい物どもの値段が示し合わせたかのように下がっていくもんじゃな〜。 若かりし時は後先考えずに物欲に任せて散財したもんじゃが、今は腹を空かした女房子供が家で待っておるしって、そんなものおらんわな。 いいや、扶養家族こそおらんが、わしにとって絶対の存在であるThe-Kingがいかなる時でも最優先じゃ! 前回はエドワードにナッソー。 今回もパンツ4タイプ!ってことで、「ストーンズ結成50周年企画物」は今しばらくは豪快に全部スルーすることにした。 何事もThe-King新作の後じゃ、後! 諸君、ゼニってえのはこうやって使うもんじゃ! よろしいな!! やっぱり出るな〜次々と・・・。 ったくどれを買っておけばイッチャンお得でヌカリないのか分からん「ストーンズ結成50周年企画物」の数々。 またこういう時に限って、Amazonやらヤフオクやらでも、欲しい物どもの値段が示し合わせたかのように下がっていくもんじゃな〜。 若かりし時は後先考えずに物欲に任せて散財したもんじゃが、今は腹を空かした女房子供が家で待っておるしって、そんなものおらんわな。 いいや、扶養家族こそおらんが、わしにとって絶対の存在であるThe-Kingがいかなる時でも最優先じゃ! 前回はエドワードにナッソー。 今回もパンツ4タイプ!ってことで、「ストーンズ結成50周年企画物」は今しばらくは豪快に全部スルーすることにした。 何事もThe-King新作の後じゃ、後! 諸君、ゼニってえのはこうやって使うもんじゃ! よろしいな!!それにだ、ハセニダ。 レコード会社の策略にひっかからんためにも、しばし静観が得策じゃよ。 派手なPR文句にノセられてぎょうさん買ったたら、「あ〜こんなにダブっとる!」って後で泣きをみるのは明らかじゃ。 (でも結局は後々引っ掛かるじゃろうが・・・) だから今はストーンズは何も買わん代わりに、ストーンズについて何かを語っておけば精神的にも落ち着くじゃろうってことで、前々回に続く「ローリング・ストーンズ結成50周年に寄せて」の第二弾を書かせて頂くことに相成った。 今回の主役は、ストーンズのデビューから1985年までの約四半世紀の間に、ストーンズを陰から支えておったピアニスト、イアン・スチュワートじゃ。 (左上写真、右から3人目のマラカスを持っておる男) 「スチュ」の愛称で呼ばれ(以下、わしもスチュと呼ばせて頂く)、イカスピアノと控えめなキャラクターで数多くのビッグロッカーから慕われていたもんじゃが、もう亡くなってから26年の歳月が流れておる。 スチュはレコーディングでもライブでも、常にストーンズにひっそりと寄り添っておったピアニストでな。 音楽家としてはズバリ!ブルース・ミュージシャンじゃ。 ブルースミュージシャンを紹介するとなると、大概は超レア〜な音源を引っ張り出してハッタリ!をかましてから、その人の比類なき力量や広大なバックボーンを紹介するパターンがほとんどじゃ。 スチュに関しても、それをやろうと思えば出来んことはないが、そんなことをしても天  国のスチュはちっとも喜ばんような気がするのじゃ。 スチュとはそういうタイプのミュージシャンなのだ、って一体どういうタイプなのかよお分からんじゃろうなあ〜と、何を言っとるのかわしもよお分からんが、どうも備忘録みたいな形式が一番相応しい気がしてならん。 ちょっとジジイの昔バナシになりかかるかもしれんが、わしの個人的な雑記帳みたいな感じで書き進めいくことにするので、お付き合いのほどをどうかよろしゅう。 (右写真、左端がスチュ) 国のスチュはちっとも喜ばんような気がするのじゃ。 スチュとはそういうタイプのミュージシャンなのだ、って一体どういうタイプなのかよお分からんじゃろうなあ〜と、何を言っとるのかわしもよお分からんが、どうも備忘録みたいな形式が一番相応しい気がしてならん。 ちょっとジジイの昔バナシになりかかるかもしれんが、わしの個人的な雑記帳みたいな感じで書き進めいくことにするので、お付き合いのほどをどうかよろしゅう。 (右写真、左端がスチュ)「スチュってヤツは、スタジオにフラッと現れては、サラリとクールなピアノを弾いて、いつの間にか飲みに消えちまう、そういう男だったよ」(キース・リチャーズ) |

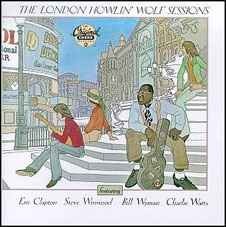

| ローリング・ストーンズ結成50周年に寄せて〜第2回 限りなくストーンズに近くて遠かった男、イアン・スチュワート ■ デビュー直前にストーンズから外された男 ■  スチュを語る上では、どうしてもこのエピソードから始めざるを得ないじゃろう。 スチュはストーンズのレコードデビュー直前に正式メンバーの座を失った男なのじゃ。 ブライアン・ジョーンズの強烈なブルース嗜好によってローリング・ストーンズの原型が形成されていったことはあまりにも有名じゃ。 結成当時のストーンズはスチュを含めた6人編成じゃったが、プロのブルース・プレイヤーのレベルに達していたのは、ギタリストのブライアンとピアニストのスチュだけじゃった。 にもかかわらず、正式なデビューにおいて、マネージャーのアンドリュー・ルーグオールダムの決断により、スチュはストーンズから外されてしもうた。 理由はヴィジュアルがストーンズにそぐわないという事じゃった。(左写真、左端がアンドリュー。 右から3人目がスチュ) プレイヤーとしてはバンド内でも秀でていたのに、「ヴィジュアルがなんたら」でこの裁定! ショウビジネス界ってのは、何が有利に作用、また不利に作用するか分からんもんじゃ。 この点に関して、ストーンズの連中のコメントは至って慎重じゃ。 「スチュはストーンズってより、ブルースピアニストそのものだったんだよ」(ミック・ジャガー) 「ヘアスタイルもファッションもノーマル。 それはストーンズの商品イメージじゃなかったってだけの事だよ」(ビル・ワイマン) 「ストーンズはスチュのバンドだ。 オレたちは元々ブルースバンドだからな」(キース・リチャーズ) これらのコメントは、スチュの心中をおもんばかっておるのと同時に、バンドのサウンド組織の重要な一画をもぎ取られたままデビューしたストーンズの不安だった胸中を見て取れないこともない。 結局スチュは、ロード・マネージャー兼随行ピアニストに格下げされたものの、デビュー以降もストーンズと行動をともにすることになるのじゃ。 余談じゃが、一足先にデビューしたライバルのビートルズでも、デビュー直後にドラマーがピート・ベストからリンゴ・スターにチェンジするっつうゴタゴタが起こっておった。 こちらの悲劇の主人公(ピート)は、ルックスはバンド内でピカイチでも「演奏が下手クソ」ってのがクビの理由。 ビートルズとストーンズとはデビュー当時のゴタゴタの模様まで対照的だったんじゃよ。 ■ ブルースしか弾かない、静かなる頑固男! ■ ピアノが主導権をとるストーンズ・ナンバーは少なくはない。 じゃがスチュのプレイをストーンズの楽曲の中で堪能するためには、相当な数のアルバムを引っ張り出しこないことには難しいのじゃ。 ストーンズの中ではブライアン・ジョーンズもピアノが弾けたし、ニッキー・ホプキンス、イアン・マクレガンっつった一流のピアノプレイヤーが入れ替わり立ち替わりストーンズをサポートしておったからじゃ。 スチュはストーンズ随行のピアニストではあっても、プレイする機会は限られておった。 スタジオでもライブでも、ブルース・ナンバーしか弾かなかったからなのじゃ。 そこだけが自分の出番である!と、スチュ自身が頑なに場をわきまえておったんじゃよ。 まあわし以上に頑固なお人だったんじゃろうな〜。 それとも、得意技しか提供しなかったのは、正式メンバーから外されたことに対する、スチュの精一杯の意地じゃったのかしれんが、結局そこら辺の事情は周囲の者がスチュに気を使っていたこともあって、詳らかにされたことはいまだにない。 さて、ブルース・ピアノの中でもスチュの十八番は「ブギウギ・ピアノ」じゃ。 スチュの十八番というよりも、これ  を完璧に弾けるのは1960年代のイギリス人プレイヤーではスチュただ一人!とまで言われておった。 ブギウギ・ピアノのプレイってのは、左手でシンプルかつジャンピン!なリズムをキープしながら、右手で転げまわるような陽気なメロディを弾くブルースピアノ奏法じゃ。 諸説様々じゃが、「ブギウギ」ってのは1920〜1930年代に貧しい黒人たちの心の拠り所である週末の酒場のダンスパーティで演奏されたことが、広く知られるきっかけになったそうじゃ。 あくまでもダンスの伴奏ながら、ダンスする者、はやしたてる酒場の雰囲気をヒートアップさせるリズム感覚とメロディが必須っつう、ブルース・ピアノの中でも譜面に表れない難易度が高いプレイじゃ。 それを残されたレコードから聞きとって本物そっくりに弾いてみせるスチュのテクニックと感性には誰もが驚愕したそうじゃ。 を完璧に弾けるのは1960年代のイギリス人プレイヤーではスチュただ一人!とまで言われておった。 ブギウギ・ピアノのプレイってのは、左手でシンプルかつジャンピン!なリズムをキープしながら、右手で転げまわるような陽気なメロディを弾くブルースピアノ奏法じゃ。 諸説様々じゃが、「ブギウギ」ってのは1920〜1930年代に貧しい黒人たちの心の拠り所である週末の酒場のダンスパーティで演奏されたことが、広く知られるきっかけになったそうじゃ。 あくまでもダンスの伴奏ながら、ダンスする者、はやしたてる酒場の雰囲気をヒートアップさせるリズム感覚とメロディが必須っつう、ブルース・ピアノの中でも譜面に表れない難易度が高いプレイじゃ。 それを残されたレコードから聞きとって本物そっくりに弾いてみせるスチュのテクニックと感性には誰もが驚愕したそうじゃ。1960年代当時はブルースにどっぷり浸っておったエリック・クラプトンやジミー・ペイジもスチュにぞっこんで、セッションによお誘っておったそうな。 またジミー・ペイジはレッド・ツェッペリンで大成功した後もスチュとの親交を絶やさず、名盤「フォー・シンボルス」収録の名曲「ロックン・ロール」や、LP2枚組大作「フィジカル・グラフィティ」収録の「ブギウギ・スチュ」なるナンバーを捧げてスチュと共演しとる。 ■ 僅かに聞けるブルース・ピアノの真髄 ■ ストーンズ以外の企画物セッションにおけるスチュの代表的な作品もご紹介しておこう。 とは言っても、その力量と知名度にしては驚くほど少ないのじゃ。 本当に己の気分が乗った時にしか弾かない、こだわりの人だったようじゃな。 ♪ ロケット88  スチュ参加のアルバムでもっとも名高い1枚。 スチュ自らプロデュース、プレイを行った1979年西ドイツでのスーパー・セッションじゃ。 スチュの他、チャーリーワッツ、ジャック・ブルース、アレクシス・コーナー、ボブ・ブラニング(元フリートウッド・マック)らのロックサイドのビッグな面々と、他はジャズミュージシャン。 古き良きジャズ、R&Bが跳ねまわるピアノプレイを中心に展開され、バーボンでもチビリチビリやりながら聞いておると胸が締め付けられるような郷愁が迫ってくる! でも残念ながらスチュの演奏は1曲のみ。 最初聞いた時は全曲スチュの演奏に聞こえてしまったので、事実を知った時っはそりゃ〜がっかりしたが、プロデュースはスチュなんで、全曲彼のセンスでまとめられておるってことで、まあいいか! スチュ参加のアルバムでもっとも名高い1枚。 スチュ自らプロデュース、プレイを行った1979年西ドイツでのスーパー・セッションじゃ。 スチュの他、チャーリーワッツ、ジャック・ブルース、アレクシス・コーナー、ボブ・ブラニング(元フリートウッド・マック)らのロックサイドのビッグな面々と、他はジャズミュージシャン。 古き良きジャズ、R&Bが跳ねまわるピアノプレイを中心に展開され、バーボンでもチビリチビリやりながら聞いておると胸が締め付けられるような郷愁が迫ってくる! でも残念ながらスチュの演奏は1曲のみ。 最初聞いた時は全曲スチュの演奏に聞こえてしまったので、事実を知った時っはそりゃ〜がっかりしたが、プロデュースはスチュなんで、全曲彼のセンスでまとめられておるってことで、まあいいか!ちなみに現在amazonなんかで15000〜16000円の高値が付けられておるのが少々驚きじゃ。 スチュも天国で苦笑しておるじゃろう。 なお当アルバムについて、素晴らしい解説が読めるブログがあるぞ。 詳しくはそちらをご覧あれ! ♪ ロンドン・ハウリン・ウルフ・セッションズ サッチモばりのだみ声で長くブルース界に君臨した超個性的なシンガー、ハウリン・ウルフをロンドンに招いて行われた1971年発表のセッション・アルバム。 参加メンバーは エリック・クラプトン、スティーヴ・ウィンウッド 、ビル・ワイマン、 チャーリー・ワッツ、リンゴ・スター、そしてスチュらの豪華な面々。 アメリカでのオリジナル盤は、なんとブルースの親玉的レーベル「チェス」から発売されたんじゃが、どうもゴリゴリのブルース・ファンには評判が悪い。 これだけロック・サイドのスゴ腕の演奏なのに、ぜ〜んぜんチャライんだそうな。 さすがにわしはそこまでは酷評でけんが  、ブルースの大御所を相手にバックのロック君たちは完全に委縮しちゃってて、尊敬するお父さんの背中を必死に追いかけているような感じ。 、ブルースの大御所を相手にバックのロック君たちは完全に委縮しちゃってて、尊敬するお父さんの背中を必死に追いかけているような感じ。そんなド緊張状態のセッションの中で、スチュだけはいつものように淡々と自分の仕事をこなしておるのがエエ。 さすがスチュ! 「スチュがいなかったら、場の緊張が解けずにリハが延々と続いていたかもしれんので、まあいいんじゃねえか?」ってブルース・マニアの友人に言ったら、ヤロウ、まあエラソーに「そうだな。 ウルフの気分を害してないだけ、お疲れってトコかなあ〜」とヌカしやがったんで、酔っぱらった勢いでひっぱたいてやろうかと思ったぞ! どうしてブルース・ファンってのは、どいつもこいつもロックに対して“上からマリコ”なんじゃろう。 腹立つっつうか、その頑迷過ぎる姿勢がしまにゃ笑えくるゾ。! おもしろいのは、ハウリン・ウルフがバックにあれこれ指示を出している様子も収録されとることじゃ。 「ノイズが聞こえたら、キミはそれを合図に弾きないさい」「わっかりましたあ〜親方〜」とか何とかいろいろ。 スチュはそんな光景を冷静に見ながら出番を見計らっておったんじゃろうな〜。 とか、そんな想像も楽しいと思えるお方は聞いてみてくれ! その他、スチュの演奏を映像で確認したいならば、最近続々と発表されておるストーンズのライブ映像作品「ライヴ・アット・ザ・チェッカーボード・ラウンジ・シカゴ 1981」「レディース・アンド・ジェントルメン」「ストーンズ・イン・エグザイル」らが最適じゃろう。 出番は決して多くはないが、ストーンズ・サウンドの屋台骨ともいうべき堅実でゴキゲンなピアノを淡々と披露しておる姿が印象的じゃ。 ■ “ブルース・ハイウェイ”への特権を手に入れて旅立った男 ■  ミュージシャンとしての本格的なデビューに際して思わぬ“ケチ”が付けられてしまったスチュ。 実は人生の幕引きにおいても、またちょっとした巡り合わせの悪さに当たってしもうたんじゃ。 ミュージシャンとしての本格的なデビューに際して思わぬ“ケチ”が付けられてしまったスチュ。 実は人生の幕引きにおいても、またちょっとした巡り合わせの悪さに当たってしもうたんじゃ。「ストーンズ解散か!?」って東スポばりの噂は70年代からしょっちゅう起こっており、それが俄然本格化したのが1980年中盤。 ツアーもやらず新作も発表せず、ニュースはミックのソロアルバムとツアーのみ。 そんな中、1985年の夏あたりからニューアルバム製作開始!とのニュースが流れてストーンズファンは狂喜! その期待感は翌1986年の春に約3年ぶりの新作「ダーティワーク」となって結実したんじゃが、その騒動の最中である1985年の暮れにスチュはひっそりとこの世を去ってしもうた。 「ダーティワーク」のセッション途中に呼吸を激しく乱し、そのまま様態を悪化させて逝ってしまったんじゃよ。 「スチュ逝去」の報に流されたファンの涙は、まだ喪に服すべき時期に「ダーティワーク発表!」のストーンズ熱にあっさりと乾かされてしまったようなもんじゃった。 ブルースを深く愛する者ってのは、どうして終生「不条理」がついてまわるのだろうか・・・。 ところでこの「ダーティワーク」なんじゃが、キースがだみ声で静かに歌うラストチューン「スリープ・トゥナイト」が終わると、一呼吸おいて、軽〜いピアノプレイが30秒ほどインサートされておる。 いわゆるシークレット・トラック(曲目表示の無いオマケ)じゃ。 熱心なブルース・ファン、ストーンズ・ファンなら、すぐにこの曲の正体が分かったはずじゃ。 スチュが弾くブルースの名曲「キー・トゥ・ザ・ハイウェイ」のワンフレーズだと。 そう、このアルバムはノークレジットながら「スチュに捧げられた作品」だったのじゃ。 キースは後に語っておったな。 「『スチュに捧げる』なんて大袈裟にやったら、ヤツは笑い出すだろうなってみんな言ってたな。 だからこれがオレたちのヤツへの哀悼なんだよ。 復活したストーンズの中にも、ヤツは生きているってことだ」。 そしてスチュの死後4年が経過した1989年に、ストーンズはロックの殿堂入りを果たした。 その授賞式のスピーチにおいて、ミックはスチュへの感謝の意を述べている。 「この機にイアン・スチュワートへ讃辞を送りたい。 彼がいてくれたからこそ、我々はブルースから外れることがなくやってこれた。 ありがとう、スチュ」。  元祖ローリング・ストーンズの一員でありながら、ブルースというスタンスでしか関わりを許されなかった(自ら許そうとしなかった)スチュ。 そのスチュを生涯忘れんとするストーンズの姿勢は、いわばストーンズの良心じゃ。 それが不滅だからこそ、ストーンズは今も前進を続けられるのかもしれんな〜。 ストーンズが終わらんためにも、スチュのブルース・スピリットよ永遠なれ!と願うばかりじゃ。 微力ながら、このわしもそんな風にThe-Kingのボスに言われたら本望じゃな〜。 「七鉄のファッションとこのコラムは、The-Kingの良心だった」と。(なんで過去形なんじゃ!) まだ一度も言われてないのに、早くも勝手にジ〜ンときたわい! まあ、スチュのブルース・ピアノの様に、「これを羽織らせてプロモーションさせるのは七鉄しかいない!」って言われる新作を発表して頂けるよう、日々己のセンスを磨くとしよう!←もう遅すぎるゼ、ってヤカマシイぞ、コラッ! |

|

七鉄の酔眼雑記 〜エルヴィスを大河ドラマ風に! ジョギングの際にくらった捻挫の痛みが予想以上に長引いてしまい、4週間あまりも不自由な身になっておったこの七鉄。 それでも、転んでもただでは起きんぞ!とばかり、休日は「頑固七鉄コーナー」のテーマ探しに、奔走!はでけんから、蔵書とネットによる調査三昧の日々を送っておった。 しかし、いかに動けんとはいえ、部屋の中で同じ事ばかりやっていてはいいアイディアも浮かんでこないというものじゃ。 息抜きとして、ここ3〜4年でレンタル/録画しとったDVDを見まくっておった。 こういう極端な行動をしておると、その時々の自分の精神状態っつうか、求めておる嗜好ってのが露(あらわ)になるからそれはそれでオモシロイもんじゃ。 気がついたら、武将列伝、幕末列伝、それもNHK大河ドラマばかり観ておったんじゃ。 ダイジェスト版しか無い「源義経」(1966年)「国盗り物語」(1973年)をはじめ、1年間の放映分のコンプリートものとしては、現存する最古の作品「風と雲と虹と」(1976年)、近年の「竜馬伝」「義経」「新撰組!」などなど、観た観た、実に観た! お陰でまたまた老眼が進行してしまったかもしれんが、それもまた良し!なのかどうかは知らんが、ひとつのテーマを1年間に亘って展開する番組というのは、映画とはまったく違った魅力があるというものじゃ。 アメリカでも、いつの日かエルヴィス、ジェームス・ディーンなんかの大河ドラマ的作品を是非とも作ってもらいたいもんじゃの〜♪ 全50回、合計約30数時間に亘ってヒーローの生涯を描くなんて、考えてみたらこれほど魅力的な映像企画もないな。 でもエルヴィスやジェームス・ディーンでそれが出来るには、今しばらくの時間が必要じゃな。 なんせ彼らと実際に関わった者がまだまだ存命中じゃから、大河ドラマの様にやったら、「アレはないゼ!」「ココはもっとアーセーコーセー」ってのが途中でビシバシと入ってくるのは明白じゃ。 とてもじゃないが1年間もやり続けられんじゃろう。 「何言ってんだよ! アンタがいの一番でイチャモン付けんじゃねーのか?!」って、確かにその通りかもしれんなあ〜。 でもエルヴィスがダメなら、1930年代に活躍したキング・オブ・デルタ・ブルースのロバート・ジョンソンなんかどうじゃろう? 脚本はこのわしじゃあ〜! そして脚本家自らゲスト出演とくらあ〜。 酒好きのロバートの飲み仲間でも、女好きのロバートに一夜限りのおねえちゃんを世話する女衒(ぜげん)の役でもエエから、是非ともミシシッピ辺りの酒場でのシーンに出演したいとこじゃ!とか、まあいつもの通りショーモナイ夢物語を夢想してしもうたわい! NHK大河ドラマにハマッタのは、歴史上の大人物に対してそれまで試みられていなかった別の側面から切り込んでいって、新しい魅力を描き出していく、その方法が面白いからなのじゃろう。 エルヴィスでも織田信長でも、歴史上の大人物は既に固定イメージが出来過ぎていて、新しい魅力発見!っつうフレコミのブツでも、極めてプライベート的でスケールの小さいモンが多い。 そういうものを追っかけ続けるのもファンの性ってもんじゃが、真の大発見!が無いなら、大胆な切り口による新しく長大な描写もまた見てみたいもんじゃ。 100分映画ではない長大な伝記ドラマ、それがロック史の中で最初に手掛けられるならば、それはエルヴィスにおいて他にない。 現存フィルムからのドキュメントものはあらかた鑑賞済みなんで、「ビバ!エルヴィス」の様な奇想天外でゴージャスなショウよりも、わしは大河ドラマ的長大作品による新たなるエルヴィス像に触れてみたい・・・わしが生きておる間にそれは可能だろうか!? 神様、どうぞよろしくお願いします。 GO TO TOP |