相変わらず

相変わらず 相変わらず 相変わらず |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ROCK FIREBALL COLUM by NANATETSU Vol.140 |

| ドアーズのラストアルバム「L.A.ウーマン」発表40周年讃辞! ロック界の異端児どもが奏でた、 旧き良きアメリカン・ミュージックの“裏千家”サウンド。  諸君の中にレコード/CDのコレクターはおるか? わしは20年ほど前まで、それこそ破産寸前!?までやっちゃったんで、ここんとこは必要最小限のブツしか手を出しておらん・・・つもりじゃ。 もっともかつてレコードにかけていた費用は、今ではThe-Kingファッションに使っておるから、わしのロックフィーリングはまったく衰えておらん! 今回艶やかなマフラー・シリーズも出たので、衣類という衣類は下着以外全部The-King製じゃ! それでもやっぱり21世紀に入ったらかなわんなあ〜。 新世紀リマスター盤とか紙ジャケシリーズとか、未発表映像のDVDとセットにしたスペシャル・エディションとか、同じアルバムを一体何枚買わせれば気が済むんじゃバカモノ!つか、それでもその都度買ってしまう方が本当のバカモノなのか!? そんな尽きる事のないレコード会社の逞しい商魂に怯えておる中、またやられそうになった・・・わしの大好きなドアーズの最高傑作アルバムと評されておる「L.A.ウーマン」の発売40周年記念シリーズものが出てもうたんじゃ。 ラインナップの内容を確認する前にわしはキレた! 3種類もありやがって、しかも発売日をビミョーにズラしてあるコスっからさ! キサマラ、またオリジナル・テイクから何かの音を抜いたり、ひっつけたり、重低音だけアップさせたりして「オルタナティブ・テイク(未発表テイク)1」とか「テイク2」とかノタマワっておるんじゃろ! そんな子供だましのデジタルトラップにひっかかる七鉄じゃねーぞこらあ〜!!とかワメキながらも、「え〜と、全部買っちまうと幾らじゃ?」とソッコーで電卓たたいたり、「初回盤限定特典は何じゃ?」とか確認しとる自分があー情けない!

ところで諸君の中には、ドアーズというバンドをよく知らん方が多いじゃろう。 それは無理も無いことじゃ。 ドアーズといえば、いまだにフォロワーバンドが存在せず、彼らが活動していた67〜71年当時も類似バンドすら見当たらなかった空前絶後の超個性派じゃ。 またファッション性を云々されるバンドでもなく、歌詞の大半がアメリカ的大衆文化とは相容れない実存主義文学そのものであって、この日本においてはよほどの偶然でもない限りフィフティーズロック・ファンとドアーズとが巡り合う可能性は低いのじゃ。 じゃからわしは、このコーナーでのドアーズに関する記述は極力避けてきたつもりじゃった。 唯一諸君にドアーズを紹介できる切り口があるとすれば、実はこの度わしの財布の紐を緩めにかかっておるこの「L.A.ウーマン」なのじゃよ。 理由は後述するとして、諸君にドアーズを紹介するには、「L.A.ウーマン」発売記念シリーズが出た、今以上のタイミングはないので、「L.A.ウーマン」という作品を通してドアーズについて書かせて頂くことを決意するに至ったのじゃ。 アメリカン・オールド・ミュージックという諸君の絶対的音楽嗜好のラインから出来るだけ外さないことを心掛けたので、どうか楽しんで読んで頂きたい。 |

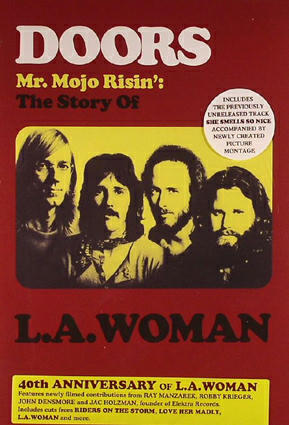

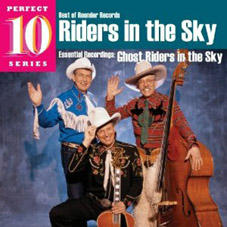

■プロローグ■ まず、何故この「L.A.ウーマン」なら諸君にも聞いて頂けそうなのか。 それはアメリカの旧き良き時代のポップスや本物のブルースやカントリーの要素がサウンドの深部で脈々と息づいておるからじゃ。 更に40年前の演奏、録音とは信じ難い、現代でも充分に通用するクリアなレコーディングがされておることも要因じゃ。 しかし単純に「発売40周年」なんかに便乗して紹介しておったら、バカモノ!よばわりしたレコード会社とわしも同じではあるまいか! ところが発売40周年シリーズの内容をよくみると、1枚だけ興味深いもんがあった。 「L.A.ウーマンの“真実”」と題されており、ドアーズのメンバーを含むこのアルバムの制作関係者から様々な証言を集め、収録曲が出来あがるまでの過程を明らかにする映像企画じゃ。 40年前のレコードの情報なんてのは今でも乏しく、知りたい謎なんていくらでもあるもんじゃ。 じゃからわしはこいつだけはソッコーで買ったんじゃ。 結果、知りたかった謎の半分は解けた満足のいく内容じゃった。 ドアーズに関する知識量が久しぶりに飛躍した! レコード会社さん、バカモノ呼ばわりしてスンマセンでした!! DVD「L.A.ウーマンの真実」によって解き明かされた製作の真実を元にして書いたので、ぜひともアルバム「「L.A.ウーマン」を味わって頂きたいと思うとる次第じゃ。 ただし、ベースが“旧き良きアメリカン・ミュージック”とはいえ、“旧き良き”を陰で支えおる、目に見えない“もうひとつ”のストーリーが「L.A.ウーマン」を形成しておることを強調しておこう。 ■「エルヴィス・  オン・ステージ」で活躍したジェリー・シェフの全面参加■ オン・ステージ」で活躍したジェリー・シェフの全面参加■まず「L.A.ウーマン」のレコーディングにおける最大のポイントは、1970年7月にラスヴェガスにおける「エルヴィス・オン・ステージ」での快演!を終えた直後のベーシストのジェリー・シェフが全曲参加しておることじゃ。 ジェリーが加わったことで、専任ベーシスト不在じゃったドアーズのサウンドに、ロック・プレイの本道的なぶっとい芯がビシッと入って、俄然ソリッドなサウンドに生まれ変わったのじゃ。(左写真、左から2人目がジェリー) ジェリーのベースの上で、ブルース、カントリー、ジャズ、現代音楽、舞台音楽ら、ドアーズのもつ多彩な音楽的素養が活き活きと蘇っておる。  そして何よりもメンバー全員が活き活きと楽しんで演奏しておるのが分かる。 これは当時のロックのスタジオ録音盤では異例じゃ。 ナカハタ監督じゃねえが、全員まさにゼッコーチョ―! 腕利きのベーシストが1人加わっただけで、バンドサウンドってこうも進化するものなのか!ってとこじゃ。 ちなみにジェリーは元々クラシックやジャズのベーシストを目指していたらしく、エルヴィスすら聞いたことがなかったらしい。 だからカリスマ・ヴォーカリストじゃったジム・モリスンの事もよお知らんかったらしく、それが臆することなくドアーズでプレイ出来ることに繋がったんじゃろうな。 一方元々エルヴィスの大ファンだったジム・モリスンはジェリーの参加に大興奮! 普段は浴びる様にかっ喰らっていた酒を控えて、割と真面目にレコーディングに参加したそうな。 それでも多い時は半日でビール36本じゃったらしい。 ほほぉ〜、36本ね。 右の写真では小瓶を飲んどるようじゃのお。 銘柄は分からんが小瓶ならば、わしでも20本くらいなら・・・ってなことはどーでもええ! 右写真の右端に写るジェリーは明らかに呆れておるな! ■取り戻したガレージ・  ロックの輝き■ ロックの輝き■ 後にジェリー・シェフは「L.A.ウーマン」セッションを懐かしんでこんなコメントを残しておる。 「あれがロックンロールのレコーディングってものだよ!」 このアルバムのレコーディング場所は、ドアーズ専用オフィスビルにあるリハーサルルーム(簡易スタジオ)であり、しかもほとんどが一発録り。 リハーサルを含めて、セッションはわずか8日間。 ガレージ・ロックのシンプルで荒々しい音の感触を追及したレコーディングだったんじゃ。 当時のロックアルバムの大半は「スタジオ多重録音の産物」と化しておったが、ドアーズは「L.A.ウーマン」によってロックをもう一度荒野に戻したのじゃ。 そしてその中心にいたのがジェリー・シェフだったのじゃ。 名声を勝ち得たロッカー、バンドにも、必ずスランプはやって来るものじゃが、70年代以降のビッグロッカーたちはそのスランプってもんを「L.A.ウーマン」的アルバム制作で乗り切った例は数多くあるだけに、自らは短命で終わったドアーズは「L.A.ウーマン」によって、後輩たちに長寿の秘訣のひとつを伝授したと言えよう。 じゃがそれで逆にしぼんでしまったバンドも同じくらいあるんじゃな。 スタジオ技術、派手な音の装飾なしに、自分たちのありのままの姿をむき出しにした時こそ、そのバンドの真の力量が露になるのじゃ。 最近のガキャ〜どものバンドは、大したキャリアもないくせに、すぐに「原点に戻れ、ガレージロックだ」とかエラソーにぬかすが、そんなコトをやったらオメーラ程度は「はい、サヨウナラ」になるぞ! ■オリジナル“ホワイト”ファンク/ブルースを確立■ さて肝心の収録内容について語ろう。 ドアーズは正式デビュー以前からブルースのカヴァーをステージでやっており、レパートリーは豊富じゃった。 わしの意見としてはだな、ブルースへのスタンスは魅力的じゃが、演奏力は二流。 ベーシストの不在が致命傷であり、ノリがどうに  も不安定なんじゃな。 まあそこがドアーズ風ブルースではあり、ロバート・ジョンソンの「クロスロード」とエルヴィスの「ミステリー・トレイン」の独創的なメドレー「ブラック・トレイン・ソング」なんかは出色じゃったがな。 も不安定なんじゃな。 まあそこがドアーズ風ブルースではあり、ロバート・ジョンソンの「クロスロード」とエルヴィスの「ミステリー・トレイン」の独創的なメドレー「ブラック・トレイン・ソング」なんかは出色じゃったがな。しかし当時のロックシーンには強烈なブルース系ミュージシャンが多数出現したこともあって、70年代が近づくにつれてドアーズのブルース演奏はどんどんチンケに聞こえてきたもんじゃった。 そんなトコへジェリー・シェフが現われたもんだから、弛緩していたドアーズのブルース・フィーリングが一気に引き締まり、ジョン・リー・フッカーのカヴァー「クローリング・キング・スネイク」やオリジナルのハードブルースらをガッツリ完成させておる。 さらにジェームス・ブラウン風のファンクナンバー「チェンジリング」もやり切っておる。 白人ロッカーがファンクをやり切った例はそれまで皆無であり、それがアルバムのオープニングに配置されたことで強烈な印象を残すことになったのじゃ。 ■1940年代のカントリーが土台となった、ヒットチャート異例の葬送行進曲■  アルバムのラストナンバー「ライダース・オン・ザ・ストーム」は、7分強に亘って淡々と刻まれるリズム上でヴォーカル、ギター、エレピが控えめに揺れる様はまるで死者の棺を送り出すための葬送行進曲じゃ。 そんなしめやかな曲が全米チャートで14位まで上がる大ヒットシングルになった。 それ アルバムのラストナンバー「ライダース・オン・ザ・ストーム」は、7分強に亘って淡々と刻まれるリズム上でヴォーカル、ギター、エレピが控えめに揺れる様はまるで死者の棺を送り出すための葬送行進曲じゃ。 そんなしめやかな曲が全米チャートで14位まで上がる大ヒットシングルになった。 それ 以上に当時わしが驚いたのは、こんな曲自体を聞いたこともなかったからじゃ。 ○KBなんざ聞いてヘラヘラしとる最近のおっさんなんかが聞いたら、イビキかいて寝てしまうわな! 以上に当時わしが驚いたのは、こんな曲自体を聞いたこともなかったからじゃ。 ○KBなんざ聞いてヘラヘラしとる最近のおっさんなんかが聞いたら、イビキかいて寝てしまうわな!ところがやはりどんな曲にもルーツはあった。 これは1949年の映画「ゴースト・ライダーズ・イン・ザ・スカイ」っつうカウボーイ映画の中に挿入された同名のヒットソングが土台になっておる。 ビング・クロスビーやヴァーン・モンローのヴァージョンが名高いらしいが、そう!1979年にジョニー・キャッシュが有名にしたよのお! わしはそこで初めてこの曲の存在を知って、ドアーズまでやっとこさ辿りついたのじゃ。  んで、「ゴースト・ライダーズ・イン・ザ・スカイ」じゃが、エルヴィスが「エルヴィス・オン・ステージ」のリハーサルでこれをやっとるのは諸君も知っとるよのお! もちろんその時のベーシストはジェリー・シェフじゃ。 ジェリーが「L.A.ウーマン」  のセッションにやってきたある日、ギタリストのロビー・クリーガーが「ゴースト・ライダース〜」を何気に弾いており、この曲の勝手を知るジェリーがそれに反応している内にメンバー全員が参加して、まるで魔法のように「ライダース・オン・ザ・ストーム」が出来あがったという。 かあぁぁぁぁ〜エエ話じゃ。 のセッションにやってきたある日、ギタリストのロビー・クリーガーが「ゴースト・ライダース〜」を何気に弾いており、この曲の勝手を知るジェリーがそれに反応している内にメンバー全員が参加して、まるで魔法のように「ライダース・オン・ザ・ストーム」が出来あがったという。 かあぁぁぁぁ〜エエ話じゃ。ヴァーン・モンローのテイク、エルヴィスのリハーサルテイク、そして改良されて別個の曲となったドアーズの「ライダース・オン・ザ・ストーム」。 さらにジョニー・キャッシュのテイク。 どうか全部を聞き比べてほしい。 ひとつの曲が時代を越えて天才たちの手に亘ることで素晴らしき昇華を遂げているのがよく分かる! エルヴィスもドアーズもジョニーも、アメリカン・ミュージックのグレイトな伝承者なのじゃ。 ■更に時を遡り、1920、30年代のL.A.ミュージックも登場■  「ライダース〜」と双璧を成すロング・チューンがもう一曲ある。 アルバムの同名タイトル・ソング「L.A.ウーマン」じゃ。 享楽と退廃が渦巻く魅惑的な都市、ロサンジェルスの夜を彷徨うブルースマン(ジム・モリスン自身)の心情が描かれたナンバーじゃ。 「ライダース〜」が葬送行進曲ならば、こちらは「死者の復活」を司る様な不気味なハードロックじゃ。 これまたまた聞いた事もない様な前代未聞のメロディーとノリじゃ。 「ライダース〜」と双璧を成すロング・チューンがもう一曲ある。 アルバムの同名タイトル・ソング「L.A.ウーマン」じゃ。 享楽と退廃が渦巻く魅惑的な都市、ロサンジェルスの夜を彷徨うブルースマン(ジム・モリスン自身)の心情が描かれたナンバーじゃ。 「ライダース〜」が葬送行進曲ならば、こちらは「死者の復活」を司る様な不気味なハードロックじゃ。 これまたまた聞いた事もない様な前代未聞のメロディーとノリじゃ。 原型っつうかイメージとしては、ドアーズのキーボードプレイヤーであるレイ・マンザレクが語ったところによると、ロサンジェルスという大都市が形成されつつあり、永遠の富をむさぼろうとする愚かなる勝者たちと、一夜の快楽だけを信じる悲しき聖者たちが激しく織りなす「都市の原風景」が存在していた1920〜30年代を妖しく彩ったポップスらしいぞ。 そんなもん聞いたこともないが、そう言われれば、そんな気もするから不思議じゃ。 オールド・ロサンジェルス的ドヤ街の賛歌ともいうべきこの曲のスリリングな展開は絶品じゃ。 諸君の中にもL.A.のハイウェイを体験したことのある方がおるじゃろう。 日本の高速道路なんぞでは絶対に味わえない、超高速で世界を飛び回ることのできる怪鳥になったような爽快感の極み! L.A.のハイウェイがもたらす“得体の知れない高揚感”がこのナンバーの骨格じゃ。 L.A.のラジオDJたちは、今もこぞって言う。 「L.A.のハイウェイをブッ飛ばすための不滅の名曲だ」と。 フィフティーズ・ロックを通してアメリカン・カルチャーの原風景を知っておる諸君ならば、この曲の真髄を必ず感じ取ることが出来るはずじゃ! ■エピローグ■  以上5つのファクターに分けて「L.A.ウーマン」を紹介したが、語る対象がジム・モリスン、ドアーズになると、どうも論調が理屈っぽくなるのがわしの悪いクセ。 お付き合い頂いておる諸君にうまく伝わっておることを願うばかりじゃ。 そして「L.A.ウーマン」の楽曲にはまだまだ魅力があることもどうかお忘れなく。 50年代に花開いた華麗なるアメリカン・ヤングカルチャーの実態を映画化しようとしたイタリアの巨匠ミケランジェロ・アントニオー二が、レコーディング見学の途中で恐れをなして退散してしまったっつうへヴィロック行進曲「ラメリカ」。 ロック史上初めて、力強い詩の朗読がロックンロールの演奏と合致した「テキサス・ラジオ」。 憂いを帯びたカントリータッチのヒットシングル「ラブ・ハー・マッドリー」なんかもある。 実質わずか8日間で録音されたっつうのが奇跡としか思えないほど、このアルバムには多彩なドアーズ風アメリカン・トラディショナル・ミュージックがぎっしりと詰まっておるの  じゃ。 じゃ。このアルバムが今でもアメリカ国民に愛され、音楽専門家たちからは高い評価を得ておるのは、明確なルーツの上に適度なオリジナリティを加え、独創性と時代を越えた大衆性とが高いレベルで融合したロック・アルバムだからじゃろう。 アメリカのロックファンにとっては、家庭の中で長い間愛用しておる一生もののシブくて実用性に優れた家具や家電みたいなアルバムなのかもしれんな。 その家具や家電には使っておる人の人生が深く係わっておるのと同様、「L.A.ウーマン」収録の多彩な楽曲群が、決して一筋縄ではいかない人生の複雑な道程を想起させるのかもしんな〜。 やはり長く愛されるものってのは、物であろうと音楽であろうと、そしてファッションであろうと、生み出された国の伝統性と時代を越えた機能性、そして作った者の手作りの温かみが伝わってくることが必須であることを「L.A.ウーマン」は教えてくれるのお。 ロックファッションにおけるその代表格The-Kingファッションをまといながら「LA.ウーマン」を聞いてみてくれ! 音楽の細かいジャンルへの先入観や偏見が消えて、ロックンロールの真髄ってやつが聞こえてくるはずじゃ! |

|

七鉄の酔眼雑記 〜わしだけの“ジム・モリスンごっこ” ドアーズついでに、ジム・モリスンに関する小話をひとつ。 ジムはエルヴィス、ジョン・レノンと並ぶわしにとっての代表的ロックヒーローじゃが、このお方、どうしようもない大酒のみだったらしい。 彼の伝記類のすべてにおいて、いかにすさまじい飲み方だったか、それでどれだけ周囲に迷惑をかけていたかが克明に記されておる。 ジミ・ヘンドリックスとジャニス・ジョプリンはドラッグの過剰摂取で死んだとされておるが、「3大J」のもう一人、ジム・モリスンは間違いなく酒の過剰摂取が若死の直接的原因だったようじゃ。 さて、そのジム・モリスンのフェイバリットじゃった酒が、アイリッシュ・ウイスキー「ブッシュミルズ」。 随分前に「七鉄コラム」でこの酒が多くの芸術家たちに愛された、現存する世界最古のウイスキーであることを紹介したこともあったが、やはりジムも虜になっておった。 大概のアメリカ人の大酒飲みが愛飲するのは「ジャック・ダニエルズ」か、バーボン類じゃが、ジムに言わせるとブッシュミルズこそ、創造精神を限りなく狂気の域にまで高めてくれるウイスキーなんだそうじゃ。 「L.A.ウーマン」はドアーズとしてのジム・モリスンの遺作じゃが、実はその直前、ジムの生前最後の誕生日である1970年12月8日に詩の朗読のレコーディングをしておる。 4〜5時間かけて詩がタイプされた分厚い紙束を読み続けながら、ジムは「ブッシュミルズ」のボトルをラッパ飲みで半ダースも空けてしまったそうな! そして詩の朗読とブッシュミルズで最高にハイになったジムは、その後エンジニアたちを連れてメキシコ料理レストランに繰り出したという。 (このレコーディングの模様は、ジムの伝記的映画「ドアーズ」の中でも再現されておる。) どーでもいい昔ばなしなんじゃけど、これがわしの若かりし日における大好きだった(!?)「ジム・モリスンごっこ」になったのじゃ。 ジムの全部の詩集をどんっ!って目の前に積んでおいてだな、そいつを音読しながらのブッシュミルズのラッパ飲み! 喉元から立ち上ってくるブッシュミルズの香気をかる〜く吐きながら、ジムの真似をしてちょっと鼻にかかったかすれ声で音読しとると、いや〜もうジムの魂が乗り移った気分になって、サイコーだったな! じゃが幸か不幸か、ボトル半ダースどころか、1本目の半分空いたぐらいからロレツが回らなくなってきて、詩集の文字も二重三重に見えてくる!(当たり前じゃ) そのうち面倒臭くなって詩集を手放してラッパ飲みオンリー(情けない)。 挙句、気が付いたら床に突っ伏してグースカ・・・ってオチじゃよ。 ボトル1本空いとることなんて稀じゃし、大体詩集をどこまで音読していたかなんて覚えてもおらん。 それに強烈な酔いでとてもじゃないが、メキシコ料理なんてマッタリ系料理を食べる気にもならんかった。 しかしそんなアホなことを何度もやる度に、「ジム・モリスンって、やっぱり偉大だ!」ってなるんじゃな。 大体わしは酒好きのくせして、飲みながらの仕事ってのは絶対にやらんタイプなのじゃ。 酒の勢いでやっつけた仕事なんてロクなもんじゃなかったからじゃ。 同じ酒飲みでも、ジム・モリスンとわしでは、まったく器が違うってことを痛感するんじゃが、ここら辺がまた「尊敬、崇拝の要因」になっちまうんじゃな。 なんだかオチはどっかにいってしもうたようじゃが、The-Kingファンの中でお酒が好きな輩がおったら、機会があれば酒とロックに絡むこんなバカバカしくも笑い飛ばせるオハナシをしながら飲み明かしてみたいものじゃ。 もしアイルランドの老人たちのように「80歳まで酒盛り」が出来るならば、そうやって老いていきたいと・・・何故か最近そう思う。 死ぬまで楽しく飲みたいもんじゃ。 GO TO TOP |

||