|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.10 |

|

| 8鉄風 ROCK COLUM by 8TETSU Vol.10 |

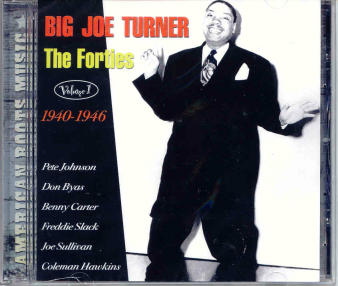

「シェイク・ラトル・アンド・ロール」(ビッグ・ジョー・ターナー・ストーリー) こんにちわんこそば、頑固8鉄です。 クラシックなオヤジギャグで始まります第10回は、おっさんのくせに、10代アイドル雑誌の表紙を飾った、最初のオヤジ・ロック・スター(?)、ビッグ・ジョー・ターナー。 現在は、実は、ロック音楽は、ジジイ音楽といわれてまして、ロックマニアだったような世代は、もうすでに60代を突破しております。アーティストだって、ローリング・ストーンズをはじめ、還暦をとっくに過ぎた方ばかりというのが当たり前。 しかし、1955年〜1958年くらいの、ロックンロールのごく初期のアイドルたちは、常に若者でありました。エルヴィス・プレスリーは1935年生まれで、55年に有名になったとき、ちょうど20歳。 ジーン・ヴィンセントも1935年生まれ。エディー・コクランは、1938年生まれで、わずか18歳でデビューし、61年に死亡したときは、22歳でした。36年生まれのバディー・ホリーも、59年に22歳で死亡。 かなり年配な方でも、ビル・ヘイリー(1925年生まれ。1955年時点で、30歳。)、チャック・ベリー(1926年生まれ。55年に29歳。)くらいでした。 46歳のわたくしからみると、まるっきり「ガキンチョ」ばっかじゃねえか・・・なんて、これ以上言うと、「おっさんの説教」とか「オヤジのぼやき」の世界に入っていきそうなのでやめときます。 まあ、そんな、50年代当時、ヤングな(死語)イカす(死語)ロック音楽界のアイドルの、最高齢だったのがたぶんこの人。 ビッグ・ジョー・ターナー。「ボス・オブ・ザ・ブルーズ」と言われた、30年代から活躍したジャズ、ブルース音楽界の巨人。そんな、1911年生まれのベテランが、1955年、ロック黎明期に45歳でティーンのアイドルになったのです。オレだってまだまだいけるかも?(無理)  ビッグ・ジョーは、音楽業界の大物、というだけでなく、その名の通りの巨漢で、185センチ、140キロ。 当時の映像を見ると、そのデカさに圧倒されますが、実は大変な苦労人。 カンザスシティ生まれの彼は、教会のゴスペル音楽を聴いて育ちましたが、わずか4歳のとき、父親を事故で亡くします。そして、街で唄を唄って物乞いをする子供時代を過ごしたのでした。 14歳で学校も中退、カンザスシティの小さなバーやクラブで働くようになります。 最初は、コック、その後、バーテンダーとして、大不況時代の喧騒の中、ジャズ音楽を支えた歓楽街の裏方として活躍するのですが、幼いころから、食うや食わずの物乞いで培った歌唱力を活かす方法はないか、と考えたビッグ・ジョー、バーテンダーをしながらブルーズを唄うようになりました。その巨体からとどろく、すさまじい大声量はどんどん評判になっていき、彼は「唄うバーテンダー」として、カンザスシティでは知らぬ者のない存在となっていきました。 そして、そんな中、ビッグ・ジョーは、当時、ブームになってきていた「ブーギウーギ(ブギウギ)ピアノ」の名手、ピート・ジョンスンとデュオで活躍するようになります。そして、これが、後の彼のスタイルを決定づけ、さらに、それによって、50年代のロック時代にまで食い込んでいくことになるのです。 禁酒法時代の1930年代、カンザスシティは、全米で最大の歓楽街のひとつでした。それを仕切っていたのは、市長、トム・ペンダーガスト。この人、我が国でいえば、○中○栄とか、○木○男とかいう感じの、力で圧倒する、ダーティなイメージの人で、ヤクザの親分が市長だったようなものなのですが、彼の方針のおかげで、カンザスのミュージシャンたちは食いつなぐことが出来たといっていいくらい、娯楽産業で街を作っていったのです。 こうして、30年代のビッグ・バンド・ジャズの時代、カンザスシティは、独特のジャズ文化を生み出します。最も有名になったのは、カウント・ベイシー・オーケストラと、ジェイ・マクシャン・オーケストラ。 ニューヨークのデューク・エリントンやベニー・グッドマンとは異なるカンザスシティ・ジャズは、ブーギ・ウーギ・ピアノ音楽を発展させた、いわゆる「ジャンプスタイル」として有名になります。ベイシーの名曲「ワン・オクロック・ジャンプ」に代表されるこのスタイルは、派手なリフを中心としたもので、熱狂的なダンス向きであったと同時に、シンプルな楽曲構造だったため、各ソリストのアドリブを最大限活かす余地があり、そのスタイルが、モダン・ジャズへの布石となったのです。 最も、有名なソリストは、テナー・サックスのレスター・ヤング、そして、その後継者として、モダンジャズの開祖となった、アルト・サックスのチャーリー・パーカーでした。  さて、そんな中で、ビッグ・ジョー・ターナーは、ホーンが中心のビッグバンドを向こうに回して、しょぼい拡声器1つでも唄いこなせる、ブルーズ・シャウターとして名をはせていきますが、中心はあくまでピート・ジョンスンとのデュオ。 そして、1938年、こうした活動に注目した、ジョン・H・ハモンドが、彼らをニューヨークに呼び、「フロム・スピリチュアル・トゥ・スイング」というカーネギー・ホールでの一大コンサートに出演させるのです。 これは、全米に、当時の2大黒人音楽、「ブルーズ」と「ジャズ」を紹介するのに大きな役割を果たしました。このコンサートで彼らが演じたのは、「ロール・エム・ピート」というブーギウーギ曲で、これが大変な人気となり、ビッグ・ジョー・ターナーとピート・ジョンスンは、全国規模の知名度を手にいれることになります。 1939年には、ビリー・ホリデイの出ていたニューヨークの「カフェ・ソサエティ」の常連出演者となる一方、「チェリー・レッド」、「アイ・ウォント・ア・リトル・ガール」など、40年代ジャンプブルーズのスタンダードとなる楽曲をレコーディング。 1941年には、ロスアンジェルスに本拠を移し、1945年には、相方のピート・ジョンスンとの共同経営で、「ブルー・ムーン・クラブ」という、自分のクラブのオーナーになるところまでいくのです。 30年代から40年代にかけて、ビッグ・ジョー・ターナーが小さなジャズ・コンボや、カウント・ベイシー楽団とともに吹き込んだ、レコードの数々を聴くと、「ブーギウーギ」〜「ビッグバンド」〜「ジャンプブルーズ」という音楽スタイル上の歴史的変遷をそのままたどっていくことが出来ます。 そして、1951年、ニューヨークのハーレムシアターでのカウント・ベイシー公演で、欠場した専属歌手ジミー・ラッシングの代打出演した、ビッグ・ジョーを見そめたのは、アトランティック・レコード社長のアーメット・アーティガン。 ビッグ・ジョーは、アーティガンと契約し、正当派ジャズブルーズの「チェインズ・オブ・ラブ」、「スイート・シックスティーン」を吹き込んで大ヒット。そして、1954年、そのスタイルを全く変えることなく、(変える必要もなく)、ついに、「シェイク・ラトル・アンド・ロール」を吹き込むのです。  「寝床から出て、顔と手を洗えよ〜台所でやると、なべややかんがガタガタいっちまうぜ〜スケスケドレスにオレの目は釘付けだぜ・・・」 古くからのブルーズの定石通りに、セックスの暗喩で成り立っているきわどいブーギ・ウーギであるこの曲は、大ヒットしただけでなく、黒人白人問わず、ロック世代の走りである、当時の10代の子供たちに絶大な支持を受けたのです。 そして、同じ年、ビル・ヘイリーと彼のコメッツが、ビッグ・ジョーのオリジナル・ヴァージョンの歌詞から、きわどい部分を薄めてリライトして、さらに広い層にウケるカヴァーを出します。こちらが、全米トップにまで上っていき、オリジナルのビッグ・ジョー・ターナーも、ついにロック時代の大スターとして、ティーン雑誌の表紙に登場したりしました。 「ハイド・アンド・シーク」、「フリップ・フロップ・アンド・フライ」など、この時期のストンプするロック曲は、アトランティックでアルバムとしてまとめられましたが、ビッグ・ジョー自身は、30年代からほとんどスタイルを変えておらず、時代が勝手にビッグ・ジョー・ターナーの音楽を大人の黒人専門のマーケットから、人種年齢性別を問わない、ポップマーケットに引っ張り出した、ということがわかります。 その後、1960年代〜70年代、ビッグ・ジョーは、小さなジャズ・コンボをバックにブルーズを唄う、本来の活動に戻るのですが、やはり、スタイルそのものは、全く変わりませんでした。また、60年代前半には、マイナーな活動に戻ったビッグ・ジョーをメキシコでスターにするべく、ビル・ヘイリーが手助けをしたりしています。 70年代は、ノーマン・グランツ(ジャズ・プロデューサー)の経営する、パブロレコードで、ジャズ歌手として活動しますが、この分野では、様々なアウォードを獲得、超一流のジャズ・シンガーでありました。 1983年、心臓発作で死去。72歳。  さて、ギャングが跋扈する、30年代の禁酒法時代から活躍した、「ボス・オブ・ザ・ブルーズ」は、50年代の中学生がキャーキャー騒ぐ、ロックンロールアイドルになりました。しかし、それも一時的なもので、すぐに本来のホームグランドである、ジャズ、ブルーズ界に戻り、通算50年以上、いかにも大物らしい、いぶし銀の魅力で活躍しました。 いぶし銀の魅力、といえば、THE KINGも同じ! 1950年代ファッションの中でも、とりわけ渋い「ハリウッドスタイル」でありながら、現代的な、みずみずしいロックな香りをふんだんに取り入れたファッションスタイル。 ジャジーなファッションにもよし、ロックなファッションにもよし、というTHE KINGの自由さは、「ボス・オブ・ザ・50'S ファッション」といえるのではないでしょうか? THE KINGの春〜初夏の新作、ご期待くださいませ! |